埭尾村

福建省漳州市龍海區東園鎮轄村

埭尾村是福建漳州龍海市東園鎮的一個行政村,位於龍海市東園鎮西部、南溪下游。東鄰東園村,西鄰南溪,南鄰楓林村,北鄰茶斜村,全村總面積5.2平方公里,有867戶3268人。其中埭尾社為陳姓聚居地,由“開漳聖王”陳元光的第25世孫陳均惠的第八世後裔開基。

埭尾村在清朝年間屬龍溪縣四五都。海澄縣置縣后,屬海澄縣管轄,清乾隆年間屬東路部保甲。民國29年屬海澄縣第一區陂內鄉,埭尾村分為後柯保和地尾保;36年為隸屬峨山鄉。新中國初期屬第五區的埭尾鄉所轄,1954年分為後柯合作社和埭尾合作社,1956年7月改屬城關區,1958年改屬東園鄉,時與過田、新林、楓林合併為新林營,1959年從新林營拆出,成立地尾大隊,隸屬海澄縣浮宮公社。1960年改屬龍海縣浮宮公社,1961年改屬東園公社,1984年改為東園鄉埭尾村,1992年改為東園鎮埭尾村,轄埭尾、岸尾、頂詹、下詹、前厝、后厝、厝仔、鄭厝、六避、過港、后柯、橫河共12社。

姓氏源流

埭尾、岸尾為陳姓聚居地,其源流來自開漳聖王-光的第二十五世子孫陳均惠(圳美陳氏始祖)的第七世後裔陳仕進、陳尚豫分別建立地尾社、岸尾社。

前厝、后厝、厝仔、六壁、后柯、橫河為甘姓聚居地,其源流來自河南國始啟居東園鷺田始祖甘仙游的後裔建立開基。

頂占、下佔為詹姓聚居地,其源流來自安溪縣詹氏姓祖的後裔詹純仁建立開基。

鄭厝、過港為鄭姓聚居地,其源流來自龍海市白水鎮山美村鄭氏始祖的後裔鄭科甲開基。

全村以農業為主,漁業為輔,農業耕地面積1900多畝,主要種植水稻、蔬菜等,漁業養殖種類有南美白對蝦、魚等,在本村開店者24家,做流動生意者156家,村民年均人收入8700元。

全村普及電力供應,電視普及率達99%,電話普及率達95%,有手機800部,大多數以電、液化氣或煤為烹飪燃料,100%農戶飲用自來水。

2005年建鄉村水泥公路寬5米,長4.8公里,投資170多萬元,村內有1所小學,設有6個班級,學生306人,教師12人,有醫療所2所,2名工作人員

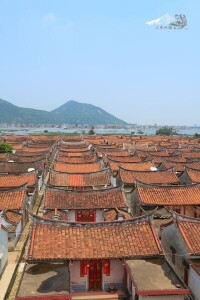

古厝群

埭尾村

一排排整齊劃一的古厝之間,邊門對著邊門,中間僅隔一米多寬,當所有邊門都打開,一條由村頭連到村尾的快捷通道就這麼形成了。老人們說,遇上下雨天,不帶雨傘跑遍全村也不會淋濕,走的就是這條捷徑。古厝前面大都留著十多米寬的大埕,平常的農事、大型活動就在這裡舉行。其中一幢兩落的古厝,埕前還留有空著的旗杆位,當地村民告訴筆者,以前這裡有4根旗杆,歷史上祖先遺留下來的,表明這裡人才輩出,因為考取功名、外出當官的人才能立這個旗杆。可惜的是,旗杆在“文革”中被破壞而廢棄。

四周環水,30多米寬的水道,蜿蜒繞村而過;對稱排列、多層次進深的大片古厝,構成一個水上的紅色村莊———這便是龍海市東園鎮埭尾村的古厝群。始建於明朝的古厝群經中央電視台報道后,引起了各方面的關注。而且要將閩南紅磚建築文化申遺的專家們,最近也把目光投向了這裡。但是,如此重要的文化遺產正面臨著嚴峻的危害。2月,村民成立了理事會以保護古厝群。

魅力雨天不帶傘跑遍全村不會濕

埭尾村環抱於雞籠山、大帽山、鵝蛋山之中。古厝布局具有軸對稱排列、多層次進深、前後左右有機銜接等特點。

一排排整齊劃一的古厝之間,邊門對著邊門,中間僅隔一米多寬,當邊門全部打開,一條由村頭連到村尾的快捷通道就形成了。只要你連著敲邊門,就可以一路穿厝而過。下雨天不帶雨傘跑遍全村也不會淋濕,走的就是這條捷徑。

據介紹,埭尾村古村落是龍海市現存最大、保存最完整的古民居建築群,可以說是閩南建築裝飾的一個縮影,其文化內涵十分豐富,是研究閩南地區建築風格嬗變及村落發展史的重要實例。

眾多古厝亂搭蓋,缺乏維護

埭尾村的古厝約有240座,但從明朝留下來的古厝僅剩下40餘座了。每座古厝的面積約為100平方米,為了擴大居住面積,村民們便在自家古厝的周邊搭蓋了雞舍、衛生間等建築,與古厝的原有風格極不協調。

自從去年中央電視台報道了埭尾村古厝的消息后,埭尾村的村民便自發成立了理事會,加強對古厝的協調管理。

“理事會成立后,我們便向村民發布告,要求村民自行拆除搭蓋在古厝周邊的雞舍、廁所等建築。”理事會的陳聯順副理事長告訴導報記者,村民們得到通知后,也都很配合地自發進行拆除。

在導報記者採訪時,見到了正在拆除搭蓋的陳永全。“剛好今天有空,我就自己拆了,這也是為了這些古厝好,所以我們都支持。”陳永全說。

陳聯順告訴導報記者,除了40餘座明朝遺留的古厝外,後來的古厝都是依照明朝時期遺留的古厝風格修建的。“這些古厝也有一些年頭了,有些是屋頂瓦片塌陷,直接坍塌的就有十幾座。”

困境、資金缺乏,保護無力

陳聯順說他們希望古厝群能申請文物保護,政府部門能重視對古厝的保護。對古厝的修繕、坍塌古厝的重修等都需要大量的資金。說到這些,陳聯順顯得有點無奈。

陳聯順指著沿村的水道說,以前,要去廈門,就在這裡坐船,可以直接到廈門碼頭。從其他地方運來的貨物,也可以在這裡上岸,直接搬到家裡,可現在,水道的淤泥太深了,以前能跑大船的水道,現在只有1米多深了。每當遇到雨水大的時候,水道里的水都會漫上岸,淹到古厝里,對古厝也是致命的打擊。

陳聯順說,目前村裡面能做的就是要求村民們自行拆除古厝周邊的搭建。另外村民們自發地籌一點錢,對古厝進行簡單地修復。“能修一點就修一點吧!他們也希望通過媒體以及各方面的力量,引起政府部門的重視,加大對古厝的保護呀!”

鎮政府要引進資金,開發旅遊

東園鎮鎮政府辦公室陳主任告訴導報記者,目前鎮政府加大了對古厝的保護力度,禁止村民在古厝周邊自行搭建。通過加大宣傳力度,增強了村民的文物保護意識。“首先開展的便是古厝群周邊的環境衛生整治,對在古厝周邊搭蓋的簡易建築進行拆除,恢復古厝的原貌。”

“因為鎮政府的資金有限,下一步就是想通過引進資金的方式籌措資金,加大對損毀古厝的修復,以及水道的清淤等工作。”陳主任說,“藉助東園鎮的‘省級農業示範區’、埭尾村的古厝群以及我們的拳頭產品—黃秋葵,來開發整個東園鎮的旅遊項目。”

據陳主任介紹,目前東園鎮計劃邀請一些旅遊專家,就整個東園鎮的旅遊資源合理開發進行規範設計。

2014年11月17日,埭尾村被列入第三批中國傳統村落名錄。

2014年2月19日,埭尾村入選為第六批中國歷史文化名村。

2012年1月14日,福建省人民政府認定埭尾村為第四批福建省歷史文化名鎮名村。