共找到4條詞條名為穿甲彈的結果 展開

- 典型的動能彈

- 2018年周小兵、孫文治執導電視劇

- 《士兵突擊》中人物

- 槍彈

穿甲彈

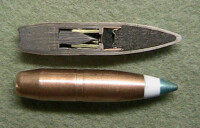

典型的動能彈

穿甲彈是一種典型的動能彈,依靠彈丸強度、重量和速度穿透裝甲的炮彈,現代穿甲彈彈頭很尖,彈體細長,採用鋼合金、貧鈾合金等製成,強度極高。

主要依靠彈丸強大的動能強行穿透裝甲摧毀目標的炮彈。其特點為初速高,直射距離大,射擊精度高,是坦克炮和反坦克炮的主要彈種。

穿甲彈

反坦克穿甲彈素以強拱硬鑽而著稱,也就是俗話說的硬碰硬。它主要靠彈丸命中目標時的大動能和本身的高強度擊穿鋼甲。穿甲彈的彈丸,都是用比坦克裝甲硬得多的高密度合金鋼、碳化鎢等材料製成的。穿甲彈彈頭十分堅硬,是坦克、裝甲車輛的強敵。發射時,穿甲彈丸在膛內高溫高壓氣體作用下,一觸及目標,就會把鋼甲表面打個凹坑,並且將凹坑底面的鋼甲頂出去。

舊式穿甲彈中,在彈體中裝有少量炸藥及引信,彈丸頭部雖然已經破裂,但是彈體依然具有強大的動能,所以仍會繼續前沖。當撞擊力達到一定數值時,引信被觸發點燃,就引起了彈丸裝葯的爆炸。這時,在每平方厘米面積上,可產生數十噸至數百噸的高壓,從而殺傷坦克內的乘員、破壞武器裝備。現代的穿甲彈,特別是尾翼穩定脫殼穿甲彈,彈芯是實心的,其中並沒有炸藥,擊穿裝甲之後,是依靠高速飛濺的裝甲碎片和穿甲彈彈芯碎片殺傷裝甲目標中的人員、破壞其中的裝備。而貧鈾穿甲彈在擊穿裝甲后,強大的撞擊力會使得貧鈾彈芯發生自燃,產生高溫,引燃裝甲目標中的油料、彈藥,造成極大的破壞效果。

穿甲彈的穿透能力主要來源於彈丸運動時的動能,要增大彈丸擊中目標時的動能,就必須提高彈丸的速度。穿甲彈除了用長管火炮發射外,還都將彈體做成流線型或長桿形,即脫殼超速穿甲彈。因為脫殼超速穿甲彈的彈丸形狀像支長箭,所以,還有人稱它為箭形超速穿甲彈。脫殼超速穿甲彈的穿甲本領更強。

按彈體直徑與火炮口徑的配合,分為適口徑穿甲彈與次口徑穿甲彈。按結構性能分為普通穿甲彈、次口徑超速穿甲彈和次口徑超速脫殼穿甲彈。

穿甲彈

次口徑脫殼穿甲彈

20世紀60年代研製出了尾翼穩定脫殼穿甲彈,能獲得很高的著靶比動能,穿甲威力得到大幅度提高。

穿甲彈早在十九世紀便已在戰場廝殺,當時,它主要對付裝甲戰船,用得還不普遍。直到第一次世界大戰中坦克面世,裝甲彈才風風火火衝進戰場,其性能也有了很大改進。這期間裝甲彈是一種適口徑穿甲彈,即穿甲主體的直徑與穿甲彈彈體的口徑相同。這類穿甲彈又叫普通穿甲彈。根據穿甲彈的彈頭不同,通常人們還把普通穿甲彈分為尖頭穿甲彈,鈍頭穿甲彈和被帽穿甲彈。前兩種穿甲彈主要用來對付均質裝甲,而後一種由於在彈頭上加有風帽和被帽,因而穿甲能力強,可用來對付表面經硬化處理的非均質裝甲。

普通穿甲彈一般在彈體內裝少量炸藥,以提高穿透裝甲后的殺傷和燃燒作用。不裝炸藥的又稱實心穿甲彈,裝炸藥較多的稱半穿甲彈或穿甲爆破彈,裝有燃燒劑(燃燒合金)的稱穿甲燃燒彈。普通穿甲彈由彈丸和發射裝葯組成。彈丸有風帽、被帽、彈體、炸藥、彈底引信和曳光管。風帽用於減小飛行阻力,被帽用於保護彈體頭部穿甲時不受破壞,並可防止跳彈。彈體用優質合金鋼製造,經熱處理使頭部硬度略高於尾部,以改善穿甲性能。曳光管用於顯示彈道。100毫米普通穿甲彈彈丸初速900米/秒左右,在1000米距離上可擊穿110~160毫米/30°(裝甲 厚度/法線角)的裝甲。1000米處的速度損失是初速的11%~17%。

第二次世界大戰時,重型坦克殺上戰場,出現了一種次口徑超穿甲彈,即穿甲主體的直徑小於彈徑的穿甲彈。這種次口徑超速穿甲彈的彈體內,有一個用硬質合金製成的彈芯。由於穿甲彈是依靠彈丸的動能來穿透裝甲的,因而當彈丸以高速撞擊裝甲時,強度高而直徑細小的彈芯就能把大部分能量集中在裝甲的很小面積上,從而一舉把“烏龜殼”穿透。後來,坦克不肯示弱,又把裝甲增厚,於是便出現了威力更強的超速穿甲彈。這種彈按其穩定方式的不同分為兩種:一種是以彈丸自身旋轉穩定的,另一種是藉助於裝在彈體上的尾翼穩定的。

隨著科學技術的發展和穿甲理論的研究,穿甲彈的初速和材料性能將會進一步提高,長徑比將高達30以上,使穿甲彈具有更大的穿透力和後效作用。

從結構上主要可分為:

1.穿甲彈=AP(Armor-Piercing)

2.被帽穿甲彈=APC(Armor-Piercing Capped)

3.易碎穿甲彈=FAP (Frangible Armor-Piercing)

4.超速穿甲彈=APSV(Armor-Piercing Super Velocity)

5.半穿甲彈=SAP (Semi Armor-Piercing)

6.脫殼穿甲彈=APDS(Armor-Piercing Discarding Sabot)

7.易碎脫殼穿甲彈=FAPDS(Frangible Armor-Piercing Discarding Sabot)

8.尾翼穩定脫殼穿甲彈=APFSDS(Armor-Piercing Fin Stabilised Discarding Sabot)

9.橫向效應增強型穿甲彈=PELE AP (Penetrator Enhanced Lateral Efficiency Armor-Piercing)

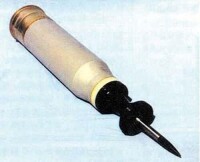

右圖是尾翼穩定脫殼穿甲彈,是依靠出膛的速度來擊穿敵地面設施的。由於炮彈的質量集中於細

脫殼尾翼穩定穿甲彈

線膛炮使得炮彈本身在發射的時候具有極高的轉速,從而最大限度的消除炮彈的章動效應,進而提高射擊精度,距離越遠越明顯(3000米以上)但是距離過遠就會出現炮彈順著旋轉方向偏離瞄準線的現象。缺點就是高轉速本身消耗了部分火藥能量,因此線膛炮穿甲彈設置穩定尾翼的目的是為了降低炮彈的自轉速度,從而使彈頭獲得更大的動能。

滑膛炮發射的炮彈由於炮身沒有膛線導致炮彈不能自轉,進而炮彈本身的章動效應對精度影響很大,因此滑膛炮裝備的鎢合金尾翼穩定脫殼穿甲彈所設置的尾翼是為了能夠讓炮彈在出膛後有一個自轉能力,提高飛行穩定性。

按結構和性能,分為普通穿甲彈、超速穿甲彈、超速脫殼穿甲彈和尾翼穩定脫殼穿甲彈。

①普通穿甲彈。包括尖頭穿甲彈、鈍頭穿甲彈和被帽穿甲彈三種。其特點是彈丸直徑與火炮口徑相同,彈體較厚並採用優質合金鋼製成。多數彈裝有炸藥(包括穿甲爆破彈和半穿甲彈等),少數不裝炸藥的稱實心穿甲彈,裝有燃燒劑的稱穿甲燃燒彈或穿甲縱火彈。一般由風帽、被帽、彈體、炸藥、引信和曳光管等部分組成。風帽的作用是減少空氣阻力,被帽用於保護彈體頭部穿甲時不致破壞並防止跳彈,曳光管用於指示彈丸的飛行彈道。

②超速穿甲彈。包括線軸型超速穿甲彈和流線型超速穿甲彈兩種。彈體內裝有一個次口徑、高硬度、高密度的金屬彈芯(如碳化鎢)。貫穿鋼甲時,比動能大,能擊穿法線角不大的厚裝甲。但彈性差,飛行阻力大,速度衰減快,一般只適用於近距離作戰。

③超速脫殼穿甲彈。包括旋轉穩定超速脫殼穿甲彈和尾翼穩定超速脫殼穿甲彈兩種。旋轉穩定超速脫殼穿甲彈彈芯材料和性能與超速穿甲彈基本相同,所不同的是固定彈芯的彈托,出炮口後會迅速脫落,以減小飛行阻力。由於彈體結構受到旋轉穩定性的限制,彈體的長徑比(彈體長度與直徑之比)小,穿甲威力有限,在貫穿大著角裝甲時易折斷或跳飛,嚴重影響其穿甲效能。在中大口徑火炮上,旋轉穩定超速脫殼穿甲彈已逐漸被尾翼穩定脫殼穿甲彈所取代。

④尾翼穩定脫殼穿甲彈。由次口徑的飛行部分和脫落部分組成。飛行部分主要由風帽、被帽、彈體和尾翼等組成。彈體通常由優質合金鋼、鎢合金或鈾合金等材料製成。尾翼有5~6片,起穩定飛行的作用。脫落部分包括彈托和彈帶等。彈託大多由2~3瓣的鋁合金材料製成,用彈帶和緊固環固定。發射時,彈托用來支撐彈體和在炮膛內密閉火炮氣體,飛出炮口后,在空氣阻力作用下自行脫落。與其他穿甲彈相比,尾翼穩定脫殼穿甲彈具有更高的初速和長徑比,飛行速度損失小,大著角撞擊目標時不易跳飛,貫穿能力強,是對付複合裝甲和反應裝甲的有效彈種之一。

穿甲彈最早出現於19世紀60年代,初期用於海戰,主要對付鐵甲戰船。第一次世界大戰中坦克出現后,野戰炮普遍裝備了普通穿甲彈,攻擊帶有裝甲防護的坦克。第二次世界大戰中出現了重型坦克,裝甲厚度達150~200毫米,為了擊穿這類厚裝甲,發展了一種由硬質合金彈芯構成的超速穿甲彈,其威力比普通穿甲彈高得多,但是彈形不好,飛行阻力大,速度衰減快,有效射程近。為了克服這一弱點,又研製出流線型超速穿甲彈和旋轉穩定的超速脫殼穿甲彈。20世紀60年代以後,為擊毀複合裝甲主戰坦克,研製了尾翼穩定脫殼穿甲彈,彈體材料由合金鋼或高密度的鎢合金製成,使穿甲威力有了較大的提高。70年代,開始用高密度、高強度、高韌性的鈾合金製造彈體,並且增大長徑比,其穿甲能力比鎢彈更強,後效更好。90年代,桿式穿甲彈向高初速、小彈徑和大長徑比等方向發展,使穿甲威力和綜合性能進一步提高。進入21世紀,小口徑穿甲彈主要發展用碳化鎢、鎢合金、鈾合金作彈芯的超速穿甲彈和旋轉穩定脫殼穿甲彈,有些國家發展了小口徑尾翼穩定脫殼穿甲彈。現代小口徑尾翼穩定脫殼穿甲彈的初速已經達到1350米/秒以上,有效射程提高近1倍。中大口徑穿甲彈重點發展鎢合金、鈾合金尾翼穩定脫殼穿甲彈,穿甲厚度可以達750~900毫米。

未來穿甲彈的發展趨勢:①提高穿甲彈的比動能和侵徹能力,特別是侵徹複合裝甲、貧鈾裝甲和反應裝甲的能力。大口徑桿式穿甲彈的初速可達到1800~2000米/秒。②研究新材料、新結構,如採用複合材料和增強纖維的重金屬材料作彈體,應用高強度、低密度的材料或複合材料作彈托。③發展135毫米或140毫米等大口徑穿甲彈,其初速可達到2000米/秒左右,穿甲厚度可以達1000毫米。④將精確制導技術、火箭增程技術等與穿甲技術相結合,以提高穿甲彈的有效射程和命中率。

穿甲彈

這些研究主要有以下兩個方面:一方面,在現有合金系和工藝條件下,通過優化合金成分和工藝參數來獲得最佳的穿甲性能,或者是通過設計新的合金系,添加合金元素或開發新的工藝來獲得更高性能的合金。另一方面,國內外還對鎢合金的形變強化和預應變時效等進行了內容廣泛的研究工作,其中旋轉鍛造工藝已經廣泛地用於大口徑彈芯的生產,而且將液力擠壓技術用於小口徑彈芯,取得了令人滿意的效果。預應變時效可大幅度提高鎢合金強度的同時保證材料具有良好的韌性,但由於其強韌化機理的研究一直沒有突破,且處理性能不夠穩定,並未在制式武器上應用。此外,有人還對鎢合金的強韌化開展了多種新工藝方法的研究:如等離子熔化-快速凝固法,濕法冶金-等離子熔化法和活化噴霧熱分解法,這幾種方法都可以製得非常均勻的預合金粉末,用這些“預合金粉末”燒結高密度鎢合金時可以降低燒結溫度,縮短燒結時間,從而使合金同時具有較高的強度和較好的韌性。綜上所述,雖然經過了幾十年的不斷研究,高密度鎢合金的強度和韌性有了很大的提高,但對於未來超高速動能彈或要求大穿深的穿甲彈,其強韌性不足的問題並未從根本上得到解決,為此開發其它高密度材料的穿甲彈芯,特別是研製高密度複合材料穿甲彈彈芯便引起了各工業發達國家的高度重視,而且研究也越來越廣泛和深入。

英國皇家兵工廠對用某些鎢合金絲作增強相。用於穿甲彈進行了可行性研究,實驗表明,有必要在合金絲表面塗履一些氧化物,來防止燒結過程中增強相與基體發生反應。

德國曾進行了絲束製造穿甲彈的研究,其方法是在重金屬絲上沉積粘結相金屬後集束燒結,再經鍛造或軋制。另外還進行了將重金屬絲裝入燒結鎢合金管中鍛壓進行機械複合工藝方法的試驗研究。

日本制鋼廠研製絲束複合穿甲彈的工藝方法是將多種粘結相元素鍍在絲上,再進行液相燒結製成穿甲彈彈芯毛坯。

國內一些研究所和院校也曾進行過多種鎢絲束。

美國海軍的一項專利公布了一種較為經濟的用鋼—鎢複合的穿甲彈製造工藝。該工藝方法是將一定細直徑的鎢合金增強絲用線束准直儀均勻地平行分佈,把准直儀和增強絲一起放入橡膠包套內,再加入預先混入-203石墨粉的B0鋼粉末(也可用B00-鋼粉末)。封閉膠套並進行冷等靜壓,去掉包套和准直儀后將壓製件在氫氣中燒結,使坯件緻密之後,坯料再經模鍛后的鎢絲排布會發生一些變化,絲與絲之間的距離將減小,但絲的外形尺寸基本沒有變化。將毛坯在GGH下奧氏體化,淬火后,再回火,其硬度可達很高程度。