共找到2條詞條名為向秀的結果 展開

- “竹林七賢”之一

- 向子期

向秀

“竹林七賢”之一

向秀(約227年-272年),男,字子期,河內懷(今河南武陟)人,竹林七賢之一。

向秀雅好讀書,與嵇康、呂安等人相善,隱居不仕。景元四年(263年)嵇康、呂安被司馬昭害死後,向秀應本郡的郡上計到洛陽,受司馬昭接見,后官至黃門侍郎、散騎常侍。

向秀喜談老莊之學,曾注《莊子》,被贊為“妙析奇致,大暢玄風(《世說新語·文學》)”,惜注未成便過世,郭象承其《莊子注》餘緒,完成了對莊子的註釋。另有作品《思舊賦》《難嵇叔夜養生論》。

泰始八年(272年)去世。

向秀少年時即以文章俊秀聞名鄉里,後來研讀《莊子》頗有心得,於鄉里講學時為山濤所知。山濤聽向秀所講高妙玄遠,見解超凡,如同“已出塵埃而窺絕冥”,二人遂成忘年之交。

在山濤的接引之下,結識嵇康與阮籍,同為“竹林之遊”。向秀好讀書,與嵇康、呂安等人友善,但不善喝酒。嵇康“性絕巧而好鍛”,於是經常可以看到二人在嵇康家門前的柳樹下打鐵自娛,嵇康掌錘,向秀鼓風,二人配合默契、旁若無人、自得其樂,同時也為了“以自贍給”,補貼一點家用。向秀還經常去呂安家幫他侍弄菜園子,三人可謂情投意合。

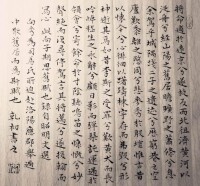

向秀《思舊賦》小楷作品

景元四(263年)年經歷了嵇康、呂安被司馬昭害死的大悲大痛,向秀在惆悵和迷茫中大徹大悟,在苦悶和徘徊中大徹大悟,心境更加趨於淡泊寧靜,用心闡發莊子思想的精神。

在嵇康、呂安遇害后,向秀曾經西行經過他們舊日的居所,在日暮時分聽到鄰人嘹亮悲摧的笛聲,追思往昔一起遊玩宴樂的情分,懷念嵇康、呂安不受拘束的才情,寫下了千古名篇《思舊賦》。

嵇康遇害后,向秀迫於強權的壓力,應本郡的郡上計到洛陽,受司馬昭接見。向秀後來官至黃門侍郎、散騎常侍,與任愷等相善。

泰始八年(272年),去世。

向秀早年淡於仕途,有隱居之志。嵇康被司馬昭殺害后,為避禍計,不得已順應朝廷威逼拉攏而出仕,先後任黃門侍郎、散騎常侍等職,但“在朝不任職,容跡而已”,選擇了只做官不做事,消極無為。

向秀對戰國哲學著作《莊子》有很深的研究,曾對《莊子》加以註釋,開創玄學注《庄》的新思路,被譽為“妙析奇致,大暢玄風(《世說新語·文學》)”,“讀之者超然心悟,莫不自足一時(《晉書·向秀傳》)”,成為了郭象注《莊子》的藍本。呂安見后嘆為“莊周不死矣”。向秀還著有《周易注》,傳稱“大義可觀”,然“未若隱《庄》之絕倫”,二注今皆已佚。又有《難嵇叔夜養生論》一篇,收於《嵇中散集》中;《思舊賦》一篇存《文選》和《晉書》本傳中。

在《難嵇叔夜養生論》中,為啟發嵇康進一步闡述其養生思想,向秀以世俗見解立意,肯定了“口思五味,目思五色”是“自然之理”、“天地之情”,主張“開之自然,不得相外也”,又認為必須“節之以禮”,“求之以事,不苟非義”,由此推及人的社會心理和欲求,如名利富貴等,從而強調合“自然”與“名教”為一。通過向秀註解所體現出來的儒道兩家經典的互解,“使儒道兩家的分歧,通過字句上的精心詮釋而得以化解,為經世致用奠定思想基礎”。

《思舊賦》是向秀經過舊日居所,在日暮時分聽到鄰人嘹亮悲摧的笛聲,追思好友嵇康和呂安所作。向秀以“曠野之蕭條”、“舊居”、“空廬”之景,寄託著物是人非的悲涼;通過詩人思舊賦《黍離》《麥秀》詩以及李斯受刑的典故,隱約暗示朝代更迭帶來的不公、不幸的遭遇。撫今追昔,憂從中來,痛惜之情,溢於言表。但由於當時政治環境的險惡,不便暢言,有言未盡之感。

萬物自生、自化的崇有論哲學觀點:向秀論證了萬物“不生不化”同於“生化之本”的過程,他在“無待逍遙”和“與變升降”的立身處世方面也有初步展開玄理,涉及到了部分社會政治實際。東晉謝靈運《辨宗論》評說:“昔向子期以儒道為一(《廣弘明集》卷十八)”,《世說新語·言語》注引《向秀別傳》記載:“(秀)弱冠著《儒道論》,棄而不錄,好事者或存之”。貫通儒道是向秀一直懷有的學術理想,《莊子》注闡發的“自生、自化”玄理新義亦是為此目的服務。

對《逍遙遊》的註解:向秀對《莊子·逍遙遊》中關於大鵬與小鳥的描述,有了超越前人的感悟。在這兩個反差巨大的意象中,他發現了本質的平等:逍遙是生命存在的最佳境界,而逍遙又是本性的滿足,如果滿足了自己的本性,那麼逍遙本身是沒有任何差異的,猶如在金床上或木床上,睡著后的感覺都一樣。從這個角度看,只要適合自己的本性而自我滿足,那麼不僅小人物與大人物,即使聖人與凡人,其逍遙也是沒有差別的。根據《世說新語·文學》劉孝標註所稱“向子期、郭子玄《逍遙義》”,向秀認為理想的“逍遙”境界存在於現實世俗社會之中,不是由外在主宰“本體”施予獲得,關鍵在於各任其性,各當其份。“性”、“分”是屬於人們內在的“自然之理”,按照其《難養生論》主張的“情慾自然”觀念,只要滿足人的自然本性要求,上九萬里高空的大鵬與搶榆枋即止的斥鷃都可以達到逍遙至境。凡人資於“有待”而逍遙,聖人“無待”不是絕對遁世,只是能夠順有待“與物冥”適應任何物質環境,實際還是通物情而有所待。如此,逍遙只需性分自足、得其所待,凡人與“至人”可以“同於大通”。這種逍遙的哲學基礎仍是萬物“自生、自化”的本體論思想,其對世俗名教的認同經過郭象發展便成為“身在廟堂心在山林”的士大夫處世人格理想。

以向秀註釋為藍本的郭象《莊子注》書影

清代竹林七賢年畫

參見:晉書

2、《世說新語·言語》

參見:世說新語·言語

3、《世說新語·文學》

參見:世說新語

4、《世說新語·任誕》

參見:世說新語·任誕

5、《世說新語·簡傲》

參見:簡傲

向秀名列“竹林七賢”,向秀的逍遙新義及其《莊子注》里所闡述的儒道精神兼容的觀點,雖經千百年的歲月流逝卻無法抹去向秀的獨特光彩。

向秀既追求個性自由,又維護社會體制,是士族的雙重文化性格,但兩者的矛盾所產生的心理逼迫,使魏晉士人的精神世界充滿了焦慮、迷茫與失落。向秀“逍遙”新義,使一代士人獲得了空前的解放感,“讀之者無不超然”。《莊子》隨之從山林來到了塵世,與《周易》《老子》並稱“三玄”,成為魏晉玄學研究的重要經典。

向秀萬物自生、自化的崇有論哲學經過郭象系統地發揮完善,其包容儒道思想的優越性為士大夫普遍認識、接受的結果是“儒、墨之跡見鄙,道家之言遂盛(《晉書·向秀傳》)”。這並不是說儒家思想信念被棄置,而是強調道家思想經過向秀《莊子注》的改造獲得了強大生命力,能夠更加和諧地與儒家精神兼容,從而促成以郭象為代表的元康玄學再度興盛。

眾說以為向秀《莊子注》之佳處其實不離“創新”二字,從中可以體會到不同於舊注的莊周“旨要”,這應該就包括前面論述的向秀對正始玄學“以無為本”的超越,“不生不化”玄理新義抽空了“生化之本”的實質才是真正吸引士大夫們“讀之超然”的關鍵。向秀的逍遙新義及其《莊子注》,並沒有隨魏晉玄風一起消散,而是作為解釋《莊子》的權威之作影響至今,為歷代面臨生存困境的士人提供精神超越的路徑,領了1700多年風騷。其中的奧秘,可能在於他們首先從“自由與必然”的關係這一視角探討了“逍遙”。至於其解釋是否符合莊子本意,並不重要。思想家逝世后,他們提出的哲學問題便成線了可望不可及的地平線。

《晉書》本傳:向秀注《莊子》能為之隱解,發明奇趣,從而“振起玄風”;

《世說新語·文學》以為是“妙析奇致,大暢玄風”。

《竹林七賢論》贊云:“秀為此義,讀之者無不超然,若已出塵埃而窺絕冥,始了視聽之表,有神德玄哲,能遺天下外萬物,雖復使動競之人顧觀所徇。皆悵然自有振拔之情矣。”