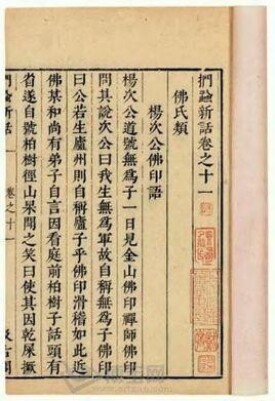

捫虱新話

捫虱新話

捫虱新話作者南宋陳善(生卒年不詳)。《捫虱新話》兩集八卷,二百條。

《宋史·藝文志》著錄於子類小說類。《四庫全書總目提要》存目著錄於子部雜家類,稱其書“考論經史詩文,兼及雜事,別類分門,頗為冗瑣,詩論尤多舛駁,大旨以佛氏為正道,以王安石為宗主。”據自跋,上集當成於紹興十九年(1149),下集當成於紹興二十七年(1157)。

《捫虱新話》以“氣韻”論詩,稱:“文章以氣韻為主,雖有辭藻,要非佳作也。”“氣韻”,亦即書中所謂陶淵明之“天成”、李白之“神氣”、杜甫之“意度”、韓愈之“風韻”、蘇軾之“海上風濤之氣”,要皆詩人“逸思妙想所寓”,而“非繩墨度數所能束縛”,並須“題外立意”,含蓄雋永。陳善所論偏於創作主體之審美意識,耽於“格高”、“韻勝”之“古人旨趣”,出塵絕俗,失諸超脫。但以“自然”評詩,於藝術規律多有所得。如鄭玄注《毛詩》“牽合”《周禮》,沈括謂杜詩“霜皮溜雨四十圍,黛色參天二千尺”詠古柏,嫌“太細長”,陳善皆以為“束縛太過”,失卻“詩人之意”,為論詩之一“癖”。論王維雪裡芭蕉、渡水羅漢等畫,“玩意筆墨之外”,可通於詩;又言“嫩綠枝頭紅一點,動人春色不須多”,“竹外一枝斜更好”等句,足以入畫。言詩畫皆以意境勝,其見頗可取。

世傳歐陽公平昔為文章,每就紙上凈訖,即粘掛齋壁,卧興看之,屢思屢改,至有終篇不留一字者,蓋其精如此,大抵文以精故工,以工故傳遠。三折肱始為良醫,百步穿楊始名善射,真可傳者,皆不苟者也。

意譯:

世人傳說歐陽修平時寫文章,每次先在紙上打草稿,寫成后就把它粘掛在牆壁上,卧時和起床都看著這篇文章,反覆思考,多次修改,甚至有改到最後全篇竟沒有留下原先文章中一個字的情況。歐陽修為文精益求精的情況就是這樣。一般說來,文章因為精益求精所以工整,因為工整所以傳得久遠。手臂三次骨折,終於成為良醫。百步穿楊,才能稱為善於射箭。那些可以流傳下來的詩文,都是毫不苟且的作品。唐人很多因為一首小詩而出名,然而這些小詩都是經過長期錘鍊而成,所以它的作者雖然並不很出名,而他們的詩卻都可以流傳,這不是因為精益求精的緣故嗎?

本書論詩歌技巧,貴“精工”,不取“雕刻”,謂“文以精故工,以工故傳遠”。稱重王安石晚年詩“精巧”。又稱:“韓以文為詩,杜以詩為文,世傳以為戲。然文中要自有詩,詩中要自有文,亦相生法也。”“文中有詩,則語句精確;詩中有文,則詞調流暢”。前者如杜甫夔州后詩,後者如韓愈《畫記》。謂使事須得體,“不使事難於立意,用古人語又難於不露筋骨”。論鑒賞,稱“非意到目見,不知其妙”,講求生活實感。析杜甫“感時花濺淚,恨別鳥驚心”,“出門唯白水,隱幾亦青山”二聯云:“天下無定境,亦無定見,”“山水花鳥,此平時可喜之物,而子美於恨、悶中,唯恐見之。蓋此心未凈,則平時可喜者適足以與詩人才子作愁具耳。”於細微處剔抉杜詩意蘊,言極警辟。又稱:“詩人有俱指一物而下句不同者,以類觀之,方見優劣。”如杜甫“醉把茱萸仔細看”、韓偓“池面魚吹柳絮行”,王勃“珠簾暮卷西山雨”,均較其同類詩句為優。所云“以類觀之”,不失為鑒裁之一法。論評詩,謂“文字各有所主,未可優劣論”,“文章似無定論,殆是由人所見為高下爾”。持論較通達。如王安石貶抑李白,陳善稱“其識污下”,頗不以為然,而讚許“前輩文人相獎借”之流風遺韻,歐陽修之於蘇軾,蘇軾之於秦觀、黃庭堅,均是。

書中詆稱“東坡文字好謾罵”,又雲其“渾厚”不及黃庭堅,“後生慎勿襲其轍”,所言近乎迂腐。又謂杜詩“深入理窟”,陳與義善“奪胎”,韓文杜詩“無一字無來處”等,則為是書瑕疵所在。

宋陳善撰。善字敬甫,號秋塘。史繩祖《學齋佔畢》稱字子兼,蓋有兩字。善,羅源人。《學齋佔畢》稱福州,蓋舉其郡名也。其書考論經史詩文,兼及雜事,別類分門,頗為冗瑣,持論尤多踳駁。大旨以佛氏為正道,以王安石為宗主。故於宋人詆歐陽修,詆楊時,詆陳東,詆歐陽澈,而詆蘇洵、蘇軾、蘇轍尤力,甚至議轍比神宗於曹操。於古人詆韓愈,詆孟子。誤讀《論語》,甚至謂江西馬師在孔子上。而於周邦彥諛頌蔡京之詩,所謂化行禹貢山川外,人在周公禮樂中者,則無譏焉。善,南北宋間人,其始末不可考。觀其書顛倒是非,毫無忌憚,必紹述餘黨之子孫,不得志而著書者也。錢曾《讀書敏求記》載是書有二本,其一本不分卷帙,末有紹興己巳善自跋;一本分十五卷,而無自跋。此本作十五卷,當即曾所言之第二本。然實有自跋,蓋曾所見本偶佚末頁耳。