共找到25條詞條名為張志堅的結果 展開

- 中國內地男演員

- 原成都軍區政委

- 雲南省大理州僑聯主席、州僑辦主任

- 江西省鷹潭市人民政府黨組成員、副市長

- 廣東省清遠英德市安局黨委副書記、政委

- 中國美術家協會會員

- 常州市中醫醫院主任中醫師

- 海南農墾投資控股集團有限公司副總經理

- 鷹潭市人民政府副市長

- 海南經貿職業技術學院原黨委書記

- 鄭州輕工業大學副校長

- 演員

- 魯西南革命烈士

- 濟南市槐蔭區住房保障和房產管理局局長

- 福建附屬第一醫院神經內科主任醫師

- 吉安市國土資源局吉州分局局長

- 皮山縣藏桂鄉副鄉長

- 重慶市人口和計劃生育委員會副巡視員

- 國家體育總局登山運動管理中心副主任

- 湖南衡陽市經濟幹部學校校長、黨委書記

- 浙江工商大學人民武裝學院五級職員

- 威海經濟技術開發區商務局原副局長

- 天津市人民醫院耳鼻喉科專家

- 東北石油大學學校辦公室副主任

- 雲南省麗江市古城區金山村委會衛生室全科執業助理醫師

張志堅

中國美術家協會會員

張志堅老海,中國美術家協會會員,國家一級美術師,內蒙古美術家協會理事,內蒙古陰山岩畫藝術研究院院長,巴彥淖爾美術家協會主席,陰山岩畫藝術館館長,巴彥淖爾美術館館長,2012至2014研修於中央美術學院中國畫造型藝術高研班,2015在《畫界》中國畫高級研修班研修。

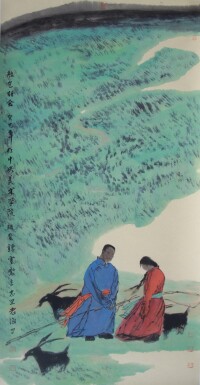

![張志堅[中國美術家協會會員]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mc/f/mcf39a6b56582c3d916b4d23316c8db52.jpg)

張志堅[中國美術家協會會員]

張志堅(老海)藝術作品以水墨材質去營構數千年北方游牧民族的歷史與文化的永恆空間、傳統筆墨,現代意蘊,抽象造型,是直面現實者的人生甘苦和毫不掩飾的彩墨激情、既是一種精神境界的象徵,又聯繫著現代人的廣闊視野和包容博大的心象、表現大自然的和諧和神秘,顯露出現代中國文化孕育的一種創造精神。

——張志堅(老海)作品解讀

中央美術學院——寇月朋

中國畫作為世界上優秀視覺藝術的一個重要門類,在漫長的歷史發展與文化積澱中,存在著一個需要不斷梳理、總結及提高的過程。歷代中國畫家創作了難以計數的傑作,這些豐富的文化積累使每一個藝術工作者沉浸其中。但是隨著歷史的延伸,任何文化都會面對如何提升與發展的問題。尤其是在當代,各國文化均面臨著一個在大的時代背景下激烈碰撞的現狀。如何在這樣的歷史境遇下,使中國畫這一古老的藝術門類重新煥發生機,一直是作為當代藝術家應該追求的。

簽約現場

時至今日,我們所處的是一個高度現代化、信息化的社會,新材料、新技術的不斷湧現使我們目不暇接,隨之而來的新思想、新觀念、以及國外的各種藝術思潮的湧入對中國的傳統文化藝術帶來了前所未有的衝擊,在這種局面下,我們面對著一個如何認識傳統造型藝術與當代中國畫關係的問題時,用中國畫造型藝術觀念來看待這些問題時,自然而然的為我們解答了這個問題。

完全背離傳統顯然是不可取的,對西方現代藝術純粹的模仿、簡單的挪用,將使我們的藝術喪失民族個性;而對傳統繼承是必要的,也是必然的;中國畫造型藝術觀念,是建立在傳統的基礎之上的具有現當代造型藝術先進的思想觀念。

志堅的作品“光之痕”系列很恰當的運用了中國畫造型藝術觀念,他所體現出的是:繼承並不意味著拘泥。他認為幾千年的文明史固然給我們留下了一個多姿多彩的藝術寶庫,但一味沉迷在傳統的襁褓里,奉行單純的“拿來主義”,不注入新鮮的血液,將會導致民族傳統藝術發展的停滯,最終只能使我們的時代留下大批的古董拷貝,而無時代可言。因此在他的作品里既有傳統的筆墨穩重深邃,還有當代藝術的豪氣與敞亮,更有數千年北方游牧民族的歷史文化、審美取向、生活追求……志堅的作品造型整體,色彩明快,語言統一,畫面既簡介純樸,而又秘境遙遠,讀畫中能清晰的感受到了畫家志堅豪爽、熱情的個性和深厚的生活文化積澱,更能品味出他對藝術的執著追求和他與西部高原風土人情深厚感情。

我認為“光之痕”系列作品,熟練掌握了中國畫造型藝術的基本規律和基本語言,是對中國畫藝術起到發揚光大的作用,也是時代所賦予的使命;更是對傳統筆墨的繼承的延續。張志堅的“風之痕”系列作品的造型觀念讓我們思考如何更深的體會傳統本身的精神內涵,這才是我們今天值得研究和討論的;畢竟筆墨是傳統精神下的產物。

在這裡我所要強調的是,一個好的藝術家的靈感,不單單是從自己所從事的學科裡面能找到的,偉大的藝術家的作品之所以能夠流芳百世,是同他厚重的文化背景、根深地固的人生哲理、感人至深的激情分不開的。志堅是這樣的人,也是這樣的藝術家,相信在不久的將來,光之痕系列作品還會以更新的面貌展現在我們面前。

劉家亮

張志堅作品

河套文化,淵源於舊石器時代晚期,濫觴於古代少數民族興盛之時,隨秦漢明清的軍屯墾殖制勃發綿延,一路走來,始終迎受著異質文化的影響與不同歷史況遇的挑戰,今日猶然。“敕勒川,陰山下,天似穹廬,籠蓋四野,天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊。”陰山南北,是河套文化的核心區域,也是北方草原與中原大陸的分水嶺,從歷史上被稱為匈奴族聚居之“胡地”,到後來“五胡亂華”的多個民族踞占盤旋,在這裡多民族血脈長期交融,多元素文化相互碰撞。

巴彥淖爾,蒙語意為“富庶的湖泊”,突出大河之意。黃河流徑、陰山寶藏、烏拉特草原使巴彥淖爾確立了在河套地區的獨特位置。分佈著陰山岩畫、高闕塞、雞鹿塞、趙秦漢古長城、五原古郡、朔方古郡、藏傳佛寺等百餘處遠古文化、民族文化、宗教文化遺址,構成一個豐富而奇特的意義世界。

歷史,在這片獨特的土地上從不停歇地進行試探交流、乃至撕扯角力。“天地不仁,以萬物為芻狗”,它無情地毀滅著一切浮華虛飾、繁文縟節,甚至容不下優雅精緻、拊膺自嘆。留下的是狂野而雋永、陰鬱而燦爛、曠放而深情的一切,它們拒絕被整飭、被積澱,而是充滿著巨大的文化張力。亨利·摩爾在《原始藝術》中認為:所有的藝術在原始中都有它的根,否則它便會走向衰亡。柏格森在《創造進化論》中則指出:“進化是沿著不同路線發生的。正是在其中兩條路線,即兩條路線的末端,我們以純粹的形式發現了知性和本能。..。.所謂本能就是指共感。”“知性圍繞著生命運動,同時盡量為生命設立許多外在規定,不是深入到生命內部而是引向自身。只有直覺才把我們引入生命深處。”畫家張志堅(老海)的畫根植於巴彥淖爾土地,源於河套文化滋養,“直覺的形式”亦或“形式的直覺”在他的畫作中得到了充盈的體現。如畫作中對陰山岩畫的元素的運用,打破了傳統水墨的某種程式化意蘊,以濃墨重彩的方式展現了先民原始詩性思維所具有的拙樸、熱烈、神秘,充滿著信念與想象的魅力。“風之痕”系列藝術充分體現了對河套文化的直覺性擷取與建構。藝術的意義在於把個體融入到這個世界。一如孔子《論語·子罕第九》:“子絕四,毋意,毋必,毋固,毋我。”之境界。畫家張志堅(老海)的畫作,不是僅僅為了既往文化的情結式的追思與惋嘆。毋寧說,是以絢爛而又狂野的河套文化為參照、為力量,來燭照現代文明下我們的生存體驗,這其中包含著欣喜、執著、沉醉、希望,也有著困惑、思索、質詢。如畫作《長壽歌》,意象擇取上高天流雲、陰山岩岩、經幡靈動、僧侶虔誠;筆觸風範上輕靈與堅礪相映,明媚與簡純並舉。整個畫作呈現出深刻的震撼力——這個世界上,何以謂“壽”?蒼天亦或厚土?是每一片經幡所意寓的曾經在這個世界上飄歷過的每一個靈魂?還是我們一直在堅守薪傳的關於這個世界的信念?

列維·布留爾曾言:對於原始思維,它從沒有把自己與世界作對立與異質的刻意區別,懸崖峭壁,因其位置和形狀使原始人的想象感到驚懼;江河、雲、風,因其變幻無邊而使其感到神秘。自然與人文,同息同念,有著生命共感意義上的直接對話性。畫家張志堅(老海)的畫作,給我們呈現出豐滿的個體與空間世界的原初感受。他的空間表達,充滿著東方哲學的隱喻與象徵,即追求的是“虛空”——是“凡所有相皆是虛妄”的摒棄,是“觀古今於須臾,撫四海於一瞬”的集萃,是《莊子·庚桑楚》所云“有實而無乎處者,宇也”的構建。宗白華先生強調美感的養成在於能“空”,造成“隔”的陌生化,將外界的“隔”與心靈內部的“空”相融合。能隔能舍能破,方有不隔之境。畫家張志堅(老海)畫作,正是以“虛空”將河套文化中具有生命共感的宇宙萬物燦然呈現,進入了一種“靈的空間”(宗白華語),無論是《古歌》天與地的交融,還是《草原有個約定》描繪的草原與岩石的契合,以蒼茫雄渾的線條,古拙渾厚的墨色、虛實對比的章法,皆渲染了天、地、人大氣磅礴的境界。

唐岱言:“以筆墨之自然,合乎天地之自然” (唐岱:《繪事發微·自然》)。張志堅(老海)不泥於古,使用象徵“金木水火土”五行的“白青黑赤黃”色彩,“色由氣發”,大膽敷陳。《光之痕》系列作品中,《長調》、《古歌》、《鴻雁的故鄉》以大面積黃色熏染天空,赤色與黑色交疊描繪大地。其之所以喋喋於色彩,並非用於畫面的裝飾性和審美趣味,而是源於古代草原文化和中原文化中的玄理與巫術,極富神秘色彩。正如《太平經》云:“天地自有神寶,悉自有神精光,隨五行為色。”張志堅(老海)的色彩觀,一如高更對“文明厭惡”和對“原始生活的嚮往”,要用濃烈的色彩去表現“時代性的悲緒”一樣,其畫中之色也同樣洋溢著象徵的無形的力量,而非對河套景觀簡單的隨類賦彩。

陰山藝術中特有的裝飾手法是將草原上的各種人物與動物姿態形象,刻畫組合而形成生動的韻律感。畫家張志堅(老海)畫作承襲其風,以大自然風景為背景,構圖簡約粗獷卻不失章法,從不拖泥帶水,表達無拘無束,自由活潑。如以不同形式的線皴染於畫面上,粗筆重墨勾勒草原的高低起伏之態,骨法入筆勾畫岩畫中的奇禽異獸,宛若遊絲,又如曹衣出水。在天空、岩石等空間背景中增以象徵性的抽象符號,利用“線”的婉曲回折,抑揚交錯,使整個畫面變得生氣盎然,似乎生命都在躍動,耐人尋味的趣意與神秘感交糅。

早在7000多年前,河套先古的生存覺醒以岩刻的方式加以記錄與傳達。千百年來,陰山南北無數的鬚眉豪烈、兒女深情共同鑄造了堅礪、狂野而又燦爛明媚的河套文化。畫家張志堅(老海)的畫作,是水土滋養,是脈絡承傳,更是對這個時代某些孱弱與蒼白的映照與呼告。

賈德江

張志堅作品

著我的靈魂,使我對“遼闊無垠的大草原”,充滿了神往;是女中音歌唱家德德瑪那首《美麗的草原我的家》豐厚而優美的旋律,激蕩著我的心靈,使我對“風吹綠草遍地花”的內蒙古大草原,深深地迷戀。

因此。當我見到了張志堅創作的《吉祥草原》一系列作品時,我無法不喜愛。他用渾凝厚重、韻味無盡的筆墨,抒寫著草原的寬闊、起伏、明暗以及草原上的山川、河流,多像騰格爾深沉舒緩的嗓音,如語如訴地讚美著生養哺育他的“父親的草原,母親的河”;他用幽情鮮活、沉著明朗的色彩,渲染著草原的陽光、白雲、藍天、綠地、紅土,又多像德德瑪清潤美妙的歌喉,純情真摯地歌頌著沐浴沾溉她的“美麗的故鄉,可愛的家園”。

的確,張志堅濃墨重彩的《吉祥草原系列》充滿了音樂感,那線條譜寫的旋律,那黑白構成的節奏,那色彩變幻的交響,彷彿就是一位歌手策馬緩行在草原上,在馬頭琴的和弦中從容不迫地低聲吟唱,追憶著一個偉大民族的棲息之地,讚頌著他魂牽夢繞所熱戀的厚沃草原和舉目無盡的西北山川。張志堅出生在內蒙古,熟悉草原,對草原一往情深,也是在草原上的內蒙古高等院校接受的美術教育。因為讀的是師範大學美術系,他的繪畫基礎更加廣泛,不僅奠定了西方寫實主義的造型和色彩基礎,也不缺少對東方傳統筆墨的認知。

當他選定以中國山水畫為自己的主攻方向時,他又自覺需要大補課,於是他痛下苦功,力攻“傳統”這一關。至此,他開始研究傳統的筆墨,解讀歷代大家的作品,又花了整整兩年時間赴京城在中國最高美術學府——中央美術學院,研修於中國畫造型藝術創作高研班。從大學畢業至今,張志堅已經歷了三十多年的藝術之旅,在苦苦地追問、求索與研習中,不僅築基深厚,且繪畫觀念發生了根本性的轉變。

他不再去畫那些從中國美術史的版圖上挑挑揀揀得來的觀念性山水,也沒去湊一時興起的“李可染熱”、“黃賓虹熱”的熱鬧,更沒有在意識流的山水裡去做抽象的水墨實驗,而是遵循“以古人為師,不如以自然為師”的古訓,回到他所熟悉的草原,以旺盛的創造意識去探索新形式,尋找新語言,開闢新境界,去展示這個前人未曾涉獵過的大自然的內在節律和生命律動,渴求著“山川與予神遇而跡化”(石濤語)的豁然開悟之境。在傳統的鉤玄提要中,石濤對他的影響是巨大的。在他看來,石濤所主張的“筆墨當隨時代”、“搜盡奇峰打草稿”,所提出的“有法必有化”、“我自用我法”的口號,是中國畫革故鼎新的轉捩點,但石濤並非否定古人法度,而是因為“古人之鬚眉不能生在我之面目,古之肺腑不能安我之肺腸,我自發我之肺腑揭我之鬚眉。

縱有時能著某家,是某家就我也,非我故為某家也。”然而要達到此境界,志堅認為主要在於畫家的修鍊,而修鍊主要在蒙養與生活兩個方面。正如石濤所言:“墨非蒙養不靈,筆非生活不神。能受蒙養之靈而不解生活之神,是有墨無筆也。能受生活之神而不變蒙養之靈,是有筆無墨也。”正是石濤這些精闢論斷,引發了張志堅別開生面的願望和獨領風騷的志向,於是便萌生了他以草原為母題的山水畫創作。

選擇草原是張志堅難以割捨的情結,也是他得天獨厚的優勢。這裡需要修鍊的“蒙養”,就是汲取與思考,是慧根靈性的生髮,是理論哲思的浩大,在於能夠獨步古今,自立法度。這裡的“生活”對他而言,則是搜盡草原風物打草稿,是草原上萬物形態的獨立把握。仔細閱讀張志堅這些以《吉祥草原》命名的一系列山水畫,我們可以看到,他的墨已受蒙養而靈,他的筆已得生活而神。他筆下的草原,從中國藝術的傳統出發,經過了現代藝術思潮的洗禮,已不可能再回到中國古代先賢那種“獨釣寒江雪”的出世之境,而是加入到中國畫新思維、新觀念的變革之中。

雖然他對中國畫的傳統深深地依戀,但骨子裡卻有著很強的創新精神,其中包括西方現代藝術對於結構和色彩的研究成果的吸取。林風眠早在20世紀之初所寫的《東西藝術之新途》一文中,就敏感地指出,藝術家要表達出與時代氣息相呼應的情緒,必須從形式入手。無疑,在張志堅《吉祥草原系列》中所呈現的創新意識,也正是從形式切入,即以個性的藝術表達方式,傳達出不同於古人和前人的山水精神,從而在深厚強大的中國畫傳統中突顯出張志堅對當代自然景觀的現代感悟。他的作品明顯地表現出從圖貌草原、反映生活走向對中國畫筆墨語言的現代性研究的轉換,進而達到根據不同的地域特徵選擇不同的筆法、墨法和色法。

他不追求固定的圖式,而是以蒼潤的筆墨、抒情的線條和東西方色彩的化合確立了寫境與造境、再現與表現,既有內蒙古草原的地域特色,又有深厚的中國水墨傳統素養並融合了西法的個人風格。張志堅的《吉祥草原系列》早已走出了傳統山水畫的程式規範,他從中國畫的平面性入手,借鑒西方風景油畫、版畫的構圖法式,多取方形和橫幅構圖,在寫生草原景觀的基礎上以心造境,尋找更有視覺張力的畫面結構。

畫家常常將自己沉浸於自然之中,傾聽自然的天籟之音,憑著自己的直觀感受和人生體驗,他把草原風景、山坡溝壑提煉為橫線與斜線的理性組織中,不時見到有書法意味的骨法用筆、以線造型的寫畫手段,也不時見到皴法、點法的極強隨機性,化機迭出,更多的則是墨氣蓊鬱的大墨濡染與潑墨撞水帶來豐富的墨韻變化,與其解衣盤礴、追求動勢和風雲際會的山水圖式相適應。正如石濤在《畫語錄》中所言:“取形用勢,寫生揣意,運情摹景,顯露隱含,人不見其畫之成,畫不違其心而用。”在這樣多層次的筆墨皴擦、點線交響中,張志堅逐漸強化了適應遠觀的勢,即有助於情緒表現的畫面整體的動勢與力度,空間具有豐富、含蓄而又通透的特點,彰顯出草原地區渾厚而雄獷的人文氣質。在這一過程中,張志堅又融入了一兩種色彩,作為依山形水勢的基調,以單純來烘托意境氛圍,將色彩的冷暖、深淺和色相的對比,依據個人的心境與畫面情感的表達而加以釋放。他在每一塊簡潔的平面中,皆注意到色塊在視覺上的豐富,並使用多種技法增加色彩的層次與變化,從而在筆厚墨豐中突出色彩的審美特性,傳遞出強烈而沉靜的情感。

這裡,我們看到了作為當代山水畫家的張志堅,在20世紀50年代形成的寫實山水畫的基礎上,向中國傳統山水畫的符號化、程式化進行了一次大膽的超越。就形式特點而言,頗類似於西方寫實主義極盛后的印象主義崛起。然而這只是一種表層的相似,透過張志堅這種筆法、墨法、皴法、色法的重組和再創,我們看到的是一種新的語言綜合,一種對表現心靈的更大自由度的追求。這是對東方寫意精神的新的體悟與實踐。我以為,張志堅創作的《吉祥草原系列》,經過多年實踐,反覆探索,已經把握了筆墨相生相發的規律,揮毫運墨已達到筆中含墨、墨中見筆的境界,也使相互衝突、對立的東西方繪畫觀念在他的作品中得到“以西潤中”的融合和發揮。

他的《吉祥草原系列》進一步驗證了中國畫傳統的開放性和發展空間的廣闊性,堅定了我們對中國畫發展的信心,即它在新世紀對於整個人類的文化意義。在這裡,執著敬業的藝術態度和不懈的實踐仍是張志堅深入中國畫藝術堂奧的不二法門。在這裡,以中國畫的博大傳統為資源,以持續的藝術語言深化與革新為動因,尋找對當代人文精神的文化切入和獨特表達,應是張志堅《吉祥草原系列》作品給我們的啟示。同時,他也為推動中國山水畫的發展樹立了一個標新立異的成功典範。

文化交流

吉祥草原

岩畫藝術