烏蘭烏蘇鎮

新疆維吾爾自治區塔城地區沙灣市下轄鎮

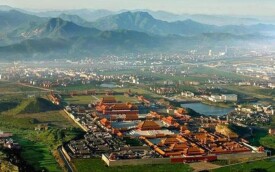

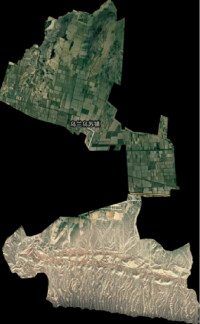

烏蘭烏蘇鎮,新疆維吾爾自治區塔城地區沙灣市下轄鎮,地處沙灣市中部,東鄰石河子市,南至北陽山山脊與東灣鎮為鄰,西與金溝河鎮接壤,北隔葦湖與商戶地鄉相望,行政區域總面積100.67平方千米。

截至2018年末,烏蘭烏蘇鎮戶籍人口為19229人。2019年,烏蘭烏蘇鎮下轄22個行政村。

烏蘭烏蘇鎮糧食作物以玉米、小麥為主;畜牧業以飼養牛、羊、生豬為主。2018年,烏蘭烏蘇鎮有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市15個。

“三區”革命前,屬綏來縣的西鄉所轄。

烏蘭烏蘇鎮

中華人民共和國成立后,屬沙灣市。

1951年,為烏拉烏蘇鄉和頭浮鄉。

1958年,公社化后改為烏拉烏蘇和頭浮兩個管理區,后改兩個大隊。

1961年2月,析置向陽公社。

1984年,改烏蘭烏蘇鄉。

1994年9月,撤鄉建鎮。

烏蘭烏蘇鎮地勢略為東高西低,南高北低。境內最高點位於卡子灣口,海拔573.1米;最低點位於中溝葦湖,海拔406.9米。

烏蘭烏蘇鎮屬溫帶大陸性氣候,其特點是夏季炎熱,冬季嚴寒,四季分明;降水量少,蒸發量大;無霜期較長,氣溫日差較大。多年平均氣溫6.7℃,1月平均氣溫-16℃;7月平均氣溫25.2℃。平均氣溫年較差25℃。生長期年平均180天,無霜期年平均163天。年平均日照時數1956小時,年總輻射5315.3千卡/平方厘米;0℃以上持續期210天。年平均降水量201.4毫米。

烏蘭烏蘇鎮主要自然災害有冰雹、乾旱、洪澇、大風災、低溫、霜凍等。低溫災害平均每年1次,最嚴重的一次低溫災害發生在2008年4月,涉及全鎮12個村,農作物受災面積達1萬多畝。風災一年四季均有發生,最嚴重的一次風災發生在2010年6月,造成5千畝小麥受災,經濟損失17萬元。

烏蘭烏蘇鎮

2011年末,烏蘭烏蘇鎮下轄22個行政村:頭浮、下四宮、小廟、蘇家莊、三宮店、下三宮、南渠、烏蘭烏蘇、萬家槽子、老榆樹、西樹窩子、水磨溝、北湖、黃家梁、泉源、李家坪、城莊子、皇宮、王家梁、廟公地、鴨子泉、三道橋。

2019年,烏蘭烏蘇鎮下轄22個行政村:黃家梁村、烏蘭烏蘇村、萬家槽子村、老榆樹村、西樹窩村、水磨溝村、北湖村、泉源村、李家坪村、頭浮村、城莊子村、皇宮村、王家梁村、鴨子泉村、廟公地村、三道橋村、下四宮村、小廟村、蘇家莊村、三宮殿村、下三宮村、南渠村。

| 黃家梁村 | 烏蘭烏蘇村 | 萬家槽子村 | 老榆樹村 |

| 西樹窩村 | 水磨溝村 | 北湖村 | 泉源村 |

| 李家坪村 | 頭浮村 | 城莊子村 | 皇宮村 |

| 王家梁村 | 鴨子泉村 | 廟公地村 | 三道橋村 |

| 下四宮村 | 小廟村 | 蘇家莊村 | 三宮殿村 |

| 下三宮村 | 南渠村 |

2011年末,烏蘭烏蘇鎮總人口2.06萬人,其中城鎮常住人口940人,城鎮化率4.56%。另有流動人口3610人,總人口中,男性10230人,佔49.7%;女性10370人,佔50.3%;14歲以下3389人,佔16.5%;15—64歲14891人,佔72.3%;65歲以上2320人,佔11.2%。總人口中,以漢族為主,達14090人,佔68.4%;有維吾爾、回、哈薩克等少數民族,共6510人,佔31.6%。2011年,人口出生率3‰,人口死亡率2.8‰,人口自然增長率0.2‰。人口密度為每平方千米134.64人。

截至2018年末,烏蘭烏蘇鎮戶籍人口為19229人。

2011年,烏蘭烏蘇鎮財政總收入1.7億元,比上年增長44%。從各主要稅種看,完成營業稅335萬元,增值稅320萬元,企業所得稅745萬元。

2011年,烏蘭烏蘇鎮農業總產值9.4億元,農業增加值佔國內生產總值的51.6%。糧食作物以玉米、小麥為主。2011年,生產糧食2536噸。主要經濟作物有蔬菜、棉花等。2011年,蔬菜種植面積2萬畝,產量10萬噸;棉花種植面積3.8萬畝,產量1.1萬噸。畜牧業以飼養牛、羊、生豬為主。2011年,牲畜飼養量10.1萬頭(只),年末存欄8.3萬頭(只)。

2011年,烏蘭烏蘇鎮工業總產值達到3.2億元。2011年,工業企業5家,職工2300人。

2011年末,烏蘭烏蘇鎮有商業網點110個,職工130人。2011年,社會商品銷售總額達1.5億元,比上年增長8.4%;城鄉集貿市場1個,年成交額120萬元。

2018年,烏蘭烏蘇鎮有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市15個。

2011年末,烏蘭烏蘇鎮金融機構各類存款餘額1.9億元,比上年增長0.6%;各項貸款餘額6298萬元,比上年增長18%。

將現代農業與旅遊有機結合,發展體驗式休閑農業。通過與自治區林科院、水產科學院合作,引進虹鱒、金鱒、中華鱘、冰葡萄、櫻桃育苗、無花果等新品種。以採摘農業、休閑農業和“農家樂”為重點,鄉村旅遊業發展為現代農業注入新活力。

烏蘭烏蘇鎮皇宮村御園農場,佔地500畝,由農家菜園、養殖體驗區、休閑娛樂區三大部分組成。是沙灣目前集休閑農業種植、蔬菜採摘、農家餐飲於一體的旅遊休閑農業園,吸引認領菜園遊客600餘人,初步實現了經濟效益、社會效益、生態效益三方面的統一,創新了沙灣休閑旅遊農業發展新模式。

御園開心農場、綠創林家樂、蘭翔設施林果、潤澤園雙面設施林果、蔬菜種植、農家樂旅遊、冷水魚養殖等有機結合,帶動整村乃至全鎮推進採摘、觀光、農家樂等體驗式休閑旅遊農業,為烏蘭烏蘇鎮打造絲稠之路旅遊休閑之都建設示範鄉鎮增添活力、為我鎮農民土地經營新模式、增加農民工資性收入、發展“一村一品”現代農業開闢了新途徑。

烏蘭烏蘇,蒙古語,“烏蘭”即“紅”,“烏蘇”意為水,因境內以前有紅色的水而得名。

烏蘭烏蘇鎮境內有省道S223、國道G312經過。

烏蘭烏蘇鎮

2011年末,烏蘭烏蘇鎮有幼兒園4所,在園幼兒410人,專任教師29人;小學3所,在校生920人,專任教師149人,小學適齡兒童入學率100%;初中1所,在校生226人,專任教師35人,初中適齡人口入學率、小升初升學率、九年義務教育覆蓋率均達100%。

2011年,烏蘭烏蘇鎮財政預算內教育經費達74萬元,比上年增長0.9%。預算內教育經費(包括城市教育費附加)占財政總支出的比例為14.2%,比上年提高19.5%。

2011年末,烏蘭烏蘇鎮有文化站1個,村文化活動中心22個,文化專業戶1戶;各類圖書室26個,藏書6萬餘冊;音樂、美術、書法、攝影等業餘創作人員達9人。

2011年末,烏蘭烏蘇鎮有學校體育場3個。85.5%的村安裝了健身器材,經常參加體育活動的人員占常住人口的53%。

2011年末,烏蘭烏蘇鎮有醫療衛生機構16個;病床50張,每千人擁有病床2.5張,固定資產總值83.9萬元。專業衛生人員36人。2011年,醫療機構(門診部以上)完成診療0.48萬人次。2011年,新型農村合作醫療參合率100%。

2011年,烏蘭烏蘇鎮城鎮最低生活保障戶數38戶,人數70人,支出22.5萬元,比上年增長58%,月人均267.9元,比上年增長56%;城市醫療救助40人次,民政部門資助參加合作醫療372人次,共支出3.2萬元,比上年增長59%。農村最低生活保障戶數224戶、人數318人,支出34.9萬元,比上年增長35.3%,月人均91.4元,比上年增長12.3%。國家撫恤、補助各類優撫對象26人,撫恤事業費支出13.8萬元,比上年增長14%。社會福利費23.2萬元,比上年增長5.2%。

烏蘭烏蘇鎮

加大招商引資和項目建設力度,提高經濟發展水平把招商引資工作作為“一號工程”、“一把手項目”,充分調動全鎮各方面力量齊抓招商引資工作。積極與143團花園乳業公司洽談,在該鎮建立5個鮮奶收購站。計劃投資1500萬元,今年投資600萬元,建設包括擠奶廳、冷藏罐20台及乳品廠;現已投資160萬元,兩座空心磚廠即將建成。2006年該鎮計劃完成招商引資700萬元。截止目前,已引進到位資金880萬元。全力做好項目庫建設。按照做好招商引資工作的要求,圍繞農、林、牧產業和六大基地建設,篩選優勢項目,超前規劃,加快項目前期工作,謀划儲備項目,使招商引資工作保持連續性。利用政府網站和信息服務中心等媒介,加大宣傳力度,轉變政府職能,努力創建服務型政府。

2006年,烏蘭烏蘇鎮預計實現國內生產總產值29000萬元,較上年增長10.2%,人均收入達到6754元,較上年增長5%。

發掘優勢資源,因地制宜推進合作化經營模式。利用荷花池合作社位於千泉湖濕地與蘑菇湖濕地的交匯地及富硒黑炭土資源區的特點,發展以荷花種植、荷花鮮花、荷葉、蓮子、蓮藕銷售;漁業養殖;休閑垂釣;生態旅遊;農家餐飲;體驗式採摘農業等為一體的經營模式成立荷花池合作社。

充分發揮富硒資源,推動智慧農業的發展。康仁農業發展富硒產業,結合“公司+農戶”的經營模式在烏蘭烏蘇鎮建立富硒食品基地。完善騰龍灣水產養殖合作社,推進休閑漁家樂休閑農業。開展虹鱒商品魚養殖和繁殖技術應用,開發養殖中華鱘等稀有冷水魚品種,帶動整村推進採摘、觀光、農家樂等旅遊農業,實現養殖高端魚種。

轉變農業發展方式,加大土地入股合作社建設。完成黑土地合作社2600畝機采棉、通力源合作社2500畝、康順合作社2100畝的土地入股運行分紅,棉花機采實現新突破。大力發展規模化肉牛養殖基地建設,建立清真肉牛生產產業鏈。以初蘭香肉牛養殖專業合作社為引領,形成“合作社示範+農戶飼養+合作社加工+合作社統一銷售”的產業化發展模式。截至目前,全鎮擁有各類專業合作社62個,農產品品牌15個。