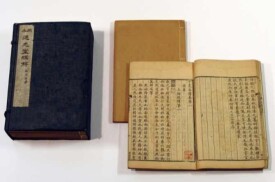

通志堂經解

闡釋儒家經義的大型叢書

通志堂經解

然而乾隆皇帝對這部書署名“納蘭成德校訂”卻存有異議,乾隆五十年五月二十九日他頒布上喻曰:

朕閱成德所作序文,系康熙十二年,計其時成德年方幼穉,何以即能淹通經術?向時即聞徐乾學有代成德刊刻《通志堂經解》之事,茲令軍機大臣詳查成德出身本末,乃知成德於康熙十一年(公元1672年)壬子科中式舉人,十二年癸丑科中式進士,年甫十六歲。徐乾學系壬子科順天鄉試副考官,成德由其取中。父明珠在康熙年間,柄用有年,勢焰熏灼,招致一時名流,如徐乾學等互相交結,植黨營私。是以伊子成德年未弱冠,即夤緣得取科名,自由關節,乃刊刻《通志堂經解》,以見其學問淵博。古稱皓首窮經,雖在通儒,非義理精熟畢生講貫者,尚不能覃心闡揚,發明先儒之精蘊。而成德以幼年薄植,即能廣收博採,集經學之大成,有是理乎?

但軍機大臣的詳查多有不實,事實上納蘭成德生於順治十一年,中康熙十一年壬子科舉人,時年十八歲;明年參加康熙十二年癸丑科會試,時年十九歲。越三年廷對成進士已在康熙十五年丙辰,時年二十二歲,病故於康熙二十四年乙丑五月三十日,終年三十一歲。當時,調查納蘭成德的行年並不難,有《八旗氏族通譜》可查,有納蘭成德《墓誌銘》、《神道碑》可考。而調查出的結果與事實如此不符,使人不得不懷疑軍機大臣所為,是迎合乾隆皇帝的意圖。

由於納蘭成德的父親明珠曾結黨營私、弟弟揆敘曾捲入皇子爭奪儲位鬥爭中、女婿年羹堯又因犯下重逆之罪被雍正帝處死等原因,乾隆帝一向對納蘭家族懷有成見。他否定納蘭成德《經解》的校訂權,有其個人成見作祟。這樣的異議難以使人信服,葉德輝在《書林清話》中就說:“然則《通志堂經解》一書,或不盡為徐氏代刻之,百年公論,後世自有知者。”筆者查考了納蘭成德、徐乾學、朱彝尊等人的著述,審其情實,納蘭成德應是輯刻《通志堂經解》的倡始者、資助者、和參與者。

武英殿

納蘭成德的父親明珠是當朝宰輔,貨賄山積,日進斗金,有著雄厚的經濟實力。納蘭成德經常從家裡拿出重金來,幫助一些侘傺困郁的漢族士子脫危解難。輯編《通志堂經解》時,他又一次主動請求“捐資”,據說當時“畀徐健庵尚書費資四十萬金”。這筆錢除了用於置辦紙、墨、和刻印工具外,主要用來組織刻工隊伍。《通志堂經解》原版版心下端鐫有刻工姓名,粗略統計一下約有二百餘人,單憑徐乾學當時的力量,是難以組織起如此規模的刻工隊伍,只有納蘭成德父親明珠才有此能量。而且這些刻工,都是名手。據專家鑒定,《通志堂經解》為清初軟體字寫刻本,所書字體優美端秀,所用紙墨瑩潔光潤,頗有宋槧遺韻。這種字體,非歐非顏,非柳非趙,當時稱為“館閣體”,非精工良匠難以刻成,清初武英殿刻本(俗稱殿本)用的就是這種字體,筆者由此懷疑《經解》的刊刻與時任武英殿大學士的明珠有直接關係。據王士禛《分甘余話》卷四記載“崑山徐氏刻《經解》,多秘本,彷彿宋槧本,卷帙亦多,聞其版亦收貯內府。”《經解》倘若為徐乾學組織刻工刊刻,刻板應收貯在“傳是樓”(徐乾學的藏書樓),何以竟在內府出現?這說明《通志堂經解》的刊刻動用了武英殿刻工。《經解》完工後,刻板被這批刻工帶到內府。《經解》的刊刻明裡是徐乾學主持,暗裡實由明珠在操縱。

納蘭成德參與部分《經解》書的校訂,這是不可否認的事實。證之於他的好友朱彝尊的著述。朱彝尊也是輯刻《經解》的參與者,他曾向納蘭成德提供了“曝書亭”所藏“經解”書,如吳澄《今文尚書纂言》,據莫友芝《宋元舊本書經眼錄》卷二載:“曝書亭舊藏明嘉慶己酉顧應祥刊本,通志堂即依此付雕。”卷首有朱彝尊題識云:

是書購之海鹽鄭氏,簡端所書猶是端簡公手跡也。會通志堂刻《經苑》,以此畀之。既而索還存之笥。壬申歲歸田,檢櫝中藏本,半已散失,幸此書僅存。又七年,曝書於亭南,因識。竹垞七十一翁。

朱彝尊還為部分《經解》寫了序言,如《周易易海撮要序》、《易璇璣序》、《涪陵崔氏春秋本例序》、《雪山王氏詩總聞序》等,均出自朱彝尊之手。但在“通志堂”諸書初刊時,這些序跋卻“刻在成德名下”,惟有《劉公是春秋權衡序》后還署有“康熙甲寅十月後學秀水朱彝尊序”的落款。作為參與者,朱彝尊對《經解》成書情況了解的最清楚,儘管他對徐乾學將自己寫的序跋刻在成德名下的做法很有意見,(他曾把這事透露給理學家陸隴其,陸隴其在日記中添油加醋,一筆抹殺納蘭成德輯編《經解》的功績),但他還是實事求是地對待納蘭成德在輯編《經解》中的貢獻。他在康熙四十四年編成的《經義考》中,就著錄了納蘭成德寫的部分《經解序》,如《石澗俞氏大易集說序》(見《經義考》卷四十)、《王魯齋詩疑序》(見《經義考》一百十)、《書張文潛詩說后》(見《經義考》卷一百四)、《東岩周禮訂義序》(見《經義考》卷一百二十四)等,在這些序文開頭,均醒目的標出:“成德曰”云云,這就肯定了納蘭成德也參與了對部分經解書的修訂。尤其值得一提的是,收入到《經解》中的納蘭成德自編書《合訂大易集義粹言序》和《禮記陳氏集說補正》,在編著權問題上存有更大的爭議。而朱彝尊在不僅在《經義考》卷六十八著錄了納蘭成德《大易集義粹言序》全文,而且自己也寫了一篇《合訂大易集義粹言序》,收在《曝書亭集》卷三四。朱彝尊在《序》里敘述了《大易集義粹言》成書經過,幫我們廓清了爭議的迷霧。他說:

吾友納蘭侍衛容若,以韶年登甲科,未與館選,有感消息盈虛之理,讀《易》淥水亭中,聚《易》義百家插架。於溫陵曾氏種《粹言》、隆山陳氏友文《集傳》精義一十八家之說有取焉,合而訂之,成八十卷。擇焉精,語焉詳,庶幾哉有大醇而無小疵也乎。刑部尚書崑山徐公嘉其志,許鏤版,布諸通都大邑,用示學者。

所謂“消息盈虛之理”,指的是論述事物的盛衰變化或行為的出入進退。《易·豐》有“日中則昃,月盈則食;天地盈虛,與時消息。”等句,它辨證的啟示著讀者:人在吉順時,常常會因此而得意忘形以至於招致災難;反之,人在困逆時,又往往會因警惕自守而帶來吉順。納蘭性德十九歲參加會試,適患寒疾,未與廷對,心情當然不會好受,曾寫下“紫陌無游非隔面,玉階有夢鎮愁眉”的詩句。但他很快調整好心態,因為他從《易經》中感悟“消息盈虛之理”,故得而不喜,失而不憂。潛心向學,刻苦研讀。由此他對《周易》發生了興趣,在廣泛收集《易》義的基礎上,取宋陳隆山《大易集義》六十四卷、曾種《大易粹言》七十卷合而訂之,刪去二書之重複,補陳書之《繫辭》以下,且於陳書所集之二十家中,刪八家而補六家,間以“臆見考其原委,定其體例”,編成此書。其書“理”、“數”兼陳,不主一家之說。宋儒微義,略備於此。與朱彝尊《序》表述一致,納蘭性德在《大易集義粹言序》中亦說:“書成,請正於座主徐先生,先生曰:‘善’。命梓之,附諸《經解》之末。”已經很請楚地說明了《大易集義粹言》成書的前因後果,《大易集義粹言》全書雖有八十卷,但編多著少,依納蘭性德的才華完全可以勝任,書成后,納蘭性德才出示給徐乾學,得到他的稱讚,並作出收入到《經解》中的決定。可是偏偏有人在納蘭性德去世以後,生造出此書稿本是出自陸元輔的傳言。許多人懷疑納蘭成德年少博植,非窮經皓首之通儒,難能成就此書,也就接受了這個傳言。朱彝尊也聞知此言,所以他在《合訂大易集義粹言序》中特舉了魏晉時期少年奇才玄學家王弼的例子:

昔王輔嗣(弼)注《易》,每取舊解所悟者,多深斥陰陽、災異、小數、曲學,專明人事。論者謂其獨冠古今,出荀、劉、馬、鄭之上。顧官止尚書郎,年僅二十四而夭,說經者恆惜之。容若清才逸辨,兼工風騷、樂府、書法。即其會粹二書,不專言理,變占象數並收,補《大傳》訓注之闋,雖老儒亦遜焉。豈意短命而終,讀其書,不禁蘭摧而蕙嘆也。

王弼少年即享高名,好談儒道,辭才逸辯,與何晏、夏侯玄等同開玄學風氣,競事清談。其注《易》偏重哲理,掃除漢代經學煩瑣之風。著作有《周易注》、《周易略例》、《老子注》、《老子指略》等。歷史上已有少年才子獨冠古今的先例,納蘭性德薈萃二書成巨帙也就不奇怪了。朱彝尊以王弼比擬成德,是對納蘭成德編著權的辯解與肯定。

收入到《經解》中的納蘭成德另一自編書《禮記陳氏集說補正》三十八卷,有人說亦為陸元輔著,“徐氏(乾學)以三百金買之,刻在成德名下。”而在朱彝尊《經義考》卷一百四十六,不僅著錄為“納蘭氏成德著”,還引用了納蘭成德另一好友嚴繩孫對此書的評價:

《禮記》不以衛氏《集說》頒諸學宮,而專用陳氏《集說》取士,此苟且之圖也。容若為補正之,習《禮》者試一取證,非小補矣。

由此合證,《禮記陳氏集說補正》的編著權也應歸到納蘭成德名下。

當然,納蘭成德在編校《經解》過程中,得到了徐乾學、朱彝尊、嚴繩孫、顧湄、陸元輔的悉心指導和大量幫助。他寫的《經解序》有許多是在師友們講授指點下完成的。納蘭成德也不否認這一點,他在《經解總序》已經說明這部書是“與同志雕版行世”而成的。也就在這個時候,成德將其藏書室“花間草堂”改葺為“通志堂”,又冠為《經解》之名。所謂“通志”者, “志趣相通”也。即有徐乾學在《經解序》中所說的“同志群相助成”和納蘭成德在《經解序》中所說的“與同志雕版行世”之義。

綜上所說,納蘭成德是輯編《經解》的倡始者、資助者、參與者,並非坐享其成,假人代刻,而是但任著主編的角色。署《通志堂經解》為“納蘭成德校訂”未嘗不可。

_______________

註釋:

中國第一歷史檔案館.《纂修四庫全書檔案》[M] .上海古籍出版社,1997.7

葉德暉.《書林清話》[M].中華書局,1957.1

納蘭成德.《通志堂集》[M].上海古籍出版社,1979.2

徐乾學.《儋園集》(《四庫全書存目叢書》版)[M].齊魯書社,1997.1

鄒弢.《三借廬筆談》卷十一(《筆記小說大觀》本)[M]. 江蘇廣陵古籍刻印出版社, 1983

王桂平.《家刻本》[M] .江蘇古籍出版社, 2002.12

趙秀亭.《納蘭性德著作考》[J].《滿族研究》,1991年第2期

陸隴其.《三魚堂日記》(《叢書集成初編》本)[M].中華書局,1985

周中孚《鄭堂讀書記》卷十著錄《春秋權衡》十七卷(《通志堂經解》本)云:“納喇容若得宋四明史有之本重刊,朱竹垞彜尊因為之序。”

作者:張一民 原文刊於《滿族研究》2005年第3期

書名:《通志堂經解》 出版社:廣陵書社(揚州廣陵古籍刻印社)

上書時間:2011-10-05 開本:16開

裝訂:精裝 類別:國學書籍

紙張:膠版紙 定價:3200.00

| 《 通志堂經解》 | ||||

| 易 | ||||

| 子夏易傳十一卷 | 易數鉤隱圖三卷 遺論九事一卷 宋 劉牧 撰 | 橫渠先生易說三卷 宋 張載 撰 | 易學一卷 宋 王湜 撰 | 紫岩居士易傳十卷 宋 張浚 撰 |

| 漢上易傳十一卷 周易卦圖三卷 周易叢說一卷 宋 朱震 撰 | 周易義海撮要十二卷 宋 李衡 撰 | 周易義海撮要十二卷 宋 李衡 撰 | 易小傳六卷 宋 沈該 撰 | 復齋易說六卷 宋 趙彥肅 撰 |

| 古周易一卷 宋 呂祖謙 等撰 | 童溪王先生易傳三十卷 宋 王宗傳 撰 | 易裨傳一卷 外篇一卷 宋 林至 撰 | 易圖說三卷 宋 吳仁傑 撰 | 易學啟蒙通釋二卷 圖一卷 宋 胡方平 撰 |

| 周易玩辭十六卷 宋 項安世 撰 | 東谷鄭先生易翼傳二卷 宋 鄭汝諧 撰 | 三易備遺十卷 宋 朱元升 撰 | 丙子學易編一卷 宋 李心傳 撰 | 易學啟蒙小傳一卷 古經傳一卷 宋 稅與權 撰 |

| 易學啟蒙小傳一卷 古經傳一卷 宋 稅與權 撰 | 晦庵先生朱文公易說二十三卷 宋 朱鑒 輯 | 大易緝說十卷 元 王申子 撰 | 周易輯聞六卷 易雅一卷 筮宗一卷 宋 趙汝梅 撰 | 周易傳義附錄十四卷 首一卷 宋 董楷 撰 |

| 學易記九卷 首一卷 元 李簡 撰 | 讀易私言一卷 元 許衡 撰 | 俞氏易集說十三卷 宋 俞琰 撰 | 周易本義附錄纂注十五卷 元 胡一桂 撰 | 周易發明啟蒙翼傳三卷 外篇一卷 元 胡一桂 撰 |

| 周易本義通釋十二卷 輯錄雲峰文集易義一卷 元 胡炳文 撰 | 易纂言十二卷 首一卷 元 吳澄 撰 | 周易本義集成十二卷 首一卷 元 熊良輔 撰 | 周易經傳集程朱解附錄纂注十四卷 首一卷 附一卷 〓周易會通 元 董真卿 撰 | 易圖通變五卷 元 雷思齊 撰 |

| 易象圖說內篇三卷 外篇三卷 元 張理 撰 | 大易象數鉤深圖三卷 元 張理 撰 | 周易參義十二卷 元 梁寅 撰 | 合訂刪補大易集義粹言八十卷 清納蘭性德 撰 | |

| 書 | ||||

| 書古文訓十六卷 宋 薛季宣 撰 | 三山拙齋林先生尚書全解四十卷 宋 林之奇 撰 | 程尚書禹貢論二卷 后論一卷 山川地理圖二卷 宋 程大昌 撰 | 尚書說七卷 宋 黃度 撰 | 增修東萊書說三十五卷 首一卷 宋 呂祖謙 撰 宋 時瀾 修定 |

| 書疑九卷 宋 王柏 撰 | 書集傳或問二卷 宋 陳大猷 撰 | 杏溪傅氏禹貢集解二卷 宋 傅寅 撰 | 尚書詳解十三卷 宋 胡士行 撰 | 尚書表注二卷 宋 金履祥 撰 |

| 尚書纂傳四十六卷 元 王天與 撰 | 書蔡氏傳輯錄纂注六卷 首一卷 元 董鼎 撰 | 書纂言四卷 元 吳澄 撰 | 書蔡氏傳旁通六卷 元 陳師凱 撰 | 尚書句解十三卷 元 朱祖義 撰 |

| 書集傳纂疏六卷 首一卷 元 陳櫟 撰 | 尚書通考十卷 元 黃鎮成 撰 | 王耕野先生讀書管見二卷 元 王充耘 撰 | 定正洪範集說一卷 首一卷 元 胡一中 撰 | |

| 詩 | ||||

| 毛詩指說一卷 唐 成伯〓 撰 | 詩本義十五卷 鄭氏詩譜補亡一卷 宋 歐陽修 撰 | 毛詩集解四十二卷 首一卷 宋 李樗 講義 宋 黃櫄 講義 宋 呂祖謙 釋音 | 毛詩名物解二十卷 宋 蔡卞 撰 | 詩說一卷 宋 張耒 撰 |

| 詩疑二卷 宋 王柏 撰 | 詩傳遺說六卷 宋 朱鑒 撰 | 逸齋詩補傳三十卷 篇目一卷 宋 范處義 撰 | 詩集傳名物鈔八卷 元 許謙 撰 | 詩經疑問七卷 附編一卷 元 朱倬 撰 宋 趙惪撰附編 |

| 詩解頤四卷 明 朱善 撰 | ||||

| 春秋 | ||||

| 春秋尊王發微十二卷 附錄一卷 宋 孫復 撰 | 春秋皇綱論五卷 宋 王暫 撰 | 春秋劉氏傳十五卷 宋 劉敞 撰 | 春秋權衡十七卷 宋 劉敞 撰 | 劉氏春秋意林二卷 宋 劉敞 撰 |

| 春秋年表一卷 闕名 撰 | 春秋名號歸一圖二卷 后蜀 馮繼先 撰 | 龍學孫公春秋經解十五卷 宋 孫覺 撰 | 春秋臣傳三十卷 宋 王當 撰 | 西疇居士春秋本例二十卷 宋 崔子方 撰 |

| 木訥先生春秋經筌十六卷 宋 趙鵬飛 撰 | 石林先生春秋傳二十卷 宋 葉夢得 撰 | 止齋先生春秋後傳十二卷 宋 陳傅良 撰 | 春秋集解三十卷 宋 呂祖謙 撰 | 左氏傳說二十卷 宋 呂祖謙 撰 |

| 春秋左氏傳事類始末五卷 附錄一卷 宋 章沖 撰 | 春秋提綱十卷 宋 陳則通 撰 | 春秋王霸列國世紀編三卷 宋 李琪 撰 | 春秋通說十三卷 宋 黃仲炎 撰 | 春秋集注十一卷 綱領一卷 宋 張洽 撰 |

| 春秋或問二十卷 宋 呂大圭 撰 | 春秋五論一卷 宋 呂大圭 撰 | 則堂先生春秋集傳詳說三十卷 綱領一卷 宋 家鉉翁 撰 | 春秋類對賦一卷 宋 徐晉卿 撰 | 春秋諸國統紀六卷 元 齊履謙 撰 |

| 春秋本義三十卷 首一卷 元 程端學 撰 | 春秋或問十卷 元 程端學 撰 | 春秋集傳十五卷 元 趙汸 撰 明 倪尚誼 校定 | 春秋屬辭十五卷 元 趙汸 撰 | 春秋師說三卷 附錄二卷 元 趙汸 撰 |

| 春秋左氏傳補註十卷 元 趙汸 撰 | 春秋諸傳會通二十四卷 首一卷 元 李廉 撰 | 春秋集傳釋義大成十二卷 首一卷 元 俞皋 撰 | 清全齋讀春秋編十二卷 元 陳深 撰 | 春秋春王正月考一卷 辨疑一卷 明 張以寧 撰 |

| 三禮 | ||||

| 東岩周禮訂義八十卷 首一卷 宋 王與之 撰 | 新定三禮圖二十卷 宋 聶崇義 集注 | 鬳齋考工記解二卷 宋 林希逸 撰 | 儀禮圖十七卷 旁通圖一卷 附儀禮本經十七卷 宋 楊復 撰 | 禮記集說一百六十卷 宋 衛〓 撰 |

| 禮經會元四卷 宋 葉時 撰 | 太平經國之書十一卷 首一卷 宋 鄭伯謙 撰 | 夏小正戴氏傳四卷 宋 傅崧卿 注 | 儀禮集說十七卷 元 敖繼公 撰 | 儀禮逸經傳一卷 元 吳澄 撰 |

| 經禮補逸九卷 附錄一卷 元 汪克寬 撰 | 禮記陳氏集說補正三十八卷 清 納蘭性德 撰 | |||

| 孝經 | ||||

| 孝經註解一卷 唐 玄宗明皇帝 御注 宋 司馬光 指解 宋 范祖禹 說 | 孝經大義一卷 元 董鼎 撰 | 孝經一卷 元 吳澄 校定 | 晦庵先生所定古文孝經句解一卷 元 朱申 撰 | 論語 |

| 南軒先生論語解十卷 宋 張栻 撰 | 論語集說十卷 宋 蔡節 撰 | |||

| 孟子 | ||||

| 南軒先生孟子說七卷 宋 張栻 撰 | 孟子集注集疏十四卷 宋 蔡模 撰 | 孟子音義二卷 宋 孫奭 撰 | ||

| 四書 | ||||

| 大學纂疏一卷 中庸纂疏一卷 論語纂疏十卷 孟子纂疏十四卷 宋 趙順孫 撰 | 大學集編一卷 中庸集編一卷 論語集編十卷 孟子集編十四卷 宋 真德秀 撰 | 大學通一卷 中庸通一卷 論語通十卷 孟子通十四卷 元 胡炳文 撰 | 大學章句或問通證一卷 中庸章句或問通證一卷 論語集注通證二卷 孟子集注通證二卷 元 張存中 撰 | 大學章句纂箋一卷 大學或問纂箋一卷 中庸章句纂箋一卷 中庸或問纂箋一卷 論語集注纂箋十卷 孟子集注纂箋十四卷 元 詹道 |

| 傳 撰 | ||||

| 四書通旨六卷 元 朱公遷 撰 | 四書辨疑十五卷 元 陳天祥 撰 | 大學集說啟蒙一卷 中庸集說啟蒙一卷 元 景星 撰 | ||

| 總經解 | ||||

| 經典釋文三十卷 唐 陸德明 撰 | 公是先生七經小傳三卷 宋 劉敞 撰 | 六經奧論六卷 首一卷 宋 鄭樵 撰 | 六經正誤六卷 宋 毛居正 撰 | 熊先生經說七卷 元 熊朋來 撰 |

| 十一經問對五卷 元 何異孫 撰 | 五經蠡測六卷 明 蔣悌生 撰 | |||