共找到2條詞條名為葉德輝的結果 展開

- 前清御史著名的藏書家及出版家

- 桂林電子科技大學設計系教師

葉德輝

前清御史著名的藏書家及出版家

葉德輝(1864--1927年),字奐彬,號直山,別號郋園,清湖南湘潭人,祖籍蘇州吳縣洞庭東山。

光緒十八年(1892)進士,與張元濟、李希聖為同年,三人均分部主事,葉德輝到吏部不久便辭官歸湘里居,並以提倡經學自任。

1927年,逝世。

《書林清話》

17歲就讀嶽麓書院,1885年(光緒十一年)中舉人,7年後再中進士,授吏部主事,不久就以乞養為名,請長假返鄉居住。葉德輝精於版本目錄學,返長沙后編纂了《觀古堂書目叢刻》,撰寫了系統的書史《書林清話》,刻印了《古今夏時表》,校刊了《元朝秘史》,由於他學術成就顯著,所以在湖南士人中名聲漸高。但葉德輝的政治思想比較保守,於維新運動中反對變法,輯錄《翼教叢編》護衛綱常倫理;辛亥革命時避往南嶽僧寺。

1915年任省教育會長,發起成立經學會,編寫《經學通訪》講義;袁世凱復辟稱帝時,他組織籌安會湖南分會,贊成復辟君主制。

1927年4月被湖南農工商學各界團體召開大會處死。

1880年(光緒六年)就讀於長沙嶽麓書院。

1885年中舉人。

1910年湖南發生水災,他屯積穀物居奇,激起長沙搶米風潮,被清廷革去功名。

1915袁世凱復辟帝制,他在湖南發起成立籌安分會,任會長。

1927年因破壞北伐和工農運動,被農民所殺。

生平長於經學,尤精通目錄版本,所著及校刻書達百數十種。著有《書林清話》《六書古微》等,彙編校刻有《郋園叢書》《觀古堂匯刻書》《雙梅景闇叢書》等。

治我國版本目錄學乃至中國文化史學者,恐怕無人不曉葉德輝的《書林清話》,這是一部在近代學術史上與葉昌熾《藏書紀事詩》并行的書林名著。

葉家先世為江蘇吳縣人,到其祖父葉世業因避兵亂才於道光末年移居湖南,故葉德輝好自稱為吳人,還曾主持修纂過《吳中葉氏族譜》。葉家原先略有藏書,葉德輝自己則是在光緒十二年入京會時,每天到琉璃廠、隆福寺書肆訪書而開始了他的藏書生涯。以後無論鄉居湖南還是遊覽京師亦或滯留吳中,他都隨時留心收羅。光緒年間湘潭藏書大家袁芳瑛卧雪廬書散出,精品多為李盛鐸所得,葉德輝在財力和權勢上都無法和李盛鐸抗爭,但收拾殘零,所獲亦十分可觀。以後,葉德輝又在北京購得商丘宋氏緯蕭草堂和曲阜孔氏紅櫚書屋舊藏二十箱,至辛亥革命之年,葉氏觀古堂藏書已達四千餘部、二十萬卷之多。以後又有所續藏,葉德輝之子葉啟倬《觀古堂藏書目錄跋》曾描述說:“家君每歲歸來,必有新刻舊本書多櫥,充斥廊廡間,檢之彌月不能罄,生平好書之癖,雖流顛沛固不易其常度也。”

治學以經學、小學為主,故觀古堂所藏頗多此二類之書,尤以清人的經義著述為多;又因為葉氏很欣賞陳文述、舒位所撰《乾嘉詩壇點將錄》一書,並有意繼起彙輯《乾嘉詩壇點將錄詩徵》,故又特別注意搜集乾嘉的詩文集,先後收得一百多家,一一為之撰寫提要,記述作者生平事迹、詩源派別源流等。葉德輝藏書不佞宋,所以他十分推崇張之洞《書目答問》以清刻為主、不列宋元舊刻的做法,在其名著《書林清話》中也一再批評藏書家們“薄今愛古”的偏弊,他自己的藏書甚至以咸豐二年桂馥所刻的《說文解字義證》為鎮庫之寶,就此可知葉氏的基本藏書觀。但觀古堂亦藏有一些古本,如宋刻《韋蘇州集》《南獄總勝集》等。用葉德輝自己的話說:“宋元本雖不多見,亦時有一臠之嘗。”

葉德輝的藏書目錄有《觀古堂藏書目錄》四卷,是目初編於光緒二十七八年間(1901-1902),辛亥革命時避亂縣南朱亭鄉中,重編此目,以後陸續修訂,一九一五年刻於觀古堂。葉德輝又有《郋園讀書志》十六卷,是為葉氏的題跋匯錄,一九二八年上海澹園刊,其中第十一至十四卷為《乾嘉詩壇點將錄徵目》。

葉德輝也是清末的大刻書家,曾刻有《觀古堂匯刻書》、《觀古堂所刊書》、《麗樓叢書》、《雙梅景闇叢書》、《觀古堂書目叢刻》等。葉德輝曾將家藏宋版《南嶽總勝集》影摹刊行,據說達到惟妙惟肖的程度,甚至連精於版本的楊守敬也誤以為真宋本而不惜高價購置。一九三五年,葉氏後人就其生前所刊、所著書版片尚存者,彙輯成《郋園全書》一二九種、二百冊,以"中國古書刊印社"名義刊行。

葉德輝的著述以《書林清話》影響最大。當時,葉德輝有感於葉昌熾的《藏書紀事詩》以藏書家軼事為主,而無歷代版刻及校勘故實,乃別闢蹊徑,成《書林清話》十卷,以後又撰成《書林餘話》二卷,一九五七年古籍出版社出版有合印本,又有一九八七年中華書局影印本。

家藏圖書4000餘部,逾10萬卷,重本、別本倍於四庫,明刻善本、名人抄校本如《道德經》《六書索引》《館閣錄》《三家詩補遺稿》《辛稼軒詞》等亦極珍貴。有藏書樓為“觀古堂”、“郋園”、“麗樓”等,與傅增湘有“北傅南葉”之稱。晚年,整個藏書除少部分流散外,大部分被其後人葉啟倬,葉啟慕售與日本人,這是我國典籍自皕宋樓后又一次大規模外流,現國內僅零星藏有觀古堂舊物數十種而已。只有30餘部現藏於湖南圖書館。均稱善本。藏金石處曰“周情孔思室”,藏泉處曰“歸貨齋”,著書處曰“觀古堂”,藏書印有“長沙葉氏郋園藏書處曰麗樓”、“觀古堂藏”、“吏部司封員外郎”、“吏部司封”、“煥彬”、“葉德輝鑒藏善本古籍”、“郋園”、“歸貨齋”、“葉氏麗樓藏書”、“麗樓珍藏”、“直山所見書畫”等20餘枚。

周作人在其《飯後隨筆》中談到葉德輝,說葉為皇帝選秀女,皮包不住膽,捷足先登,所辱秀女後來當了農會幹部,葉自然不免一死。丘良任編《竹枝紀事詩》中長沙竹枝詩云:“施施兩個丘中有”,典出《詩經·王風·丘中有麻》,譏笑葉德輝和王先謙是麻子,反映了當年在長沙搶米風潮中葉、王兩人囤積居奇,為富不仁的事實。周劭《黃昏小品·雪夜閉門讀禁書》提到葉德輝編有一本小書,每逢家宴,贈賓客人手一冊,內容驚世駭俗,可惜周劭語焉不詳;又說其書可能對荷蘭漢學家高羅佩寫作《中國古代房內考》大有補益,似乎是指葉德輝從日本永觀年間(982~984)丹波康賴氏編《醫心方》一書中輯錄的中國古代房中經典四種:《素女經》《素女方》《玉房秘訣》和《洞玄子》。這四種書後來成為《雙梅影庵叢書》的一部分。以上所引,一鱗半爪,難免有隔靴搔癢之感。不過,有一本書很難得,是對葉德輝最有發言權的人寫的,這就是楊鈞及其文集《草堂之靈》。楊鈞(1881-1940),湖南湘潭人,其兄楊度為中國近代政壇的風雲人物,兄弟倆同受業於湖南碩學王湘綺。從書中可以看出,葉德輝與楊鈞過從甚密。葉對人說楊“能自成門戶,起衰之功,可比韓愈”,推崇如此。可楊鈞並不領情,說葉性格“至乖僻,不近人情”,“驕慢”等。

談到葉的書藏,楊鈞稱葉為湖南第一藏書家,版本之考究為湘冠,如葉曾藏有宋膠泥本《韋蘇州集》(實為明活字本)、宋朱熹同榜題名錄等。伴隨著湘軍中興,晚清湖南成了中國傳統文化的一方重鎮,桐城派自皖至湘,似乎也形成了一支文化上的中興“湘軍”。在這種人文傳統里,葉德輝躋身湖南第一藏書家,自有其不同凡響之處。皕宋樓被日本人廉價收購,江南典籍為之一空,此為我國書壇的一頁痛史。原清華大學教授袁同禮《清代私家藏書概略》將葉德輝列於清代最後一輩藏書家,並寄希望曰:“吾人為文獻計,甚望其能長守故都也。”這最後的希望也將成為浩嘆。楊鈞寫道:“(葉)身死之後,以其宅為圖書館,后發還,然所損失,則無人理會。”

論學方面,楊鈞對葉的批評可謂不遺餘力。葉母去世,楊誄曰:“佳兒誠博學,但與我門庭各異,只談風月不談文。”葉德輝的《書林清話》是一本專言古籍版本的書,宋雕元刻,如數家珍。楊鈞從小的方面補葉所未見,從大的方面抓住葉論措辭不嚴謹的毛病,幾乎將其一生安身立命的學識完全推翻,並斷言“專言版本者無功於學問”。對葉的《經學通詁》也說:“幸無人讀,否則亦可貽誤後生。”葉德輝的兒子似乎比皕宋樓的後代強,還算是肯堂肯構,然則人力終不敵氣運。他對父輩之爭總結道:“吾父著書,與白心(楊鈞號)大異。吾父僅集前人之說,而不辯論是非。白心己見太深,砉然獨斷。”也許是一個不恰當的比喻,如同莊子和惠施的往複辯駁,沒有了葉德輝,楊鈞也許會感到寂寞吧。

說楊鈞的《草堂之靈》難得,從一細微處可得到證明。比起那些隔靴搔癢的傳聞,楊鈞在書中準確記錄了葉德輝的忌辰:舊曆一九二七年三月十日申刻。葉德輝之死本不足為道,可是不久遙遠的北方傳來大學者王國維自沉昆明湖的消息,王國維自殺成了中國文化史上的一道謎語。一時議論紛紜。陳寅恪在1953年12月1日《對科學院的答覆》中寫道:“王國維之死,不關與羅振玉之恩怨(周作人取此說),不關滿清之滅亡”。李清照《鳳凰台上憶吹簫》詞曰:“新來瘦,非干病酒,不是悲秋”,錢鍾書在《管錐編》中拈出了這一句式,謂“兩非逼一是”。另有一說,即王自殺,因葉被殺。這不是空穴來風。楊鈞當天也被農會抓去審問,他事後寫道:“彼時之餘不僅不能救葉,且不能自救,更不能如王國維之自殺。”這句話象一條無形的線將三個人的命運拴在了一起。這只是楊鈞的一家之辭。還是一代史家陳寅恪破人我之執,得歷史理性之“魚”,在挽王國維的碑文里發出振聵欲聾的聲音:“凡一種文化值衰落之時,為此文化所化之人,必感痛苦,其表現此文化之程序愈宏則其所受苦痛亦愈甚。”這句話也成了陳寅恪自己一生的寫照。

葉德輝、不論如何評說,此人至少總是個版本目錄學家、藏書家、刻書家。但多年來此人似已被遺忘。據說1957年古籍出版社重印過他的《書林清話》。大概和那陣“早春天氣”有關。魯迅早年鉤稽古籍不止一次提到葉氏刻藏。《魯迅全集》(1981年版)有四條簡要註釋。兩條說他是湘潭人,兩條說是長沙人,都不錯。時下又有葉氏輯刻《雙梅影闇叢書》面市。影印本、排印本合成一厚冊、自右向左直行讀過去又自左向右橫行讀回來,立足現代而發思古幽情,市場操作與文化意趣兼備,妙!由影印摹想原刻,謂之精審,不為過當。葉氏自號郋園。郋,許慎故里,可見其自視志向。這麼一位人物,名聲事業、幾至不傳,大概和他的死有關。

《雙梅影闇叢書》。荷蘭漢學家高羅佩《中國古代房內考》(上海人民出版社,李零、郭曉惠等譯),相當長篇幅引述《叢書》所收“房中書”五種(《素女經》《素女方》《玉房秘訣》《玉房指要》《洞玄子》)。在簡述葉氏搜求輯佚校勘經過後指出:“葉德輝的書證明,他是一個博學嚴謹的學者。這亦可從他對這五種書的處理方式得到證實。”順便談及他的死,說《叢書》的刊印,“他因此大大觸怒了當時的舊派文人,使自己的學者聲名掃地以盡。他是那樣不幸;甚至慘遭匪徒殺害也未能引起任何同情”。“同情”與否,繫於觀點、立場,不可一概而論。“掃地以盡”,也許說得過於嚴重。“匪徒殺害”,則大大有悖於吾人之觀念,難以認同,務必澄清。所以,譯者於此恪守國情民意特特加註:“葉氏是1927年被長沙地區的革命群眾作為‘反革命’而處決”。看來還是太簡單。新時期小青年不明究竟,可能誤生歧義;以為因這麼一部《叢書》而成了被處決的“反革命”,太離譜了。

革命群眾“和尚打傘”而處決“反革命”。不過如探囊取物耳。陳年舊事,宜粗不宜細,似可單說這個葉德輝,固然滿肚子學問,但其一貫表現,的確夠嗆。按其生平,似乎是專業逆歷史潮流而動的“反動派”:戊戌變法,他攻擊梁啟超創辦的湖南時務學堂;著書立說,批駁康有為。湘人唐才常在鄂起兵反清失敗,他竟至編述《覺迷要錄》,以為“康梁逆案之定讞”。辛亥,湖南獨立,唐的兒子唐蟒任湖南都督府軍政部長,懷疑唐之被害與葉德輝有關,將葉逮捕,旋獲釋。以後,他又擁戴袁世凱稱帝,成立“籌安會”湖南分會井自任會長,請願“勸進”。其實,這位帝制迷,晚清末季,已吃過“帝”的苦頭。

1910年他趁湖南水災,積穀萬石,引起災民搶米風潮。此時的大清自身朝夕不保,為平民憤,將這位“進士”公“削藉”。功名、面子、統統丟光。次年,其“精神家園”大清皇朝於焉頹圮。一日無君、惶惶如喪家之犬,“終極關懷”便到了袁大頭頭上。此等花崗岩腦袋,在革命大潮迭起迭落的1927年碰個粉碎,時也,運也,命也。況乎此公又是自己“跳了出來”,正所謂“在劫難逃”,罪有應得。

說起葉德輝被“處決”直接原因,歷史風霜,文士戾氣,均富韻昧。是時也,“一切權力歸農會”,葉德輝還是當他的長沙總商會會長。大概韜晦為計,“表現”尚可。不知逢何盛典,“農會”請這位大名士寫副對聯。也許鬼使神差,多半“氣候”促成,骨鯁在喉久矣,今日一吐為快,葉進士大筆一揮,寫下:“農運方興稻粱菽麥黍稷一班雜種,會場擴大馬牛羊雞犬彘六畜滿堂。”橫額是:“斌尖卡傀”(長沙方言)。意為不文不武,不小不大,不上不下,非人非鬼。此言聞於湖南文藝出版社朱正老師,朱老言華,評曰:“自己找死!”的當之至,也是一幅好“橫批”。葉氏時年63歲;是日也,1927年4月11日。稍為推尋,這日子歷史意味深長,足令後人感慨莫名:冥冥中果有定數耶?

后八年,《郋園全書》由其家人刊行。據聞,《全書》刻版及未刊遺稿存於長沙坡子街葉氏藏書樓“觀古堂”。1938年“文夕”大火,玉石俱焚。大部藏書,則由日人購掠而去,流散彼邦,楊樹達先生有《〈郋園全書〉序》,對葉氏為學,推崇備至。楊先生持學嚴正,不輕易許人。如對其最敬服的孫詒讓、王國維,亦“時有獻疑,未甘阿比”。又如對其自稱“私淑王氏”之念孫、引之父子,“昔校《漢書》《淮南》,於高郵之說,多所糾摘”,的確有“吾愛吾師,更愛真理”氣象。至於下段文字,更可見楊先生學術上堂堂正正,一是一、二是二之風範:“郭君鼎堂神識敏銳,創見獨多,顧其善者高出青雲,次者或下淪九地。此如剽悍之將,性喜陷陣,搴旗斬將,每見奇功,而覆車潰眾,時時不免。蓋建立統系,為業至艱,而語語求通,不為丘蓋,瑕瑜雜見,固其所也。”評郭氏學,切當中肯,人所難道情見乎辭,善意美言,不應誤會而大概終於有所“誤會”。此為題外言。題內言:楊之序葉,也是情見乎辭,易誤會為古之“諛墓”,今之“悼詞”,死後個個“完人”,和前述葉之“反動”種種,似乎難以接軌搭界。這大概是因為葉氏去之尚不甚遠,惡名昭昭,熟知其事尚有存者之故。讀小說《曾國藩》或堂而皇之《曾國藩全集》就不同,很少人知道或知道也並不計較“曾文正公”民間別稱“曾剃頭”。至於“一江春水向東流”的李後主,“瘦金體”的宋徽宗,人們只欣賞好詞好畫好書法,其為腐化墮落反動極的“亡國之君”,與爾汝伊吾何干?這倒並非完全是厚古而薄“近”,主要是他們的惡德罪行,今人並未身受其害,當然沒有切膚之痛,所以頂多作為歷史教洲注意而不念舊惡。但他們創造或傳下來的、以文化形式呈現的“遺產”,卻仍在“現實”中流動著,和今之人一塊“活著”,並以其智慧和美的魅力,顛倒世代眾生。這類遺產有“物質”的,大半是“精神”;即使是“物質”的,也已升華為“精神”的。具體到葉德輝(以及周作人一類人物),綜其平生,終歸應入“懦林傳”。葉氏觀古堂藏書曾達二十餘萬卷,一時有“富甲海內”之譽可證。文人戾氣。自我膨脹,“長沙裏手湘潭票”,以為才足以“兼濟天下”,實則不識大體,螳臂當車逆歷史大潮而反動之,只宜以不自量力、可恨亦復可笑視之。大浪淘沙,塵埃落定。我們似乎能以從容平靜心態,讀楊樹達作於1935年的《郋園全書序》。

楊《序》開篇把葉氏學術文章,置於晚清文“湘軍”勝業大背景中,敘述真人真事,勾勒葉德輝,為之定位。學術大事,鄙陋如我。不識高低,只能照抄:“吾師湘潭葉園先生,早歲登朝,謝榮歸里,杜門卻掃,述作自怡,於時長沙耆宿有湘陰郭侍郎玉池先生、湘潭王孝廉湘綺先生、長沙王祭酒葵園先生,皆東南物望,壇坫盟主。先生於諸老傾挹有加;宗風各異。就中祭酒谷虛成德.見先生會試闈作,擊節嘆賞,忘其年輩,投謁先施。謂往者視學江南,續儀征阮氏經編。江皖耆彥.經求紛綸,湘士卑卑,懷慚抗手,今得吾子,湘學其有幸乎!暇閱祭酒刊撰《世說》,緣先生一言指謬,索還贈本;隳板重鐫。他如理董班史,甄錄精言,音輯駢詞;多資攻錯。盡言虛受,學林魚水,識者兩歸美焉。”晚清文“湘軍”中,郭嵩燾、王闓運、王先謙當然是領袖人物。比他們年輕二十幾歲的葉德輝屬穎出新秀。尚可補說幾句的是:郭嵩燾、王先謙早年皆曾入曾國藩幕,文武“湘軍”有難解之緣。郭成了著名的晚清外交家,屬睜眼看世界人物。王先謙則是帝制迷。排康粱而擁袁氏,與葉德輝同一戰壕。但他早去十年,如果也活到20年代,結局怕同樣不妙。大概正因他“壽終正寢”早,所以“解脫”也早;80年代他的《漢書補註》和《莊子集解》即先後重印出版。出版說明稱前書“為目前《漢書》之最佳注本”,是“學習研究西漢史的必備之書”:后書“為本世紀以來研究《莊子》者所必讀”;歷史在這裡又顯示出取其大端的寬容和理性一面。楊序“理董班史”數言;誠言之不虛,王先謙《漢書補註》“同時參訂姓氏”名下,赫然寫明“葉德輝字奐彬湖南湘潭人進士官吏部主事”。在歷述葉氏經史藝文諸方成就后,楊先生作如下論定:“嘗謂自來經術,莫盛有清,先生生丁末季;殿彼一朝,大可理初,愧其博洽,淵如西庄,遜其專諧。信學林之偉業,曠代之鴻儒。”持論當否,我未能知。且待治“湘版’書業史、湖湘文化史之大匠學人,勾稽梳理,再為評議。

葉德輝書籍

《遼東詩壇》創刊於1924年10月,主編為日本人田岡正樹(字淮海),月刊,線裝,長三十二開,詩人如陳三立、鄭孝胥、樊增祥、陳寶琛、陳衍、黃節等,學者如王國維、康有為、梁啟超、章太炎等,書畫家如吳昌碩、張大千、齊白石等,以及段祺瑞、吳佩孚、于右任、汪精衛、戴季陶等政要均有詩作揭載。

1925年6月第六號開設《著述紹介》專欄,首篇評介的是葉德輝《說文讀若字考》,作者為日本漢學家松崎鶴雄(1867~1949)。松崎鶴雄1910年往長沙拜葉德輝為師,1920年起任職於滿鐵大連圖書館。

1927年4月在長沙被殺,松崎鶴雄當即撰寫《葉德輝傳略》,發表在《遼東詩壇》第二十三號(1927年5月)上,第二十四號還刊登了《葉郋園歿后之消息》。這兩篇文章對研究葉德輝大有裨益,而世無知者——《遼東詩壇》傳世頗稀,故轉錄於此(原文無句讀)。

湖南老儒葉郋園之傳略及相關介紹,已載於本刊上期,今將其子葉尚農復松崎柔甫函刊發於此。函中描述當時狀況之慘烈及闔家之不幸。

(上略)今將先父遇難被害各情節涕泣陳之。先父於夏曆三月初七日晚六時被農工界在家捕去,送押長沙縣署內。當即遍懇有力各要人出為救援,均歸無效。初十日由長沙縣轉送特別法庭,於下午三時提訊一次,所犯刑律“帝制嫌疑”。四時遂往瀏陽門外識字嶺槍決,身受兩槍,一中頭部,一中心部,是遭慘死。嗚呼痛哉!是日全家大小恐被逮捕,均皆逃避,妻離子散,惶懼萬分。家中所有藏書以及金石、字畫、古董、遺稿、應用金銀珠玉、衣服器具等之要件,均被彼等搶劫一空。家中僅存少數書籍、碑帖、書版,充為中山圖書館所用。現懇友人疏通,故未搬移他處,住宅充為館址,並設辦事處管理,有人聞有散失。家藏宋元及善本書籍,計存無幾。現事仍未解嚴,棘人合家大小、男女人丁至今隱逸,逃往四方,仍未團聚。霎時家敗人亡,不知所犯何律?先嚴近撰《觀古堂藏書記》、年譜、詩稿、經學各書,均被沒充。刻在托友說項,不知能否發還。棘人遭此大故,現使流離失所,寢饋難安,神精恍怫,如若癲狂。一切苦衷,罄竹莫宣。知我如兄,其將何以教之,而將何以救之耶﹖棘人刻間礙於事未解決,仍舊蝟居避別,不敢問世。至若先嚴喪祭,未能顧及,悉由原先義僕處理,於心亦未苟安。且俟賤軀略適,擬當稍盡為子之孝,遵禮治喪。(下略)

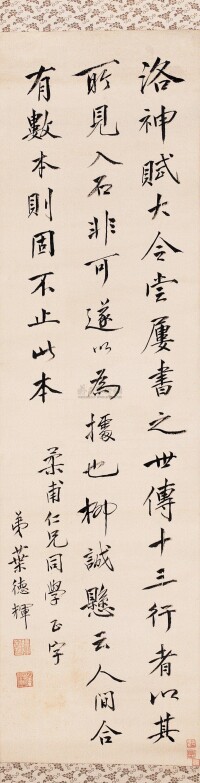

葉德輝書法

《遼東詩壇》第十九號(1927年1月)刊田岡正樹《葉郋園老學見訪賦此書懷並序》,云:“葉郋園(德輝),湖南碩學也。十月二日余介糟谷領事訪之。以詩為贄。次日郋園枉駕見答焉。詩以記之,並志嚮往:地靈人亦傑,天人未可分。張朱曾到此,前躅尚騰芬。二王近日出(指王先謙、王闓運),經學俱建勛。鬱郁鍾靈地,何人任典墳﹖岳雲又湘雨,佳氣日氤氳。干戈今滿地,殷勤護斯文。”第一百零八號(1934年10月)又刊野村柳洲《贈田岡淮海》:“暗中時事不堪多,嶽麓尋秋歲已過。一去郋園呼不返,讀書種子竟如何!自註:淮海去秋過長沙,訪葉郋園(德輝)。郋園,湖南大儒也,今春為亂民所戕。”

第八號的《遼東詩壇》(1925年5月)刊登葉德輝《題箕仙畫賜魏阜甌司長夫人傅彩雲墨牡丹幅四首(錄二)》:“無端筆墨化雲煙,幻出金陵色相天。此是瑤台真種子,縞衣月下斗嬋妍。”“菩薩化身金鎖骨,太真新浴玉梳頭。飄茵墜溷尋常事,千古佳人一莫愁。”傅彩雲乃世人艷稱之賽金花也。

《遼東詩壇》1929年6月第四十五號所刊許崇熙《郋園先生墓誌銘》,則已收入汪兆鏞《碑傳集三編》卷四十一。