版本目錄

版本目錄

徠查考古籍版本主要使用版本目錄、善本目錄、善本提要。版本目錄(Bibliography of editions):《增訂四庫簡明目錄標註》(清)邵懿辰撰,邵章續錄,上海古籍出版社1979年重印。記錄《四庫簡明目錄》所收各書版本,並增補了四庫未收書及后出書的版本。版本目錄是記載圖書版本特徵,考辨版本源流的目錄。版本目錄對學術研究、整理古籍及版本學研究都有重要參考價值。

中國宋代以後,由於雕版印刷事業繁榮,同書異本的現象比較普遍。《郡齋讀書志》、《遂初堂書目》和《直齋書錄解題》是較早記載有版本情況的目錄。明代版本目錄較多,如晁瑮《寶文堂分類書目》、周弘祖《古今書刻》等。清代考據學和版本學興起,私人藏書、刻書普遍。版本目錄中較著名的有錢曾的《讀書敏求記》、于敏中等人的《天祿琳琅書目》、黃丕烈的《百宋一廛書錄》莫友芝的《郘亭知見傳本書目》、邵懿辰的《四庫簡明目錄標註》、丁丙的《善本書室藏書志》等。其中《讀書敏求記》是中國第一部系統研究版本的書目。中華民國時期的版本目錄有柳詒徵等人的《江蘇省立國學圖書館圖書總目》、孫殿起的《販書偶記》等。中華人民共和國建立后,編出了《北京圖書館善本書目》,《上海圖書館善本書目》,《中國善本書提要》以及《中國古籍善本書目》等。

很多國家都重視對版本目錄的研究和編製。西方目錄學家將目錄分為兩大類,其中之一為評論性書目即相當於版本目錄。美國目錄學家F.鮑爾斯的《目錄與校勘學》(1964)是一部頗有影響的著作。重要的版本目錄有英國《不列顛博物院藏15世紀印本書目》(1908)和英國目錄學家A.W.波拉德等編的《莎士比亞的對開本和四開本:莎士比亞戲劇版本研究》(1909)等。

要選擇合適的善本作為底本,必須學好版本學,尤其是其中的版本目錄學。

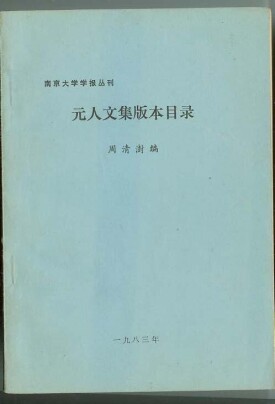

《元人文集版本目錄》

這些成果大體分四類:

愛好宋元舊本的藏書家,往往在藏書簡目即所藏書籍的帳簿上標註“宋本”、“元本”等字樣,如清初錢謙益的《絳雲樓書目》、錢曾的《述古堂書目》、季振宜的《季滄葦書目》之類均是。以後,這類標有版本的簡目仍有人做,而且做得比清初人更精密,清中葉孫星衍的《孫氏祠堂書目》、民國時傅增湘的《雙鑒樓善本書目》就是其中最著名最有影響的兩種。解放后編印的《北京圖書館善本書目》、《上海圖書館善本書目》仍舊沿用了這一老辦法。這種老辦法的長處是比較省事;缺點是講得太簡略,非內行熟悉版本者參考起來有困難。

這些題跋常編成專集問世,最有名的是清初錢曾撰編的《讀書敏求記》,清中葉以藏宋本著稱的黃丕烈撰寫、民國初繆荃孫等編集的《蕘圃藏書題識》(在清光緒時潘祖蔭編集的叫《士禮居藏書題跋記》,所收沒有繆編本多),民國時傅增湘撰編的《藏園群書題記》。黃丕烈的題跋多記宋元舊本收藏流轉的情況,傅增湘則更兼及所題跋的舊本和其他版本的關係,並比較其優劣,都很有參考價值。

這開始於清中葉張金吾的《愛日精廬藏書志》。清後期四大藏書家中,除楊氏海源閣的《楹書隅錄》是楊紹和雜抄其父楊以增所藏部分舊本書的前人題跋並略記得書經過、不像正規的藏書志外,瞿鏞的《鐵琴銅劍樓藏書目錄》、陸心源的《皕宋樓藏書志》、丁丙的《善本書室藏書志》都可算是標準的藏書志。這些藏書志不僅像通常的書目那樣有書名、卷數、撰人、版本,還加有題跋性質的文字,或抄錄刻書序跋、前人題跋,或詳記流轉經過,或比較版刻優劣,因此,它實際上是題跋和書目合二而一的產物。至於書的內容優劣,它一般不涉及,這和以評論內容優劣為主的《四庫全書總目》有顯著的區別。此外,清末繆荃孫的《藝風藏書記》也是這種性質,不過有些書可說的話不多就記得簡略些,甚至只記書名、卷數、撰人和版本,不敷衍成文。前些年出版的傅增湘的《藏園群書經眼錄》和王重民的《中國善本書提要》的體例也與此相近,前者所記文物性善本最多,質量很高,後者著錄稍濫,有些向來夠不上文物性善本的如《津逮秘書》的零種也收進去,影響了水平。

這是希望熟悉版本目錄者最需要的目錄,即在每種古籍下詳記傳世的各種版本的目錄。這種目錄始見於清後期,因為其時前三種形式的研究成果已經積累得多了,有條件把這些成果綜合起來寫成專書,以便查閱。這種專書傳世的有三種,都是把各種版本批到《四庫簡明目錄》上,因為這是當時最易得到的四部書大體具備的簡目。三種中流傳最早的是莫友芝的《郘亭知見傳本書目》,宣統元年由日本田中氏在北京鉛字排印,以後又有各種排印本、影印本、石印本,在民國時最為通行。其次是邵懿辰的《四庫簡明目錄標註》,宣統三年由其孫邵章刊刻,其中已加進了孫詒讓、黃紹箕等的批註,因此所注版本比莫目要多一些,解放后,邵章之子邵友誠又將邵章所批作為續錄補入,編成《增訂四庫簡明目錄標註》正式出版,從而取代了莫目。再有一種是朱學勤批的《四庫簡明目錄》,朱氏是清咸同時大藏書家,其結一廬藏書向負盛名於東南,所批雖略少於邵、莫二目,但仍有為二目所未及者,惜向未刊行,我藏有光緒時管禮耕傳抄,王頌蔚、翁炯孫校改誤字的本子。此外,張之洞的《書目答問》也在所開四部要籍下註明當時通行易得的版本,民國時范希曾的《書目答問補正》更在版本上作了增補,特別是增補了《答問》成書以後到民國初年的新刻印本。呂貞白師另有《答問》的手批本,所記清代刻本較《補正》更為詳備精審。至於專記清人、民國初年人著述版本的,有當年通學齋舊書店主孫殿起的《販書偶記》和其後經孫氏外甥雷夢水整理出版的《販書偶記續編》兩書。孫氏還編有《清代禁毀書目》和《清代禁書知見錄》,解放后合冊出版,其中《知見錄》注有版本,可供稽考清代禁書版本之用。

接受以上這些成果,是學好版本目錄的第一步。過去,舊書店的學徒,只念過幾年私塾。進店后,老闆兼師傅邊教他們背《書目答問》,邊帶著他們做買賣,讓他們接觸書、熟悉書,一般幾年後就可滿師成材。今天,有志於整理古籍者文化水平要比過去的舊書店學徒高得多,只要肯下苦功,博覽各家書目、題跋、藏書志,和實物兩相對照,相信不出幾年,就可大體掌握這門學問,而不致永遠做門外漢。

(1)這些成果無論簡目、題跋、藏書志以至綜合的版本目錄都有錯誤,即使出於大藏書家之手者也難例外。如《絳雲樓書目》把明宣德時建陽書坊葉氏廣勤堂刊刻的《萬寶詩山》誤認為宋版,《讀書敏求記》把從日本正平刻本影抄的《論語集解》誤認為高麗舊抄,《蕘圃藏書題識》中定為宋本的《注魏鶴先生渠陽詩》其實只是明人的翻刻本,定為元本的《丁鶴年集》其實只是明初本,《鐵琴銅劍樓藏書目錄》定為元本的《平江紀事》其實只是明正德嘉靖時刻本。這些都可說是鑒別上的錯誤。此外,還有故意弄虛作假的,如繆荃孫《藝風藏書記》中著錄的宋元本就不一定都靠得住,其中有些就是準備日後售高價而偽題宋元的。我當年在上海修文堂舊書店見過一部繆氏晚年自己在上面批有售價的《藝風藏書記》,其中有的書批“真元本”,可見未批“真元本”的所謂元本就有問題。在修文堂見過一部繆氏舊藏的《風俗通義》,是明萬曆徠時胡維新刻《兩京遺編》的零種,卷九、卷十還是抄配的,但《藏書志》卻定為元本,這豈不是明明在欺人?至於綜合的版本目錄,如莫、邵兩家也都脫誤累累,有的是原批之誤,有的是傳抄致誤而付印時未能校改。《書目答問》及范氏《補正》雖然校印比較認真,但原書仍存在著某些錯誤,新印本未能校正。

(2)簡目、題跋、藏書志以至綜合版本目錄的邵、莫、朱三家,都著眼於記述舊本、善本,除《書目答問》等少數幾種外,都很少注意通行易得的本子。同時他們心目中的善本,又多是從藏書家角度講的成為文物的善本,很少是從校勘角度講的善本。而如前所說,有些成為文物的善本,在校勘上往往並不是真善。如南宋建陽書坊黃善夫本《後漢書》,刻得很精美,是藏書家公認的善本,但文字錯誤很多,有的還錯得很荒唐,“如《庾乘傳》‘由是學中以下為貴’,‘由’誤作‘曰’,《符融傳》‘但即土埋藏而已’,誤合‘即土’為‘堲’字,《許劭傳》‘平輿人也’,誤作‘千輿’”(傅增湘《藏園群書題記》,傅氏誤記為劉元起刻本),《郭太傳》也和通行本一樣把傳末注文七十四字誤作大字,而這些在明嘉靖汪文盛刻本即所謂閩本里反而不誤。又如《四部叢刊》重印本所收《西昆酬唱集》,是用傅增湘所藏明嘉靖時張玩珠堂刻本影印的,這個本子雖是《酬唱集》僅存的一個明刻本,卻亂改原書款式,把原書所記撰人職銜移至卷首作為“西昆唱和詩人姓氏”。其中,“懊惱鴛鴦未白頭”七律的撰人本題“元闕”二字,即傳本原闕撰人之謂,這個本子卻把“元闕”列入“唱和詩人姓氏”中,好像真有個姓元名闕的詩人參加唱和。可見這個本子在某些地方反不如清初的幾個刻本能保存原書本來面目,但傅氏在《藏園群書題記》中卻對它大事誇揚,得毋敝帚自珍之失。類似這樣的事例為數尚多,切勿震於舊本或收藏者盛名,以耳代目。

(3)簡目、題跋、藏書志各書一般只記一種版本,即使不止一種,旁及其他,也很難把該書的所有版本備列齊全。綜合的邵、莫、朱三家以及《書目答問》等雖列出各種版本,但仍未能弄清楚大多數版本之間的淵源遞嬗關係,更很少在這些綜合目錄里加以說明。因此,在整理古籍時,仍需將該書的各種版本收集起來仔細地比較研究。例如《說文解字》一書,《增訂四庫簡明目錄標註》說“黃丕烈有宋刊小字本”,又說有“孫氏平津館仿宋小字本”、“藤花榭仿宋小字本”,但沒有說明孫氏所據宋本、藤花榭額氏所據宋本和黃藏宋本的關係。其實,傳世的幾個宋本,包括孫氏所據、額氏所據本都出於同一版所印,其中,第十五上第三頁均特別短小便是明證。各本文字間有歧異,當是補版有先後所致(各卷題銜有作“許慎”而“慎”字避宋諱缺末筆者,有避宋諱改作“許氏”者,也有不避諱徑作“許慎”者,前二者當系南宋時兩浙地區原刻及補板,後者則系元代補板而決不會是北宋真宗前原板,因為如果是北宋原板,至南宋刷印時決無不事剜改之理)。又《標註》在此書下說“汲古閣影刊北宋本”,又說“明趙靈均影宋大字本,即毛本所仿”,二者自相矛盾。其實,汲古閣所據即上述宋本,“嫌其字小,以大字開雕”,書尾毛扆跋語足證,仿宋大字本之說絕不可信。《標註》還說此書有“朱筠刊本”,《續錄》還說有“清同治十三年浦氏翻刻孫本,同治十二年陳昌治校刊本,光緒七年淮南書局刊本”。其實乾隆時朱筠椒花吟舫刻本,即用仿汲古閣本之經毛扆五次剜改者刊刻,淮南書局本即用仿汲古閣本之四次剜改者刊刻,陳昌治本是據孫本改為一篆一行刊刻。所有這些,《標註》、《續錄》都沒有講對或講清楚。當然,我們不能要求前人都給我們把事情做現成。前人疏略之處,正有待我們來補正。至少在整理到這部古籍時,必須首先把它的各種版本及其淵源遞嬗關係弄清楚,不能馬虎從事。

(4)即使弄清了各個版本的先後和淵源遞嬗關係,還不一定能立即判斷其優劣。一般說來,刻或抄在先的似乎總要比后的優,重出之本似乎總要比原本差,但有時偏偏相反。例如,南宋程大昌的《雍錄》,宋本久已失傳,現存最早的是明嘉靖十年李經刻本,還有一種是稍晚的萬曆時吳琯刻《古今逸史》本。我手邊只有萬曆本,要整理點校,用嘉靖本作對校,發現凡有異同之處幾乎都是萬曆本正確,可見萬曆本所源出的本子一定比這嘉靖本更早更善,應該用萬曆本做底本。清人著作刻本中也有晚勝於早的情況。如顧炎武的《日知錄》,康熙初刻符山堂本只有八卷,而康熙三十四年潘耒刻足本有三十二卷。又如王引之的《經義述聞》,嘉慶二年初刻不分卷,道光七年重刻本才擴大為三十二卷;而三十二卷本里收入的《春秋名字解詁》,原名《周秦名字解詁》,嘉慶原刻本二卷,經增刪改名編入了道光本《經義述聞》。現在八卷本《日知錄》、不分卷本《經義述聞》以及《周秦名字解詁》已可登諸善本書目,但如選擇底本自應用通行的足本。再如詩人黃景仁的集子,較早的有嘉慶四年趙希璜刻的《兩當軒詩鈔》十四卷、《悔存詞鈔》二卷,但並不足。其孫志述廣搜遺篇,在咸豐八年刊刻了足本《兩當軒集》二十二卷和考異二卷、附錄四卷,稍後的印本還把附錄增添為六卷。所以,校勘整理黃集自應以這個咸豐足本為底本而不能用較早的嘉慶本。至於重刻之本轉勝於原本的事也不乏其例。如清季王鵬運校的《夢窗甲乙丙丁稿》,光緒二十五年初刻,三十年重刻,重刻時王氏又校改了多處,並改正了初刻的個別誤字,因此後來居上。如果整理王校《夢窗甲乙丙丁稿》,就要用這個重刻本為底本而初刻本只能備參考。

由此可見,在接受前人成果、學習版本目錄的同時,還必須進一步核對原書,自己下功夫鑽研,在整理古籍選擇版本時尤應如此,而決不能僅僅記誦一點前人的成果就自滿自足。