佛教邏輯

中國社會科學出版社圖書

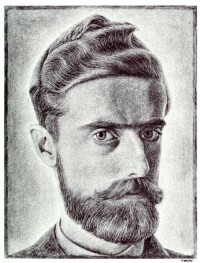

徠《佛教邏輯》是由中國社會科學出版社出版的圖書,出版時間為2009年,作者(俄)舍爾巴茨基。

佛教邏輯大致可稱為因明。據舍爾巴茨基所代表的彼得堡學派的意見,佛教哲學的全部歷程分為三期:始自小乘,走向大乘,最終在瑜伽行派的唯識哲學上達到圓成具足。

本書是由三部著作所組成的叢書的最後一部。這套叢書的目的在於說明亞洲史上堪稱最為強有力的思想運動。這種思想運動產生於公元前六世紀時的印度斯坦流域,逐漸地擴張到幾乎整個亞洲大陸,以至日本和印度群島。因此,這幾部著作討論的是中亞和東亞的主要思想的歷史。本書是關於佛教邏輯的一部權威性著作。作者通過對梵、藏原典的研究,並藉助西方政治理論,對代表印度邏輯最高成就的晚期十乘佛教的邏輯理論作了系統的闡釋和評價。

| 緒論 | 第一部分 實在與知識 | 第二部分 可感知的世界 | ||

| 1.何謂佛教邏輯 | 1.佛教邏輯的範圍和目的 | 第一章 剎那存在論 | 第二章 因果關係 | 第四章 終極實在 |

| 2.邏輯在佛教史上的地位 | 2.何謂知識來源 | 1.問題的提出 | 1.功能相依的因果關係 | 1.何謂終極實在 |

| 3.佛教哲學的第一階段 | 3.認識和識別 | 2.實在是能動的 | 2.因果律的公式 | 2.個別者是終極的實在 |

| 4.佛教哲學的第二階段 | 4.真理的檢驗 | 3.從時空同一性而來的論證 | 3.因果性與實在性是同一的 | 3.實在不可言說 |

| 5.佛教哲學的第三階段 | 5.實在論與佛教的經驗觀 | 4.持續性與廣延性是非實在的 | 4.兩種因果性 | 4.實在產生生動的表象 |

| 6.佛教邏輯在印度哲學中的地位 | 6.兩種真實 | 5.直接感知(現量)的論證 | 5.因之多重性 | 5.終極實在是能動的 |

| 7.陳那之前的佛教邏輯 | 7.知識來源的兩重性 | 6.識別並不能證明持續性 | 6.因的無窮性 | 6.單子與原子 |

| 8.陳那的生平 | 8.認識活動的界限——教條主義和批判主義 | 7.從分析存在概念而來的論證 | 7.因果性和自由意志 | 7.實在即肯定 |

| 9.法稱的生平 | 8.從分析非存在概念而來的論證 | 8.緣起的四種意義 | 8.反對的意見 | |

| 10.法稱的著作 | 9.寂護的公式 | 9.歐洲的類似理論 | 9.實在觀的演化 | |

| 11.《量評釋論》各品的順序 | 10.變化與消滅 | 第三章 感覺認識(現量) | 10.歐洲的類似理論 | |

| 12.釋文派的諸注家 | 11.運動是非連續的 | 1.現量的定義 | ||

| 13.迦濕彌羅派或闡義派 | 12.消亡是先天規定的 | 2.法稱的實驗 | ||

| 14.第三派或明教派的注家 | 13.從矛盾律演繹出來的剎那性 | 3.現量與虛妄(錯亂) | ||

| 15.后佛教邏輯和印度唯名論與實在論的鬥爭 | 14.點剎那是一種實在嗎——微分法 | 4.現量(直覺)的種類 | ||

| 16.中國和日本的佛教邏輯 | 15.瞬時性理論的歷史 | 5.印度哲學中現量觀的歷史 | ||

| 17.西藏和蒙古的佛教邏輯 | 16.歐洲的類似理論 | 6.歐洲的類似理論 | ||

| 第三部分 構造的世界 | 第四部分 否定 | 第五部分 外部世界的真實性 | |

| 第一章 判斷 | 第三章 為他比量(三段論式) | 第一章 否定性的判斷 | 1.何謂真實 |

| 1.純感知向概念活動的過渡 | 1.定義 | 1.否定的本質 | 2.何謂外在 |

| 2.知性的第一步 | 2.為他比量的各支 | 2.否定是一種比量 | 3.三個世界 |

| 3.何謂判斷 | 3.比量形式與歸納 | 3.否定性三支論式的格和簡單否定格 | 4.批判的實在論 |

| 4.判斷與概念的綜合 | 4.三支比量式的格 | 4.其他的十種格式 | 5.終極的一元論 |

| 5.判斷及命名 | 5.三支比量式的價值 | 5.否定的意義 | 6.觀念論 |

| 6.範疇 | 6.對被視為為他比量的三支論式的歷史簡述 | 6.僅存於經驗範圍中的矛盾性與因果性 | 7.陳那論外部世界的非真實性 |

| 7.被視為分析的判斷 | 7.歐洲的與佛教的推論式 | 7.關於超感覺對象的否定 | 8.法稱破斥唯我論的短論 |

| 8.在客觀上有效的判斷 | 第四章 邏輯謬誤 | 8.這種理論在印度的發展 | 9.外部世界的實在性問題的歷史 |

| 9.判斷論的歷史 | 1.分類 | 9.歐洲的類似理論 | 10.歐洲的類似理論 |

| 10.歐洲的類似理論 | 2.與實在相違的謬誤(不成因過) | 第二章 矛盾律 | 11.印度—歐洲關於外部世界實在性的討論會 |

| 第二章 比量 | 3.矛盾理由的謬誤(相違因過) | 1.矛盾的起源 | 結論 |

| 1.判斷與推理 | 4.不確定理由的謬誤(不定因過) | 2.邏輯矛盾 | 專用名索引 |

| 2.三項 | 5.二律背反的謬誤(相違決定因過) | 3.能動的對立 | 邏輯主題索引 |

| 3.關於比量的種種定義 | 6.法稱的補充 | 4.別性律 | 附錄 |

| 4.比量與比量果(推理與結果) | 7.歷史 | 5.對矛盾律和別性律的不同表述 | |

| 5.比量在多大程度上是真的知識 | 8.歐洲邏輯中的類似理論 | 6.印度其他派別的矛盾觀 | |

| 6.理由的三個方面(因三相) | 7.歐洲的類似理論 | ||

| 7.法稱論關係 | 第三章 共相(一般) | ||

| 8.兩種依賴關係 | 1.事物的靜止的一般性被行動的相似性所代替 | ||

| 9.分析的與綜合的判斷 | 2.關於共相問題的歷史 | ||

| 10.最終的範疇表 | 3.歐洲的類似理論 | ||

| 11.範疇表中的各項是互相排斥的嗎 | 第四章 辯證法 | ||

| 12.佛教的關係表是窮盡的嗎 | 1.陳那的名言論 | ||

| 13.共相一般與必然性判斷 | 2.勝主慧論名言的否定意義 | ||

| 14.純知性的使用界限 | 3.寂護和蓮花戒論語詞的否定意義 | ||

| 15.比量觀的歷史輪廓 | 4.佛教辯證法發展的歷史簡述 | ||

| 16.歐洲的類似理論 | 5.歐洲的類似理論 | ||

第一部分 實在與知識

1.佛教邏輯的範圍和目的

“凡一切成功的人類行動都必然以正確的知識為先導,所以我們要研究它①。”這是法稱給知識論所劃定的範圍與目的②。人的目標或是肯定的、或是否定的⑧,或者是欲求的、或者是迴避的某物。預期的行動④在於達到所欲而避開非所欲。正確的知識⑨是成功的知識,即是說,它跟隨有決心或判斷@,後者便會引導成功的行動⑦。那使人誤入歧途的認識,即欺騙有知者的希望和欲求的認識便是錯誤的認識⑧。錯誤與 疑惑①是正確知識的反面。疑惑是雙重性質的。它可能是根本無知的懷疑,因為它全然沒有決心和判斷。這種疑惑便不會引起預期的行動。但它也可能包含了對成功②的企望或對失敗③的了解,這60就會象正確的認識一樣,引導判斷和行動。農夫並不能確信豐收,但他指望有好收成並採取行動④。他妻子並不知道有行乞僧人要來,不知道會不會要施捨給他為別人準備的食品,但她預料他不會來,所以罐子熱在火爐上⑨。

法稱的這個知識論定義與現代心理學所認可的定義相差不遠。心理學被定義成精神現象學。精神現象的特性就是“對將來的結果的尋求及對所欲達到的目標的手段選擇。”印度的這門學科只限於研究精神的認識現象、真理與謬誤,限於人類知識範圍。內心的情感成份不在研究之列。從認識的現象定義看,總得說認識活動中存在著(雖然它可以是微妙難言的)情緒,或者是慾望或者是厭惡⑦。這一點在佛教的認識理論中自有特別的意義,因為那稱作我(ego)的本質被認為是由情感成份構成的。而詳細的分析這些情感並估量價值也就構成了佛學另一分支的內容,而不在認識的真理與謬誤的討論中考察。

徠……

佛教邏輯