共找到2條詞條名為次北固山下的結果 展開

- 唐代詩人王灣的詩作

- 次固北山下

次北固山下

次固北山下

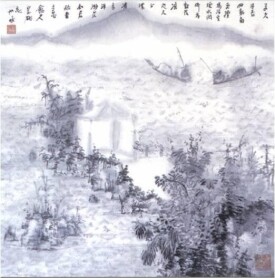

次北固山下,意思是泊舟停宿於北固山下。北固山三面臨江,形勢險要,號稱“天下第一江山”。作者家住洛陽,旅於江南,在這座山下停泊,被這裡開闊秀麗的景色所吸引,寫下了這首詩。古時交通不發達,流落外鄉或在外任職的人久不得歸,自然會產生故園之思,因此鄉愁成了詩歌中的一個重要主題。這首詩是寫鄉愁的。

客路青山外,行舟綠水間。

潮平兩岸闊,風正一帆懸。

海日升殘夜,江春入舊年。

鄉書何處達,歸雁洛陽邊。

這是一首詩,在旅途中詩人泊舟江南北固山下,為江南春早和長江兩岸壯美秀麗的風光所陶醉,由此觸發了不盡的鄉思,抒發了飄泊羈旅之中神馳故里的情懷。全詩感情深切,韻律和諧,清麗精警,不飾雕琢。

“客路青山下,行舟綠水前。”遠在他鄉的遊子,來到鬱郁青青的北固山下,萬里長江碧波蕩漾,我乘著一隻小船在江面上漂流。

“潮平兩岸闊,風正一帆懸。”漲潮時江水漫無際崖,水面變得遼闊無邊。曉風徐徐,波濤不驚,一葉白帆順風在高遠的江天上飄蕩。

“海日生殘夜,江春入舊年。”一輪紅日從東海上升起,燦爛的光輝驅走了殘夜,衝破了黎明前的黑暗。江面遼闊,水天一線,大江瀰漫著溫暖和煦的氣息,舊年尚未過去,江南的春天卻提前來到了。

“鄉書何處達,歸雁洛陽邊。”冬去春來,征雁北歸,我是多麼思念可愛的家鄉,早已寫好的家書,如何寄回家園?掠過長空的北歸鴻雁啊,請為我捎上一封家書吧,把它捎到洛陽交給我的親人。

這首詩寫冬末春初,旅行江中,即景生情,而起鄉愁。開頭以對偶句發端,寫神馳故里的飄泊羈旅之情懷。次聯寫“潮平”、“風正”的江上行船,情景恢弘闊大。三聯寫拂曉行船的情景,對仗隱含哲理,“形容景物,妙絕千古”,給人積級向上的藝術魅力。尾聯見雁思親,與首聯呼應。全詩籠罩著一層淡淡的鄉思愁緒。

這首題為《次北固山下》的五律,最早見於唐人芮挺章編選的《國秀集》。唐人殷璠選入《河嶽英靈集》時題為《江南意》,但有不少異文:“南國多新意,東行伺早天。潮平兩岸失,風正數帆懸。海日生殘夜,江春入舊年。從來觀氣象,惟向此中偏。”本文系據長期傳誦的《次北固山下》。

王灣是洛陽人,一生中,“嘗往來吳楚間”。“北固山”,在今江蘇鎮江市以北,三面臨江。上引《江南意》中首二句為“南國多新意,東行伺早天。”其“東行”,當是經鎮江到江南一帶去。詩人一路行來,當舟次北固山下的時候,潮平岸闊,殘夜歸雁,觸發了心中的情思,吟成了這一千古名篇。詩以對偶句發端,既工麗,又跳脫。“客路”,指作者要去的路。“青山”點題中“北固山”。作者乘舟,正朝著展現在眼前的“綠水”前進,駛向“青山”,駛向“青山”之外遙遠的“客路”。這一聯先寫“客路”而後寫“行舟”,其人在江南、神馳故里的飄泊羈旅之情,已流露於字裡行間,與末聯的“鄉書”、“歸雁”,遙相照應。

次聯的“潮平兩岸闊”,“闊”,是表現“潮平”的結果。春潮湧漲,江水浩渺,放眼望去,江面似乎與岸平了,船上人的視野也因之開闊。這一句,寫得恢弘闊大,下一句“風正一帆懸”,便愈見精采。“懸”是端端直直地高掛著的樣子。詩人不用“風順”而用“風正”,是因為光“風順”還不足以保證“一帆懸”。風雖順,卻很猛,那帆就鼓成弧形了。只有既是順風,又是和風,帆才能夠“懸”。那個“正”字,兼包“順”與“和”的內容。這一句寫小景已相當傳神。但還不僅如此,如王夫之所指出,這句詩的妙處,還在於它“以小景傳大景之神”(《姜齋詩話》卷上)。可以設想,如果在曲曲折折的小河裡行船,老要轉彎子,這樣的小景是難得出現的。如果在三峽行船,即使風順而風和,卻依然波翻浪涌,這樣的小景也是難得出現的。詩句妙在通過“風正一帆懸”這一小景,把平野開闊、大江直流、波平浪靜等等的大景也表現出來了。

讀到第三聯,就知道作者是於歲暮臘殘,連夜行舟的。潮平而無浪,風順而不猛,近看可見江水碧綠,遠望可見兩岸空闊。這顯然是一個晴明的、處處透露著春天氣息的夜晚,孤舟揚帆,緩行江上,不覺已到殘夜。這第三聯,就是表現江上行舟,即將天亮時的情景。

這一聯歷來膾炙人口,殷璠說:“‘海日生殘夜,江春入舊年’,詩人已來少有此句。張燕公(張說)手題政事堂,每示能文,令為楷式。”(《河嶽英靈集》)明代胡應

麟在《詩藪·內編》里說,“海日”一聯“形容景物,妙絕千古”。當殘夜還未消退之時,一輪紅日已從海上升起;當舊年尚未逝去,江上已呈露春意。“日生殘夜”、“春入舊年”,都表示時序的交替,而且是那樣匆匆不可待,這怎不叫身在“客路”的詩人頓生思鄉之情呢?這兩句鍊字鍊句也極見功夫。作者從煉意著眼,把“日”與“春”作為新生的美好事物的象徵,提到主語的位置而加以強調,並且用“生”字和“入”字使之擬人化,賦予它們以人的意志和情思。妙在作者無意說理,卻在描寫景物、節令之中,蘊含著一種自然的理趣。海日生於殘夜,將驅盡黑暗;江春,那江上景物所表現的“春意”,闖入舊年,將趕走嚴冬。不僅寫景逼真,敘事確切,而且表現出具有普遍意義的生活真理,給人以樂觀、積極、向上的藝術鼓舞力量。海日東升,春意萌動,詩人放舟於綠水之上,繼續向青山之外的客路駛去。這時候,一群北歸的大雁正掠過晴空。雁兒正要經過洛陽的啊!詩人想起了“雁足傳書”的故事,還是托雁捎個信吧:雁兒啊,煩勞你們飛過洛陽的時候,替我問候一下家裡人。這兩句緊承三聯而來,遙應首聯,全篇籠罩著一層淡淡的鄉思愁緒。

這首五律雖然以第三聯馳譽當時,傳誦後世,但並不是只有兩個佳句而已;從整體看,也是相當和諧,相當優美的。

王灣(公元693年~751年),唐代詩人。字型大小不詳。洛陽(今屬河南洛陽)人。玄宗先天年間(712年~713

王灣

王灣"詞翰早著"。現存詩10首。其中最出名的是《次北固山下》:"客路青山外,行舟綠水前。潮平兩岸闊,風正一帆懸。海日生殘夜,江春入舊年。鄉書何處達,歸雁洛陽邊。"這首詩詞已被選入了初一人教版教科書中,深受讀者的喜愛。《河嶽英靈集》題作《江南意》,字句頗有不同。這首詩是王灣在先天年間或開元初年遊歷江南時所作,格調壯美,意境開闊,預示了盛唐詩歌健康發展的前景。據說開元中,宰相張說曾親自將這首詩題寫於政事堂,"每示能文,令為楷式"。明代胡應麟認為詩中的"海日生殘夜,江春入舊年"二句,是區別盛唐與初唐、中唐詩界限的標誌(《詩藪》)。可見這首詩在當時及後世受到普遍重視。

其詩《全唐詩》有收錄。事迹見《唐才子傳》。