共找到2條詞條名為公共空間的結果 展開

- 公共空間

- 平裝

公共空間

公共空間

公共空間,狹義是指那些供城市居民日常生活和社會生活公共使用的室外及室內空間。室外部分包括街道、廣場、居住區戶外場地、公園、體育場地等;室內部分包括政府機關、學校、圖書館、商業場所、辦公空間、餐飲娛樂場所、酒店民宿等。

公共空間(又譯公眾場所、公眾地方、公共場所;英文:public space或public place)是一個不限於經濟或社會條件(縱然實際情況未必如此),任何人都有權進入的地方;譬如,人們不用繳費或購票進入,或進入者不會因背景受到歧視。共享空間(commons)是公共空間最早的例子。而貌似“公共空間”的私營購物中心,就是“私人空間”(私人場所)的例子。

另外,從哲學、(城市)地理、視覺藝術、文化研究及社會研究等範疇來看,公共空間是關鍵性理論的某些標準。公共空間的定位似乎漸見迫切,因為資產涉及愈來愈多所謂“共享空間”。“公共空間”一詞往往被人們誤解,譬如與“集會場所”(gathering place)混淆,但這是一個較大概念的組成部分。

大多數街道,包括人行道,像城鎮廣場和公園那樣視為公共空間。政府建築,如公共圖書館及不少類似的建築都是公共空間。然而,並非所有公有建築納入這定義。

一些公園、購物中心、等候室等會在晚間關閉。但是,這情況沒有把特定群體排除在外,一般不視為公眾使用上的限制。

相關權利

一般而言,公共空間沒有隱私期待(expectation of privacy)這回事。

在美國,人們在公共空間享有既定以外的權利。在名為公共論壇的公共空間,政府通常不可在合理情況之外限制人們的演說(即是說,政府可阻止演說者對過路人辱罵,但不可改變他們的信念)。相對而言,在私人(即非公共)論壇,政府較容易管制人們的演說;例如,人們是不容許在五角大廈內抗議他人反對醫療保險改革的。這並非意味著政府可管制人們家中的言論,或對他人所的言論;政府只可在政府財產實施管制。有時候,私人產業也可視為公共論壇。英國亦然,傳統上,公共空間(如演說者之角)准許公眾演說。

在北歐國家,如挪威、瑞典及芬蘭,根據一項名為“allemansrätten”(所有人的權利,everyone's-right)的法規,所有自然區視為公共空間。

伊斯蘭國家的齋戒月內,人們在外面的公共空間飲食往往是不獲接受的。

公共空間是不少廉價旅遊遊客和流浪者的熱點,尤其是一些環境舒適的地方,譬如有瓦遮頭,應天氣提供冷暖氣服務的購物中心。

爭議

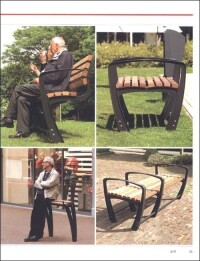

正當社會普遍認為,所有人有權進入及使用公共空間,而私人空間會有所限制,學術界開始關注公共空間如何設法排斥某些群體,特別是流浪者和青少年。

公共空間的一些措施會針對流浪者,減少他們對公共空間的依賴,例如拆除長椅,或改變其設計,阻止他們在長椅上睡覺和休息、限制他們在特定時間進入公共空間、封鎖室內範圍等等。有時候,警察還會要求“不受歡迎”的人離開公共空間。

此外,一些公共空間沒有設立適當的通道,傷殘人士因而受到排斥。

區別

商店的例子介乎兩個意義之間:所有人可進入,四處張望而不購物,但是,與商店的意途不相關的活動並非完全不受約束的。

購物中心內的走廊和通道(包括行人天橋)未必會宣告為公共空間,在商店關閉后亦未必會開放。類似走廊的還有鐵路月台和公共交通等候室;有時候,人們須購買車票。公共圖書館或多或少是公共空間。高速公路旁的休息站或卡車加油站連餐廳是公共空間。

這些半公共空間會實施比外面較嚴厲的規定,譬如針對衣著、交易、行乞、廣告、宣傳、操控溜冰鞋、滑板及攝位車等。

公共空間與私人空間的典型差異,可藉坐在一張公眾長椅,與坐在一家街頭咖啡廳的座位的比較分辨出來:

前者人們不用花費使用長椅;後者人們涉及購買行為。 前者時間是不受限制的(縱然或會觸犯流浪罪或街頭滯留罪法例);後者人們須在一定時間間隔內花費。

前者人們准許自攜食品和飲品(或會受到酗酒法例限制)進食;後者這種行為通常是禁止的。

前者只有一般法管制衣著;後者咖啡廳可以制定關於衣著的要求(譬如禁止穿拖鞋進入)。

公共空間不僅僅只是個地理的概念,更重要的是進入空間的人們,以及展現在空間之上的廣泛參與、交流與互動。這些活動大致包括公眾自發的日常文化休閑活動,和自上而下的宏大政治集會。

以前,在中國人的公共空間里,主導的人物是領袖、幹部和群眾,壓倒一切的活動內容是宣誓、口號和報告。那時候的公共空間,其實只是“公家空間”。改革開放以後,在公園、街道等“公用空間”里,群眾的自發性活動開始回歸,而且花樣繁多。進入新世紀,中國各個城市中規模宏大的廣場遍地開花,在一定程度上彌補了中國人缺乏公共空間的缺憾,但真正意義上的“公共空間”,卻從虛擬網路中抽出最稚嫩的枝芽。

公共空間

也指公共設施用地的空間,例如城市中心區、商業區,城市綠地等。

公共空間

城市公共空間除有各種使用功能要求外,其數量與城市的性質、人口規模有緊密關係。城市人口越多,城市公共空間的需求量也越大,功能也更複雜。城市人口規模大,也有條件設置更豐富內容的公共空間。

城市公共空間規劃設計的內容很多,包括總體布局和具體設計。它與城市規劃編製的各階段有密切關係.在城市總體規劃、詳細規劃和修建設計階段都應當作相應的規劃研究。城市公共空間的規劃設計在本質上屬於城市設計範疇,需要作城市設計,其目的是創造功能良好、城市空間有特色的環境。城市公共空間的重點是城市中心、幹道、廣場和公共綠地。

公共空間

商業區的內容、分佈及形式

現代城市商業區是各種商業活動集中的地方,以商品零售為主體以及與它相配套的餐飲、旅宿、文化及娛樂服務。也可有金融、貿易及管理行業,商業區內一般有大量商業和服務業的用房,如百貨大樓、購物中心、專賣商店、銀行、保險公司、證券交易所、商業辦公樓、旅館、酒樓、劇院,歌舞廳、娛樂總會等。

商業區的分佈與規模取決於居民購物與城市經濟活動的需求.人口眾多:、居住密集的城市,商業區的規模較大。根據商業區服務的人口規模和影響範圍,大、中城市可有市級與區級商業區,小城市通常只有市級商業區,在居住區及街坊布置商業網點,其規模不夠形成商業區。

商業區一般分佈在城市中心和分區中心的地段,靠近城市幹道的地方。須有良好的交通連接,使居民可以方便地到達。商業建築分佈形式有兩種,一種是沿街發展,另一·種是佔用整個街坊開發,現代城市商業區的規劃設計,多採用兩種形式的組合,成街成坊的發展。西方國家的城市一般都有較發達的商業區,例如美國城市的鬧市區(downtown),德國城市的商業區(Gcsch~fts—bezirk)。商業區是城市居民和外來人口經濟活動、文化娛樂活動及社會生活最頻繁集中的地方,也是最能反映城市活力、城市文化、城市建築風貌和城市特色的地方。

中心商務區

公共空間

公共空間

公共空間

在首都的規劃問題上,蘇聯專家最終戰勝了梁思成等本土學者。天安門廣場附近拆舊建新的規模越來越大,更多宏大建築矗立起來,如人民大會堂、英雄紀念碑、毛主席紀念堂、國家博物館等等。連同修飾一新的天安門城樓,這裡成了整個國家的“公共空間”,見證了60年以來每一次的重大政治活動,例如開國大典、五次國慶閱兵、文革時期的大接見等。這裡是中國人“公共空間”的典型,所有的活動都是有組織、目標明確的。公共表達也是整齊劃一的。

在遠離首都政治心臟的地方,宏偉的廣場暫時還難以複製。革命政治功能的載體,於是被各式各樣的“禮堂”所取代。甚至在偏遠落後的鄉村,頂上一顆碩大紅五星的禮堂也並不少見。工人、農民、學生在勞作之餘,“集中”成了他們日常生活的一項重要儀式,聆聽最高指示、傳達中央精神、譴責帝國主義,等等。

公共空間

更難能可貴的是,真正意義上的“公共活動”已經開始出現了。在當代中國藝術史上具有標誌性意義的星星畫展,就是在北京的北海公園舉辦。北島領銜的《今天》群體,在玉淵潭公園連續舉辦了兩次詩歌朗誦會,一次雖然天氣不好,依然有四五百名觀眾,另一次則有近千名。作為民刊的《今天》,還曾在紫竹院公園舉辦過一次作者與讀者的見面會。這種具有公共空間屬性的活動不僅空前,而且在後來很長一段時間裡也有絕後之勢。

即便是主題和過去並無二致的政治集會,公共表達也開始出現個性化的內容。1984年國慶三十五周年,在政府組織的天安門遊行活動中,北京大學學生打出“小平您好”的橫幅,據稱這完全是學生的自發行動。標語的內容雖然還是和領袖有關,但已經變成了對話式的問候,而不是膜拜式的萬歲。在這張著名的照片上,大學生們瀟灑的步伐、自由奔放的笑容給人留下深刻的印象,是我們對那個開放年代的重要記憶之一。

公共空間

國家引導並培育了人們對商業的熱愛,人們的公共意識也在同步消退。在改革開放之初,非常多普普通通的中國人都在思考“中國向何處去”這樣嚴肅的問題,而到了今天,人們都退回了自己的領地,這樣的問題甚至連知識分子也很少有人真正關心了。

公共空間

然而,這些地理名詞上的“公共空間”,與公眾活動大多數處於割裂狀態。一方面,其政治功能弱化,不再像過去那樣頻繁承擔浩大政治活動。另一方面,公眾自發的文化、休閑活動也很少在這些空間上演,更別說公共表達了。無可否認的是,這些廣場彌補了中國城市缺少公共空間的遺憾,卻大多流於政績工程、形象工程,與民眾的生活無關。

公共空間的雛形在虛擬空間出現

在現實的空間成為公家空間、公用空間、唯獨沒有成為公共空間的時候,從論壇到博客再到郵件組,直至今天的豆瓣、飯否和Twitter,虛擬的公共空間開始出現。網路上的互動極其活躍,而且還推動了現實中公共空間的成長。各種網友聚會打破了年齡、職業和地域的界限,更多的是精神認同,而非外在的身份認同。

近公民社會的成長,得益於網路的十年培育。從最初觸目驚心的話語暴力到“打醬油”、“躲貓貓”,說明公共空間的話語規則逐漸形成。從虛擬的公共空間,到現實中的公共空間,可能只有一步之遙,也有可能是一道天塹。即使是天塹,迅速成長的公民們也終將跨越。

中國人的公眾場所60年來歷經流變,,從“公家空間”,到“公用空間”,再到今天“公共空間”的初步萌芽。我們開始明白,真正意義上的公共空間,不在於其規模之大小,而在於其是否以人為本,服務於公眾生活,不只是政治表達的工具。

公共空間