摩訶摩耶

泰戈爾短篇小說名篇

《摩訶摩耶》是印度泰戈爾著短篇小說,創作於1892年,1893年發表在泰戈爾自己主編的文學雜誌《薩塔納》上。1961年人民文學出版社出版的十卷本《泰戈爾作品集》第三卷收入了這篇作品,中譯者唐季雍。另外尚有董友忱的譯本,譯名為《莫哈瑪婭》,1983年收入灕江出版社出版的泰戈爾小說集《飢餓的石頭》中。

該書的主題具有豐富多元的特質,而對愛情中人文精神的探討應該是小說的核心主題,這一主題至今仍然具有積極的現實意義,能引起人們對愛情主題中人格尊嚴、相互尊重、信守承諾的問題的深深思考。

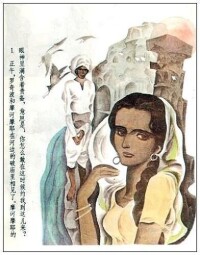

《摩訶摩耶》是泰戈爾短篇小說名篇之一,通過一個哀婉、悲烈的愛情故事,抨擊了黑暗的、不合理的婚姻制度和慘無人道的寡婦殉葬陋俗。摩訶摩耶是一個出身於名門的二十四歲的姑娘,正當青春年華,但由於父親早逝而缺乏豐厚的嫁妝,只得待字閨中。出身於地位低下的婆羅門家庭的青年羅耆波,也是一個孤兒,同摩訶摩耶從幼年時起就是一對無猜的伴侶,長大后又相互愛慕。一天,羅耆波和摩訶摩耶在河邊的一所破廟裡約會時,摩訶摩耶的哥哥帕凡尼查蘭·查托巴迪雅闖進破廟,帶走了摩河摩耶。當天晚上,他又把摩訶摩耶帶到火葬場旁邊的一間停屍待焚的屋子裡,那裡躺著一個正等候死神來臨的老婆羅門,在祭司喃喃地念誦經文和垂死者的呻吟聲中,摩訶摩耶的哥哥迫使她和將死的老婆羅門舉行了“婚禮”。隨之而來是她變成了寡婦。但是,更驚人的是,根據寡婦殉葬的制度,火葬場舉行了一場隆重的典禮,摩訶摩耶被捆在柴火堆上,為死去的丈夫殉葬。正當火焰竄上來時,突然雷電交加,傾盆大雨,烈火被撲滅。摩河摩耶幸而得以生還,可是她那美麗的面容卻被大火毀掉了。她從家中取了一幅長長的面紗遮住臉,走到羅耆波的住處,對他說:“我不是從前的我了,我完全變了。只有我的心還是舊日的心。只要你提出,我還能回到火葬堆去。但是,你如果發誓永不拉開我的面幕,永不看我的臉,我就會在你家住下來。”羅耆波同意這個要求,放棄了家中所有的財物,和摩訶摩耶一起在暴風雨中出發到一個新地方去。一對情人終於在一起了,但因為那一層面紗所隔,羅耆波覺得並不快樂。,一個雲開月朗的夜晚,羅耆波按揀不住,來到摩訶摩耶的卧室,借著月光看見她的“臉頰上昔日的美麗被火葬場的烈焰用它無情的貪饞的舌頭舐凈了”,留下的只是可怕的殘跡。他吃驚地叫了一聲,這聲音驚醒了摩訶摩耶。摩訶摩耶用面紗遮住臉,一聲不響地站起身來,頭也不回地走出了這個房間。從此,哪兒也找不到她的蹤跡。

摩訶摩耶

羅賓德拉納特·泰戈爾。孟加拉詩人。早年在英國任教,學習法律和文學。

這是一個 篇幅短小的作品,講述的是一個悲慘的故事。讀完之後,掩卷沉思,讀者也許難以相信一個年輕美麗的姑娘就這樣被殘酷荒謬的非人性的制度所毀滅了。作者為了回答這樣的問題,在小說的開頭,寫了下面的一段文字:“讀者千萬不要不相信我的故事,不要認為這是虛構的,脫離現實的。在流行寡婦殉葬的年代里,據說的確發生過這一類的事。”也許作為一篇小說,從藝術的角度講它帶有某些虛構的成分,但在印度的歷史上,確實存在過這個殘酷的習俗。中國古代也有這種殉葬制度。清代作家吳敬梓的小說《儒林外史》第五十四回中,就描寫了遵守封建禮教的老學究王玉輝為三女兒用餓死以殉夫的行為叫好的故事。泰戈爾寫這篇小說,其目的在於批判舊習俗,揭露封建社會的罪惡,肯定對自由愛情的追求,反映資產階級個性解放的進步要求。

摩訶摩耶是一個性格堅強的女性形象。泰戈爾高超的藝術表現力,使這個形象具有了十分豐富的人性內容。當羅耆波向她求婚時,她拒絕了,但當她哥哥發現他們之後,她卻敢於當著她哥哥的面對羅耆波泰然自若地說:“我會到你家去的。你等著我吧。”在她哥哥要把她嫁給一個垂死的老婆羅門的時候,她沒有一絲反抗的表示,因為她明白反抗是無濟於事的。成了寡婦后,她並不為此過於悲傷。即便是讓她在火葬中殉夫時,她還是那樣平靜地順從了。然而正是摩訶摩耶的這種平靜的“順從”中,讀者可以體味到其間包含著她雖然無聲但卻是強烈的反抗!在“平靜”中,卻透露出一種通人的悲劇氣勢,使讀者清楚地看到了那種荒唐制度所維護著的滅絕人性的社會現實。摩訶摩耶最後的出走,是印度婦女開始覺醒的反映。摩訶摩耶既縣印度婦女苦難的化身,也是敢於反抗的走向覺醒的印度婦女的代表。

泰戈爾的這篇小說,象一首語言簡練的敘事詩。同時,在結構上,也體現了既單純又不乏懸念的藝術風格。