辟韓

辟韓

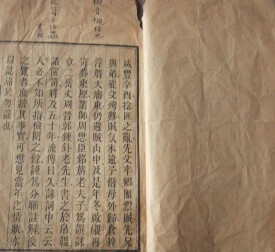

《辟韓》選自《嚴復集》,是嚴復創作的散文,作於1895年,發表於天津《直報》,此文是針對韓愈《原道》一文而作的散文。

往者吾讀韓子《原道》之篇,未嘗不恨其於道於治淺矣。其言曰:“古之時,人之害多矣。有聖人者立,然後教之以相生相養之道,為之君,為之師,驅其蟲蛇禽獸而處之中士(1)。寒然後為之衣,飢然後為之食。木處而顛、土處而病也(2),然後為之宮室。為之工以贍其器用(3),為之賈以通其有無,為之醫藥以濟其夭死,為之葬埋祭祀以長其恩愛,為之禮以次其先後,為之樂以宣其湮鬱(4),為之政以率其怠倦,為之刑以鋤其強梗(5)。相欺也,為之符璽、斗斛、權衡以信之(6);相奪也,為之城郭、甲兵以守之。害至而為之備,患生而為之防。”“如古無聖人,人之類滅久矣。何也?無羽毛、鱗介以居寒熱也(7),無爪牙以爭食也。”如韓子之言,則彼聖人者,其身與其先祖父,必皆非人焉而後可,必皆有羽毛、鱗介而後可,必皆有爪牙而後可。使聖人與其先祖父而皆人也,則未及其生,未及其長,其被蟲蛇、禽獸、寒飢、木土之害而夭死者固已久矣,又烏能為之禮樂刑政以為他人防備患害也哉?老子道其勝孔子與否(8),抑無所異焉,吾不足以定之。至其自然,則雖孔子無以易(9)。韓子一概辭而辟之,則不思之過耳。而韓子又曰:“君者,出令者也;臣者,行君之令而致之民者也;民者,出粟米麻絲、作器皿、通貨財以事其上者也。君不出令,則失其所以為君;臣不行君之令,則失其所以為臣;民不出粟米麻絲、作器皿、通貨財以事其上,則誅。”嗟乎!君民相資之事,固如是焉已哉(10)?無苟如是而已,則桀、紂、秦政之治,初何以異於堯舜三王?且使民與禽獸雜居,寒至而不知衣,飢至而不知食,凡所謂宮室、器用、醫藥、葬埋之事,舉皆待教而後知為之,則人之類其滅久矣。彼聖人者,又烏得此民者出令而君之?

而韓子胡不云:民者出粟米麻絲、作器皿、通貨財以相為養者也,其有相欺相奪而不能自治也,故出什一之賦而置之君(11)。使之作為刑政、甲兵,以鋤其強梗,備其患害。然而君不能獨治也,於是為之臣,使之行其令,事其事。是故民不出什一之賦則莫能為之君;君不能為民鋤其強梗、防其患害則廢;臣不能行其鋤強梗、防患害之令則誅乎?孟子曰:“民為貴,社稷次之,君為輕(12)。”此古今之通義也。而韓子不爾雲者,知有一人,而不知有億兆也(13)。老之言曰:“竊鉤者誅,竊國者侯(14)。”夫自秦以來,為中國之君者,皆其尤強梗者也,最能欺奪者也,竊嘗聞道之大原出於天矣(15)。今韓子務尊其尤強梗、最能欺奪之一人,使安坐而出其唯所欲為之令。而使天下之民各出其苦筋力、勞神慮者以供其欲,少不如是焉則誅。天之意固如是乎?道之原又如是乎?“嗚呼!其亦幸而出於三代之後,不見黜於禹、湯、文、武、周公、孔子也;其亦不幸而不出三代之前,不見正於禹湯、文、武、周公、孔子也(16)。”

且韓子亦知君臣之倫之出於不得已乎?有其相欺,有其相奪,有其強梗,有其患害,而民既為是粟米麻絲、作器皿、通貨財與凡相生相養之事矣,今又使之操其刑焉以鋤,主其斗斛、權衡焉以信,造為城郭甲兵焉以守,則其勢不能。於是通功易事(17),擇其公且賢者立而為之君。其意固曰:吾耕矣織矣,工矣賈矣,又使吾自衛其性命財產焉,則廢吾事;何若使子專力於所以為衛者,而吾分其所得於耕織工賈者,以食子、給子之為利廣而事易治乎?此天下立君之本旨也。是故君也臣也刑也兵也,皆緣衛民之事而後有也。而民之所以有待於衛者,以其有強梗、欺奪、患害也。有其強梗、欺奪、患害也者,化未進而民未盡善也(18)。是故君也者,與天下之不善而同存,不與天下之善而對待也。今使用仁義道德之說,而天下如韓子所謂“以之為己,則順而祥;以之為人,則愛而公;以之為心,則和而平”。夫如是之民,則莫不知其性分之所固有,職分之所當為矣。尚何有於強梗欺奪?尚何有於相為患害?又安用此高高在上者朘我以生(19),出令令我,責所出而誅我(20),時而撫我為後,時而虐我為仇也哉(21)?故曰:君臣之倫,蓋出於不得已也。唯其不得已,故不足以為道之原。彼佛之棄君臣是也,其所以棄君臣非也。而韓子將以謂是固與天壤相弊也者(22),又烏足以為知道者乎?

然則及今而棄吾君臣可乎?曰:是大不可。何則?其時未至,其俗未成,其民不足以自治也。彼西洋之善國且不能(23),而況中國乎?今夫西洋者,一國之大公事,民之相與自為者居其七,由朝廷而為之者居其三。而其中之犖犖尤大者(24),則明刑治兵兩大事而已。何則?是二者,民之所以仰於其國之最急者也。昔漢高入關,約法三章耳,而秦民大服(25)。知民所求於上者,保其性命財產,不過如是而已。更鶩其餘,所謂代大匠斫,未有不傷其指者也(26)。

是故使今日而中國有聖人興,彼將曰:吾之以藐藐之身托於億兆人之上者,不得已也,民弗能自治故也。民之弗能自治者,才未逮、力未長、德未和也。乃今將早夜以孳孳求所以進吾民之才德力者(27),去其所以困吾民之才德力者,使其無相欺相奪相患害也。吾將悉聽其自由。民之自由,天之所畀也(28),吾又烏得而靳之(29)?如是,幸而民至於能自治也,吾將悉復而與之矣。非唯一國之日進富強,餘一人與吾子孫尚亦有利焉,吾曷貴私天下哉(30)?誠如是,三十年而民不大和,治不大進。六十年而中國有不克與歐洲各國方富而比強者,正吾莠言亂政之罪可也(31)。彼英、法、德、美諸邦之進於今治者,要不外數百年數十年間耳。況夫彼為其難,吾為其易也。

嗟乎!有此無不有之國,無不能之民,用庸人之論,忌諱虛憍(32),至於貧且弱焉,以亡天下,恨事孰過此者!是故考西洋各國,當知富強之甚難也,我何可以苟安?考西洋各國,又當知富強之易易也,我不可以自餒。道在去其害富、害強,而日求其能與民共治而已。語有之曰:“曲士不可與語道者,束於教也(33)。”苟求自強,則古人之書且有不可泥者(34),況夫秦以來之法制!如彼韓子,徒見秦以來之君。秦以來之君,正所謂大盜竊國者耳。國誰竊?轉相竊之於民而已。既已竊之矣,又惴惴然恐其主之或覺而復之也。於是其法與令猥毛而起(35)。質而論之,其什八九皆所以壞民之才,散民之力,漓民之德者也(36)。斯民也,固斯天下之真主也。必弱而愚之,使其常不覺,常不足以有為,而後吾可以長保所竊而永世。嗟乎!夫誰知患常出於所慮之外也哉?此莊周所以有胠篋之說也(37)。是故西洋之言治者曰:“國者斯民之公產也,王侯將相者通國之公僕隸也。”而中國之尊王者曰:“天子富有四海,臣妾億兆(38)。”臣妾者,其文之故訓猶奴虜也(39)。夫如是,則西洋之民,其尊且貴也,過於王侯將相;而我中國之民,其卑且賤,皆奴產子也。設有戰鬥之事,彼其民為公產公利自為斗也,而中國則奴為其主斗耳。夫驅奴虜以斗貴人,固何所往而不敗?

(節選)

(1)處之中土:使他們在中原土地上安居。

(2)木處而顛:住在樹木上要跌下來。土處:住在洞穴中。

(3)贍(shàn):供給。

(4)湮(yīn)郁:情緒鬱悶不暢。

(5)鋤其強梗:剷除強暴凶頑的人。

(6)權衡:秤錘和秤桿。

(7)鱗介:魚類的鱗和蟲類的甲殼。

(8)老之道:老子的“道”。

(9)自然:老子“道法自然”說。易:改變。

(10)相資:相互憑藉、依靠。

(11)什一之賦:用十分之一做賦稅。置:設立。

(12)“民之貴”三句:語出《孟子·盡心下》。

(13)億兆:千萬百姓。

(14)“竊鉤者”二句:語出《老子·胠篋》。

(15)“道之大原”句:語見《漢書·董仲舒傳》:“道之大原出於天,天不變,道亦不變。”

(16)“嗚呼”以下數句:引自韓愈批判佛、道的話,藉以諷刺韓愈的謬論。

(17)通功易事:人各有事,互通有無。語出《孟子·滕文公下》。

(18)化:教化。

(19)朘(juān):即朘刻,搜括、剋扣的意思。

(20)責:索取。

(21)撫我為後,虐我為仇:語出《尚書·泰誓下》。后:帝王。

(22)天壤相弊:語出《戰國策》。天壤:比喻事物的經久不朽。弊:敗壞。意思是與天地共始終。

(23)善國:進步發達的國家。

(24)犖犖(luò):明顯。

(25)約法三章:事見《史記·高祖本紀》。

(26)代大匠斫(zhuó):語見《老子》:“夫代大匠斫者,希有不傷手者矣。”斫:砍。

(27)孳孳:即孜孜,勤勉不倦。

(28)畀(bì):給予。

(29)靳(jìn):吝惜。

(30)曷:何。貴:崇尚。

(31)方富:比富。正:正法、治罪。莠言:壞話,錯話。

(32)虛憍:空虛驕傲。

(33)“曲士”句:語出《莊子·秋水》。曲士:鄉曲之士。束於教:被他們所受的教育所束縛。

(34)泥:拘泥。

(35)猥毛而起:像刺蝟毛齊豎一樣紛繁出現。

(36)漓:薄。

(37)胠篋:《莊子·胠篋》篇。

(38)臣妾億兆:把百姓當作奴隸。

(39)故訓:最初的解釋。

這篇文章選自《嚴復集》,作於1895年,發表於天津《直報》,此文針對韓愈《原道》一文而作。韓愈在《原道》中從級建立封建等級制度、維護封建統治秩序的角度,論述了君統治民的合法性。嚴復則嚴厲批駁了韓愈的觀點,猛烈抨擊自秦以來的封建君主專制的制度,指出“秦以來之君,正所謂大盜竊國者”;封建君主的愚民政策正是造成國家貧弱局面、無力抵禦外敵的原因。嚴復還提出學習西方富強的經驗、建立君主立憲國家的維新主張。儘管嚴復的政治觀點帶有資產階級改良派的局限性,但他以被視為孔孟以後道統繼承人的韓愈的文章作為批判對象,這本身就是對封建道統的大膽挑戰,在當時具有批判現實的進步意義,也因此引起了強烈的反響。

嚴復(1853—1921),字又陵,又字幾道。福建侯官(今福州市)人。十四歲考取沈葆楨創辦的福州船廠附設船政學堂。1877年(光緒三年)被派往英國留學,除完成學業外,致力於研究英國社會的政治、經濟制度。閱讀英法資產階級學者的著作。1879年(光緒五年)歸國,任福州船政學堂教習。次年調至天津北洋水師學堂任總教習等。1894年(光緒二十年)甲午中日戰爭后,嚴復在天津《直報》上發表《論世變之亟》、《原強》、《救亡決論》、《辟韓》等文章,宣傳變法圖強,震動一時。1897年(光緒二十三年),與人在天津創辦《國聞報》和《國聞彙編》,以“通中外之情”。自1899年(光緒二十五年)起,翻譯西方資產階級學術著作《天演論》、《原富》、《社會通詮》、《名學》、《群學肄言》、《群己權界論》等。民國初,曾任京師大學堂校長等職。著作有《嚴復集》、《嚴幾道詩文鈔》、《嚴譯名著叢刊》。