馬嘶鄉

四川省古藺縣下轄鄉

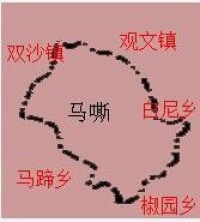

馬嘶鄉,也稱馬嘶苗族鄉(Miao nationality township troops),位於古藺縣西南部,赤水河北岸,西北面是雙沙鎮,西南面是馬蹄鄉,以321國道相隔,東南臨椒園鎮和白泥鄉,東北面是觀文鎮。面積89平方千米,人口1.25萬人(2006年末),主要有漢族和苗族,其中苗族2400人,轄5個行政村。鄉政府駐養馬嘶,距古藺縣城39千米。

馬嘶鄉

510525209:~201紅星村~202同心村~203團結村~204柳溝村~205茶園村

1958年,建馬嘶公社。

1987年,設馬嘶苗族鄉。

1997年,面積41平方千米,人口0.6萬,轄上豐、鳳坪、三岔、花秋、白虎、營頂、同心、水洪、流星9個行政村。

2006年,將原建新鄉的柳溝和茶園2個村所屬行政區域併入馬嘶苗族鄉。全鄉總面積89平方千米,人口1.25萬人。轄5個行政村,分別是紅星村、同心村、團結村、柳溝村、茶園村。

馬嘶鄉

馬嘶鄉

2、牧畜產業:充分利用玉米優越,通過養豬轉化成商品,增加農民的收入。計劃培育養殖生豬100頭以上的大戶350戶,500頭的大戶15戶,現已培育養豬大戶50戶。

3、烤煙產業:2010年種植烤煙面積6300畝,實現產量85萬公斤,產值1000萬元,人均烤煙收入800元。

全民活動

匯龍湖景觀

1、偷親

在苗族流傳著一種“偷親”的婚俗。當青年男女雙方經過多次“坐妹”(談情說愛)、對歌,相互了解之後,便互送禮品定情,準備成婚。假若女方父母反對這門親事,他們就採取“偷親”的辦法。“偷親”的那天晚上,女方先把日常用的東西拿到離家約半里路的地方藏起來,然後在家待男方的到來。夜色降臨,男方和較好的朋友如往常一樣到女方家“坐妹”。深夜,男方告辭,女方裝著依依難捨的樣子送哥出門,就到藏東西的地方取出東西一同到男家去了。次日,女方父母才知道女兒被男方“偷走”了。第三天,新郎委派一位年高望重的老大爺帶著三樣禮物──雞、鴨、蛋,去女方家向其父母報情,賠禮道歉。如女方父母收下禮物,說明他們已基本同意婚事,那就再商量舉行婚禮的事;若拒絕,婚禮也就不再舉行,到政府登記就行了。這種“偷親”的婚俗,在苗族人民中流行已有幾百年的歷史,是苗族青年爭取婚姻自由,反抗封建包辦婚姻制度的一種方式,一直沿襲至今。

2、趕苗場

流行於敘永縣、古藺縣一帶。馬嘶每年農曆七月初四舉行。當地人也稱“趕苗場”為“趕鬧熱場”,因為那天趕集的人比平常趕集的多一兩倍,人山人海,非常熱鬧。關於趕苗場的起源,相傳是苗族人在一次起義失敗后形成的。官府不讓他們聚會。人們便以到場壩吹蘆笙娛樂為名,秘密聯繫,後來逐漸演變為固定的節日。苗族傳統樂器分為打擊樂器和管弦樂器。蘆笙和鼓是苗族地區普採用的傳統樂器.

3、傳統節日

馬嘶地區帶有濃厚的民族風味,村民大多一日三餐,三餐都以米飯為主食,每逢農曆四、九趕集,也就是每五日一次,也是農民休息的日子,而周末不逢趕集也仍然種地。

端午節

馬嘶村民端午節早上吃煮雞蛋和大蒜,然後中午就會享用豐富的午餐。飯後就會出門“游百病”。而在養馬嘶街道居民則會在早上吃抄手或粽子。小孩子則會在午飯後約好去尋吃''牛奶奶''等野果。

十月初一打糍粑

糍粑不僅是馬嘶人節日的喜慶食物,平時小攤上也售油炸粑、米粑粑等。

苗家風情文化:馬嘶苗族民族文化淵遠流長,早在宋朝時期,苗族同胞就在此居住。“偷親”的婚俗、蘆笙舞、鬥牛舞、苗家反排鼓舞等原生態文化保存完好。苗族手工蠟染、刺繡,工藝古樸,紋式獨特。

紅色革命文化:馬嘶作為紅軍長征四渡赤水的轉戰區域,擁有豐富的紅色文化歷史資源,保存著紅軍樹、紅軍洞、紅軍詩、紅軍路等紅色遺跡,馬嘶群眾當年收留、掩護遺失紅軍的故事廣為流傳。

茶馬古道文化:馬嘶種茶悠久歷史,最早可追溯到唐代,大曆十年(公元775年)“茶聖”陸羽撰《茶經》,書中介紹瀘州南部少數民族採茶、制茶工藝。明朝奢香夫人做貴州宣慰使時,用建新的茶葉作為貢品進獻給明太祖朱元璋,至此年年歲貢,久負盛名。據清嘉慶年間立於古鹽道旁的“貢茶碑”關於“建新青茶,渡船經古藺出川,暢銷各地”的記載,可以印證當時古茶道的興盛。

2020年11月1日,常住人口為8540人。