共找到6條詞條名為馬嶺鎮的結果 展開

馬嶺鎮

貴州省興義市下轄鎮

馬嶺鎮位於貴州省黔西南自治州首府興義市北部,是興義市城市中心片區之一,距興義萬峰林機場12公里、興義火車站9公里,309省道穿境而過,交通便利。

1992年,馬嶺鎮設立。馬嶺鎮轄區面積104.97平方公里,分佈著苗族、布依族等少數民族,全鎮下轄7村1社區,總人口4萬餘人。

近年來,馬嶺鎮黨委政府按照興義市委、市政府“三化一業”的發展戰略,堅持“一河兩岸,三化並進,四輪驅動,縱深發展”的發展思路。

2010年,生產總值達14億元。

馬嶺鎮地處興義市東北部國家級風景名勝區——馬嶺河畔,是興義市城市中心區第六片區,距離城市中心區11公里、機場12公里、火車站9公里。309省道穿境而過,交通便利。全鎮國土面積104.97平方公里,居住著苗族、布依族等少數民族,全鎮下轄7村1社區,總人口4萬餘人。

近年來,馬嶺鎮黨委政府按市委、政府“三化一業”的發展戰略,堅持“一河兩岸,三化並進,四輪驅動,縱深發展”的發展思路,2010年國內生產總值達14億元,財政總收入突破1億元,農民人均純收入達5000元;預計“十二五”期末總產值達60億元,固定資產投資達50億元,農民人均純收入達到全國平均水平。

馬嶺鎮不僅風景秀麗迷人,地名來源也極富詩意。站在馬嶺鎮納省的戴家營盤山頂,可見一山前仰后俯,形如馬鞍,被稱為“馬鞍山”;鞍韉之上,橫卧一峰,形似神鱉,回望峽谷,活靈活現,因而叫“鱉山”。馬鞍山和鱉山系同一山系,連為一體,當地人稱之為“馬鱉大山”。後來,按照互滲原理,在納省最高的大山頂端修建一座鎮寶塔,將馬鱉山改稱“馬別山”,將馬鱉大寨改作“馬別大寨”。

馬別大寨往下,有一條通往雲南的古驛道。明清時期,官府在此設置馬別汛(塘),嘉慶末年,在馬別橋設置場市,以巳亥(蛇豬)為場期。

1932年,為了化解納省和馬別兩地人的矛盾,馬別改稱為“馬嶺”。1992年,馬嶺鎮設立。

馬嶺鎮地處國家級風景名勝區馬嶺河峽谷河畔,南與興義市城區相接,東與頂效開發區相連,是興義市重點規劃的工業園區,現已納入興義市城市新區建設規劃。

鎮內交通縱橫交錯、方便快捷。南昆鐵路、國道324複線、桔山開發大道、興普公路(興義--普安)貫穿全境。通訊網路發達,程式控制、行動電話覆蓋全鎮,實現了村村通水、通電、通路及電視加密工程。

全鎮居住著漢、苗、布依等民族3萬餘人,富餘勞動力多,具備較高的文化素質,能充分滿足企業用工需要。

馬嶺鎮鄉鎮企業已形成以建材為主的瓦戛工業小區和以化工為主的龍井工業小區。鄉鎮工業總產值22000萬元,全鎮稅收的88%來自鄉鎮企業,鄉鎮企業的發展躍居全州第一。

馬嶺河峽谷

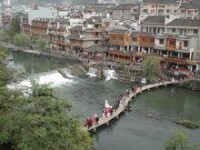

馬嶺河峽谷“十米不同速,百米不同量,一灣接一灣,上灘下灘相連環”。作為國家級風景名勝區,興義馬嶺河峽谷以婀娜多姿的自然風光在卡斯特地區獨領風騷。1998年4月,中國首屆國際皮划艇漂流賽就在這裡舉行,7年後,這裡又迎來了一批運動健兒。2005年11月26日,國家體育總局水上管理中心在這裡舉行備戰2008年北京奧運會皮划艇激流迴旋選拔賽,來自12個代表隊的近80名運動員在這裡一展風采的同時,也領略了馬嶺河峽谷的美。

國家體育總局水上運動管理中心副主任、體育運動訓練學博士劉愛傑說:之所以把這項運動放在馬嶺河峽谷舉行,是因為這裡冬無嚴寒,夏無酷暑,非常適合水上運動的訓練與開展,黔西南的亞高原條件,對運動員肌體心血管系統得改善和運動負荷量的積累起到良好的促進作用。

景區圖片

瓦嘎布依村寨

瓦嘎布依村寨

寨中的一塊壩子,四周都是茂密的榕樹枝葉,似巨傘遮蓋,形成瓦嘎高台獅燈的傳統活動場地。

四合院式風格的布依房屋,石牆、木門、青瓦獨具布依特色。

精品果樹基地,是馬嶺鎮黨委、政府採取“黨支部+公司+基地+農戶”的模式,以龍井村為示範點,結合氣候環境、資源條件,調整農業產業結構、轉變發展方式。按照“引進精品、種植精品、推廣精品、生產精品、銷售精品”的發展思路。引進優質果苗, 通過在示範基地的種植成功后,帶動附近農戶種植精品果樹,使原來幾乎沒有收益的荒坡、石山變成了現在的果山、綠山、金山,現已使幾乎沒有收益的荒坡、石山變成了現在的果山、綠山、金山,將石山地區的劣勢轉變為發展的優勢,形成昔日荒山今日綠的景象,是石漠化治理的成功典範,被稱為“馬嶺模式”。