中國科學院雲南天文台

中國科學院雲南天文台

中國科學院雲南天文台坐落在中國雲南省省會——昆明,是首批進入中科院知識創新工程的綜合性研究所,中國南方最大的天文實測基地,中國科學院下屬的5座天文台之一。

1938年,原中央研究院天文研究所從南京遷到雲南省昆明市東郊鳳凰山(現雲南天文台台址)。1972年,經國家計委批准,正式成立中國科學院雲南天文台。

截至2015年6月,雲南天文台有正式職工240人,其中科技人員為210多人。科技人員裝研究員和正高級工程師30多人,副研究員和高級工程師50多人。有博士研究生60多人,碩士生60多人,在站博士后5人。截至2015年8月,雲南天文台已是由一個園區(鳳凰山園區)、二個觀測站(麗江高美古天文觀測站、澄江撫仙湖太陽觀測站)組成,佔地700餘畝的綜合性天文研究機構

中國科學院雲南天文台

1938年8月,新的國立中央研究院天文研究所在鳳凰山開工建設,至1939年2月27日建成完工,並由所長余青松將“國立中央研究院天文研究所”改名為“鳳凰山天文台”。

抗戰勝利后,中央研究院天文研究所遷回南京,並在鳳凰山留下一個工作站。

中國科學院雲南天文台

1972年,經國家計委批准,“昆明天文站”正式更名為“中國科學院雲南天文台”,並於1975年擴建為綜合性的天文台。

20世紀80年代,由德國引進的1米光學望遠鏡一台,1.2米國產地平式光學望遠鏡一台。

2001年,經中央機構編製委員會批准,將北京天文台、雲南天文台等單位整合為國家天文台,雲南天文台保留原級別。

2006年,從英國引進的2.4米光學望遠鏡一台,用於承擔探月工程地面數據接收任務的國產40米射電望遠鏡一台。

2015年5月,撫仙湖太陽觀測站新建的一米新真空太陽望遠鏡通過成果鑒定。

• 科研儀器

截至2015年11月,雲南天文台擁有的主要設備包括:上世紀80年代由德國引進的1米光學望遠鏡一台,1.2米國產地平式光學望遠鏡一台,2006年從英國引進的2.4米光學望遠鏡一台,用於承擔探月工程地面數據接收任務的國產40米射電望遠鏡一台,建有撫仙湖太陽觀測站的一米新真空太陽望遠鏡等。

| 科研設備 | |

|---|---|

| 2.4米光學望遠鏡:坐落在雲南麗江高美古,截至2015年4月,是中國及東亞地區口徑最大的通用型天文光學望遠鏡。這是一架地平式反射望遠鏡,由英國TTL公司總體設計,2007年由雲南天文台的工程技術人員完成安裝,2008年4月通過驗收,投入使用,成為中國七大天文科學工程之中第一個開始運營的項目。 |  2.4米光學望遠鏡 |

| 1米紅外太陽望遠鏡:一架地平式望遠鏡,真空封窗直徑1200毫米,望遠鏡有效口徑為980毫米,有效視場大於3角分,在F3處焦長為45米。 |  1米紅外太陽望遠鏡 |

| 40米射電望遠鏡:是一台轉檯式卡塞格倫型天線,總重約360噸。天線主反射面直徑40米,工作在S/X頻段,指向精度30角秒,最大轉動速度為1度/秒(方位)和0.5度/秒(俯仰)。主要任務是接收嫦娥衛星下行的科學數據並參與完成對繞月衛星的精密測軌。 |  40米射電望遠鏡 |

| 一米RCC反射式望遠鏡:是民主德國蔡司工廠的產品其雙曲面主鏡口徑為1016mm,卡塞格林系統焦距為13.3m,有效視場為7.3′× 7.3。 |  1米光學望遠鏡 |

• 館藏資源

據2016年11月天文台官網顯示,中國科學院雲南天文台圖書館可共享中國科學院文獻情報中心的館藏資源,截至2009年8月,中國科學院文獻情報中心館藏圖書1145餘萬冊(件)。中國科學院雲南天文台圖書館擁有的電子資源有Annual Reviews、IOP、OUP、EDP 、SCIENCES、SPIE、ASP、NATURE、AIP、SPRINGER、CAMBRIDGE、wiley、AGU、elsevier sciencedirect、APS、IEEE、OSA、EGU、worldscientific、royalsocietypublishing等英文資料庫,擁有ASPCS、SPIE、IAUS、IAUC、PIAU、AIP、EPJ、ASSP等會議文集;擁有方正資料庫、CNKI資料庫、維普資料庫、PQDT學位論文全文資料庫、科學文庫資料庫、全球產品樣本資料庫、中國資訊行搜數網資料庫、國研網資料庫等中文資料庫。

據2016年11月雲南天文台官網顯示,雲南天文台設大樣本恆星演化研究團組、恆星物理研究團組、高能天體物理研究團組、天體測量研究團組、雙星與變星研究團組、系外行星研究團組、射電天文與VLBI研究團組、太陽爆發現象和CME研究團組、光纖陣列太陽光學望遠鏡研究團組、天文技術實驗室、自適應光學在應用天文中的研究團組、選址組、自由探索組等科研部門,並設有兩大天文觀測研究基地,擁有1個中國科學院重點實驗室。

天文觀測研究基地:撫仙湖太陽觀測基地、麗江天文觀測站(南方基地)

中國科學院重點實驗室:中國科學院天體結構與演化重點實驗室

截至2015年6月,雲南天文台有正式職工240人,其中科技人員為210多人。科技人員中研究員和正高級工程師30多人、副研究員和高級工程師50多人。有中國科學院院士1人,中國科學院“百人計劃”入選者1人,國家傑出青年基金獲得者3人。

中國科學院院士:黃潤乾

中國科學院“百人計劃”入選者:劉煜

國家傑出青年基金獲得者:李焱、韓占文、錢聲幫

截至2015年11月,雲南天文台與英國劍橋大學和牛津大學、美國國立天文台、德國馬普學會、日本國立天文台、南京大學、北京師範大學等許多著名天文研究機構,在天文學觀測與研究、望遠鏡及其終端設備研製、天文新技術研究等方面建立了合作關係。

中國科學院雲南天文台

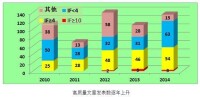

截至2015年11月,雲南天文台獲省部級及以上科技成果獎18項,其中國家自然科學獎二等獎1項、雲南省特殊貢獻獎(雲南省最高科技獎勵)1項、月球探測工程特殊貢獻獎1項。2007年,黃潤乾院士獲《雲南省科學技術獎突出貢獻獎》(雲南省最高科學獎勵)。2014年2月,由中國科學院雲南天文台韓占文、陳雪飛、孟祥存、王博等完成的成果“大樣本恆星演化與特殊恆星的形成”獲2013年國家自然科學二等獎。2007年至2014年,雲南天文台在SCI刊物發表研究論文650餘篇。

| 部分國家級獲獎 | |||

|---|---|---|---|

| 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎時間 | 完成人(主要參加者) |

| 大樣本恆星演化和特殊恆星形成 | 國家自然科學二等獎 | 2013 | 韓占文等 |

| 雲南天文台天文學文摘 | 國家檔案局科技進步獎 | 1988 | 李伯殊 |

| 衛星動力測地 | 國家科技進步獎 | 1987 | 聶昭明等 |

| 空間飛行安全期預報和電離層突然騷擾預報 | 國防科委重大科技成果獎 | 1981 | 羅葆榮 |

| 用人衛方法測量某海島坐標 | 全國科學大會獎 | 1978 | 仇朴章 |

| 太陽黑子精細結構的觀測與研究 | 全國科學大會獎 | 1978 | 丁有濟 |

| 太陽活動預報 | 全國科學大會獎 | 1978 | 張柏榮 |

| 世界時精確測定 | 全國科學大會獎 | 1978 | 冒蔚 |

| 用人衛方法測量某海島坐標 | 全國科學大會獎 | 1978 | 仇朴章 |

中國科學院雲南天文台

《天文研究與技術》主要刊登天文學及相關學科的觀測研究、實測技術和方法、專題述評等方面的學術論文、以及有關天文新發現的研究快訊。2004年經《中國知識資源總庫》專家委員會審核,入選為“中國科技期刊精品資料庫”。設有恆星物理、太陽物理和射電天文、天體力學與天體測量、天文技術與方法、天文學史等欄目。

中國科學院雲南天文台

1999年11月,在中國科協開展的創建全國科普教育基地的工作中,經過全國性學會、省級科協推薦,通過專家評審,雲南天文台成為首批由中國科協命名的“全國科普教育基地”。12月經科技部、中宣部、教育部和中國科協聘請的專家組成“全國青少年科技教育基地”評審委員會評審,雲南天文台被首批命名為“全國青少年科技教育基地” ,並頒發資格證書和牌匾。

2005年2月,中央文明辦、教育部、科技部、共青團中央、全國婦聯、中國科協聯合對在加強和改進未成年人思想道德建設過程中,進行青少年校外活動基地進行評選,雲南天文台亦首批入選,命名為“全國青少年校外活動示範基地”,頒發了證書和匾額。

截至2010年7月,有來自全國各地的上百萬社會公眾和青少年學生到雲南天文台科普基地參加科普活動,學習科普知識。雲南天文台科普基地舉辦過許多大型天象科普活動,如1986年哈雷彗星回歸、1994年彗木相撞、1997年海爾-波普彗星觀測、1999年-2000年流星雨、1980年雲南日全食等。擁有天象廳、科普樓、太陽曆廣場和大型赤道式日、40米射電望遠鏡、中國古天文展廳和雲南少數民族曆法展廳、中國古天文展廳和雲南少數民族曆法展廳、“探月工程——中國人的光榮與夢想”科普展等天文科普活動場所和設施。

雲南天文台自1982年開始招收研究生,是天文學一級學科單位。截至2015年8月,天文台設有包含2個二級學科博士點在內的3個學術型學位的碩士點與博士點、1個專業型學位碩士點,1個天文學博士后流動站。

| 學科類別 | 學科名稱 | |

| 博士后流動站 | 天文學 | |

| 學術型學位碩士點、博士點 | 一級學科 | 天文學 |

| 二級學科 | 天體物理 | |

| 天體測量與天體力學 | ||

| 其他 | 天文技術與方法 | |

| 專業型學位碩士點 | 光學工程 | |

• 教學概況

截至2015年6月,雲南天文台有博士研究生60多人,碩士生60多人,在站博士后5人。

• 學制學位

博士研究生:博士研究生按招考方式分為公開招考和碩博連讀二種類型。公開招考博士研究生基本學制一般為3年,最長修讀年限(含休學)不得超過6年;碩博連讀研究生,在第二學年經轉博考核通過後,錄取為博士研究生,進入博士學習、培養階段。碩博連讀研究生基本學習年限一般為5年,最長修讀年限(含休學)不得超過8年。

碩士研究生:碩士研究生培養採取“兩段式”的培養模式,包括課程學習和科研實踐兩個階段;實行導師或導師小組負責制。碩士研究生入學后第一年在中國科學技術大學等集中參加課程學習,期間遵循《中國科學院研究生院研究生課程集中教學管理規定》,完成基礎理論和專門知識的學習;第二年開始進入導師所在的研究室,依託導師所在單位的科研項目、科研條件和科研設施,進行科研實踐和開展學位論文工作,培養研究生科學研究能力或獨立承擔專門技術工作能力。實行基本學制基礎上的彈性學制,碩士研究生基本學習年限一般為3年,最長修讀年限(含休學)不得超過4年。

• 教學成果

截至2015年7月,雲南天文台共撰寫專著11部;介紹恆星結構和演化的專著6部,成為中外研究生主要教材之一,其中2部獲中科院教學成果二等獎。

• 台徽

中國科學院雲南天文台

主色調為孔雀綠,顯現出濃郁的地方特色。

• 座右銘

正心問天,尋道興文。

截至2016年9月,雲南天文台研究生會組織過迎新、春遊、秋遊、元旦聯歡、主題徵文比賽、送溫暖·獻愛心、愛勞動·慶五一、我心中的中國科學院院史知識競賽等活動。

| 職務 | 姓名 |

| 副台長(主持工作) | 白金明 |

| 黨委書記 | 趙世榮 |

| 副台長 | 王建成、汪敏 |

| 姓名 | 任期 | 職務 |

| 余青松 | 1938-1941 | 中央研究院天文研究所所長 |

| 張鈺哲 | 1941-1945 | 中央研究院天文研究所所長 |

| 陳遵媯 | 1945-1946 | 中央研究院天文研究所代理所長 |

| 王士魁 | 1946-1950 | 鳳凰山天文台主任 |

| 1950-1958 | 昆明天文工作站主任 | |

| 王雪亭 | 1968-1971 | 紫金山天文台昆明天文工作站革命領導小組組長 |

| 吳敏然 | 1971-1979 | 紫金山天文台昆明天文工作站革命領導小組組長、核心組長 |

| 1979-1985 | 雲南天文台黨委書記 | |

| 張柏榮 | 1985-1988 | 雲南天文台台長 |

| 陳彪 | 1982-1985 | 雲南天文台台長 |

| 馮和生 | 1988-1994 | 雲南天文台台長 |

| 覃徽松 | 1994-1998 | 雲南天文台台長 |

| 羅國權 | 1998-2001 | 雲南天文台台長 |

| 李焱 | 2001-2008 | 雲南天文台台長 |

| 韓占文 | 2008-2014 | 雲南天文台台長 |