中央研究院

中國台灣地區最高學術研究機關

中央研究院(Academia Sinica),簡稱中研院,是中華民國國民政府時期中國最高學術研究機關,也是現今中國台灣地區最高學術研究機關。

1928年6月於首都南京成立,1949年部分院士機構搬遷到台灣。1949年10月,中央研究院留在大陸的各機構都被中國科學院接收。1954年在台北市南港區營建現今院址。現直接隸屬於台灣當局領導人(“中華民國總統府”)。首任院長為蔡元培,現任院長為廖俊智。任務包括人文及科學研究,指導、聯絡及獎勵學術研究,培養高級學術研究人才,併兼有科學與人文之研究。

1927年4月17日,中國國民黨中央政治會議第七十四次會議在首都南京舉行,李石曾提出設立中央研究院案,決議推李石曾(煜瀛)、蔡元培(孑民)、張人傑(靜江)共同起草中研院組織法。同年5月9日,中央政治會議第九十次會議議決設立中研院籌備處,並推定蔡元培、李煜瀛、張人傑、褚民誼、許崇清、金湘帆為籌備委員。7月4日,《中華民國大學院組織條例》公布,改列籌設中的中央研究院為中華民國大學院的附屬機關之一。10月大學院成立。11月9日,《中央研究院組織法》公布,明定“中央研究院直隸於中華民國國民政府,為中華民國最高學術研究機關”,設立:物理、化學、工程、地質、天文、氣象、歷史語言、國文學、考古學、心理學、教育、社會科學、動物、植物等十四個研究所。11月20日,大學院院長蔡元培聘請學術界人士王季同、張乃燕、楊杏佛等30人在南京的大學院召開中研院籌備會及各專門委員會聯合成立大會,討論中研院組織大綱及籌備會進行方法。議決先籌設各研究單位,計有:理化實業研究所、地質調查所、社會科學研究所、觀象台四個研究機構,並推定各所常務籌備委員,積極展開籌備工作,並通過《中華民國大學院中央研究院組織條例》。

中央研究院第一屆院士合影

1928年6月9日,中央研究院第一次院務會議在上海東亞酒樓召開,蔡元培主持宣告該機構正式成立。創辦中央研究院的主要成員是中國科學社社員,中央研究院成立後接收了中國科學社在國際上作為中國科學界官方代表的地位。

11月,國民政府公布《中央研究院組織法》11條。規定:中央研究院直隸國民政府,為全國最高學術研究機關。主要職責為實行科學研究,指導、聯絡、獎勵學術研究。

在首任院長蔡元培任內,中央研究院陸續在南京、上海等地設立十個研究所,系由理化實業、社會科學、歷史語言三研究所,以及地質調查所、觀象台與自然歷史博物館演展而來。抗戰期間中央研究院曾西遷昆明、桂林、四川李庄等地,抗戰勝利後方復還京、滬。1948年3月26日中央研究院院士選出,共81人。9月23日第一次院士會議舉行,中研院之體制始告完成。

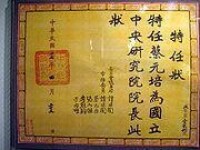

蔡元培任院長的委任狀

地質調查所於1927年11月籌設,1928年7月成立地質研究所,在上海。

社會科學研究所於1927年11月籌設,1928年5月正式成立,下有法制組、民族組、經濟組、社會組,前兩組在南京,后兩組在上海。1934年7月,中華教育文化基金董事會之北平社會調查所併入該所,1945年改稱社會研究所。

觀象台於1927年11月更名,下有天文組、氣象組。1928年2月分立為天文研究所、氣象研究所,均在南京。

語言歷史研究所於1927年夏設於廣州中山大學,1928年3月在中山大學籌設歷史語言研究所,10月22日遷入廣州柏園正式成立,后遷北平。體質人類學研究所於1944年由史語所第四組中抽出另設,抗戰勝利複員后因限於經費,又由史語所收回接辦。

自然歷史博物館於1929年1月籌備,1930年1月成立於南京。1934年7月更名為“動植物研究所”。1944年5月分立動物研究所、植物研究所。

心理研究所於1928年11月決定設立,1929年1月籌備,1929年5月正式成立,在北平。

數學研究所於1941年籌備,1947年正式成立,在上海。

醫學研究所於1944年籌備。

近代物理(即原子能)研究所於1945年秋籌設,嗣因倉促遷台,未能完成。

1949年,“國府”遷台。12月,歷史語言研究所的全部以及數學研究所的部分共二千多箱重要圖書、文物、儀器、設備運往台灣,遷至台北的台灣大學,暫存在桃園縣楊梅鎮火車站倉庫;其餘研究所皆留置於中國大陸,並發展為後來中國科學院之主體(中國科學院早期的外文譯名亦一直沿用Academia Sinica,現多採用英語Chinese Academy of Sciences,但仍有部分研究所沿用拉丁文譯法)。由於多數院士及第一次院士會議所選出之第三屆評議員32人亦都留在大陸或留置國外,在台者僅有吳大猷、朱家驊、凌鴻勛、李先聞、吳敬恆、胡適、傅斯年、李濟、董作賓、王世傑、王寵惠等人,不足法定人數,兩會無法召集并行使職權,“中研院”陷入半停頓狀態。

1954年,經朱家驊多方奔走,在台北市南港區現址營建院區。植物研究所在台“復所”。

1955年,成立近代史研究所及民族研究所籌備處。

1957年,多方討論出“以報到登記人數為實有全體人數”之辦法並呈奉台灣當局領導人令准,於4月2日在台舉行第二次院士會議,4月3日舉行第三屆評議會首次會議。同年12月,胡適繼朱家驊之後擔任院長,次年正式就職。化學研究所在台“復所”。

1958年,舉行第三次院士會議。

1959年,舉行第四次院士會議。同年動物研究所在台“復所”。

1962年,舉行第五次院士會議,王世傑擔任院長。成立“經濟研究所”籌備處,“物理研究所”在台“復所”。

1970年,錢思亮繼王世傑之後擔任院長。成立生物化學研究所。

1974年,舉行第十一次院士會議。成立美國文化研究所。

1975年,三民主義研究所成立。

1976年,成立地球研究所籌備處,次年成立資訊研究所籌備處。

1978年,舉行第十三次院士會議。

1980年,舉行第一次國際漢學會議。

1981年,成立生物醫學科學研究所、“原子與分子科學研究所”籌備處。

1983年,吳大猷接任院長。

1986年,舉行第二次國際漢學會議。

1989年,成立中國文哲研究所籌備處。

1991年,ICSU在台首次學術研討會。成立歐美研究所。

1993年,成立天文研究所、台灣史研究所籌備處。

1994年,旅美科學家李遠哲赴台接任院長。

1995年,成立社會學研究所籌備處。

1997年,成立語言學研究所籌備處。

1998年,成立生物農業研究所籌備處。

2002年,成立政治學研究所籌備處。

2004年,成立“社會學研究所、法律學研究所籌備處。

2005年,“動物研究所、植物研究所更名為細胞與個體生物學研究所、植物暨微生物學研究所。

2006年10月,翁啟惠接任院長。

2008年,舉行第二十八次院士會議。

2010年,舉行第二十九次院士會議。

2012年,舉行第三十次院士會議。

“院長”:廖俊智

“副院長”:周美吟、劉扶東、黃進興

總辦事處處長:葉義雄

授權法源:“中央研究院組織法”

經費來源:台灣地區“行政院”、財團法人

人員總數:2698人

內部單位:總辦事處(4組、4室、2中心)、學術諮詢總會、32委員會

附屬機關:24研究所、7研究中心

研究範圍:數理科學、生命科學、人文社會科學

機構設置:(01)數學研究所;(02)物理研究所;(03)化學研究所;(04)地球科學研究所;(05)資訊科學研究所;(06)統計科學研究所;(07)原子與分子科學研究所;(08)天文及天文物理研究所籌備處;(09)植物研究所;(10)動物研究所;(11)生物化學研究所;(12)分子生物研究所;(13)生物醫學科學研究所;(14)歷史語言研究所;(15)民族學研究所;(16)近代史研究所;(17)經濟研究所;(18)歐美研究所;(19)人文社會科學研究中心;(20)中國文哲研究所;(21)台灣史研究所;(22)社會學研究所;(23)法律學研究所。

院長

院士會議

評議會

處長

副處長

秘書組

中央研究院

總務組

公共事務組

計算中心

儀器服務中心

會計室

人事室

政風室

國際事務辦公室

因應業務需要,中研院在院務會議之下設立各種委員會:

資訊安全委員會

人文社會科學館公共事務委員會

行政電腦化推動委員會

人權委員會

醫學研究倫理委員會

中央研究院科學教育推動委員會

中央研究院與清華大學合作協議

國際科學理事會中華民國委員會

中央研究院動物實驗管理小組

生物實驗安全委員會

該院出版委員會

學術交流及合作委員會

漢籍電子文獻協調委員會

資訊業務咨議委員會

資訊科學研究所大門

該院克隆植物實驗室管理委員會

數位典藏咨議委員會

該院台灣地震數位知識庫建置咨議委員會

院區環境美化推動委員會

院區交通管理委員會

宿舍管理委員會

嶺南美術館管理委員會

學術活動中心管理委員會

綜合體育館管理委員會

輻射防護管理委員會

中央研究院在台五十年專書編纂委員會

藝文活動推動委員會

周報編輯委員會

研究發展成果管理委員會

太平洋鄰里協會

國際研究生院推動委員會

溫室管理委員會

依新版“中研院組織法”在2001年10月公布實施,其中的院長遴選辦法規定,院長任期屆滿時,由院評議會就院士中選舉院長候選人三人,呈請台灣當局領導人遴選並任命。院長任期五年,連選得連任一次。

首任院長蔡元培

朱家驊:1940年9月 - 1949年10月

(部分搬遷台灣地區后“復建”)

朱家驊:1949年10月 - 1957年10月(台,總幹事代理院長)

胡適:1957年12月 - 1962年2月(台)

王世傑:1962年5月 - 1970年4月(台)

錢思亮:1970年5月 - 1983年9月(台)

吳大猷:1983年10月 - 1994年1月(台)

李遠哲:1994年1月 - 2006年10月(台)

翁啟惠:2006年10月 - 2016年3月29日(台)

廖俊智:2016年6月3日 - 現任(台)

中央研究院院士僅為榮譽,平常並無任何職務或實質酬勞,而兩年一次的院士會議,則為院士唯一需要出席的活動。雖然院士並不擔任中研院任何職務,但許多院士是在中央研究院擔任研究員時當選,或是當選后兼任研究員或通信研究員。所以院士同時擔任研究員的比率相當高。

中央研究院院士系由院士會議選舉選出,每二年選出一次,共分為數理科學、生命科學與人文及社會科學三組,每次新任院士名額至多30位,每組至多十位。院士候選人可以由各大學院校、學會、研究機關、中研院院士或評議員提名,之後經過評議會以通信方式無記名投票進入“初步名單”。之後評議會會再於會中投票,決定正式的院士候選人,並於院士會議中投票選舉。

每兩年由院士會議從台灣學術界成績卓著人士中新選一批。中央研究院院士為終身名譽職,分為數理科學、生命科學及 人文社會科學三組。職權如下:選舉院士及名譽院士;選舉評議員;籌議台灣地區學術研究方針;受台灣當局及有關單位之委託,辦理學術設計、調查、審查及研究事項。

中研院現有院士計240人,其中數理科學組100人、生命科學組75人、人文及社會科學組56人。

| 當選 屆數 | 當選日期 | 組別 | 姓名 | 性別 | 當選 年齡 | 出生 | 專長 |

| 第2屆 | 1958年4月 | 數理科學組 | 李政道 | 男 | 32 | 1926年11月25日 | 物理 |

| 第2屆 | 1958年4月 | 數理科學組 | 林家翹 | 男 | 42 | 1916年7月7日 | 流體力學 |

| 第2屆 | 1958年4月 | 數理科學組 | 楊振寧 | 男 | 36 | 1922年9月22日 | 物理 |

| 第6屆 | 1966年7月 | 人文及社會科學組 | 何炳棣 | 男 | 49 | 1917年4月6日 | 歷史學 |

| 第6屆 | 1966年7月 | 數理科學組 | 王瑞駪 | 男 | 45 | 1921年3月16日 | 化學、生物化學、應用物理科學 |

| 第6屆 | 1966年7月 | 數理科學組 | 鄧昌黎 | 男 | 40 | 1926年9月5日 | 物理、應用物理科學 |

| 第7屆 | 1968年7月 | 人文及社會科學組 | 顧應昌 | 男 | 50 | 1918年11月22日 | 經濟學 |

| 第7屆 | 1968年7月 | 數理科學組 | 王兆振 | 男 | 54 | 1914年10月20日 | 應用物理科學、工程科學、物理 |

| 第7屆 | 1968年7月 | 數理科學組 | 馮元楨 | 男 | 49 | 1919年9月15日 | 工程科學 |

| 第8屆 | 1970年7月 | 人文及社會科學組 | 鄒至庄 | 男 | 41 | 1929年12月25日 | 經濟學 |

| 第8屆 | 1970年7月 | 數理科學組 | 葉玄 | 男 | 54 | 1916年12月1日 | 工程科學 |

| 第9屆 | 1972年7月 | 人文及社會科學組 | 張琨 | 男 | 55 | 1917年11月17日 | 語言學(漢語、藏語、苗瑤語、梵文) |

| 第9屆 | 1972年7月 | 生命科學組 | 曹安邦 | 男 | 43 | 1929年7月17日 | |

| 第10屆 | 1974年7月 | 人文及社會科學組 | 余英時 | 男 | 44 | 1930年1月22日 | 歷史學 |

| 第10屆 | 1974年7月 | 生命科學組 | 張伯毅 | 男 | 57 | 1917年10月10日 | 細胞生物學 |

| 第10屆 | 1974年7月 | 生命科學組 | 郭宗德 | 男 | 41 | 1933年2月27日 | 微生物學、分子生物學 |

| 第10屆 | 1974年7月 | 數理科學組 | 周元燊 | 男 | 50 | 1924年9月1日 | 數學、應用數學科學 |

| 第11屆 | 1976年7月 | 人文及社會科學組 | 刁錦寰 | 男 | 43 | 1933年11月8日 | 統計學 |

| 第11屆 | 1976年7月 | 人文及社會科學組 | 陳奇祿 | 男 | 53 | 1923年4月27日 | 人類學 |

| 第11屆 | 1976年7月 | 生命科學組 | 張傳炯 | 男 | 48 | 1928年10月23日 | 藥理學、電生理神經科學、神經毒理學 |

| 第11屆 | 1976年7月 | 生命科學組 | 錢煦 | 男 | 45 | 1931年6月23日 | 醫學生理、生理學及藥理學、生物醫學工程學 |

| 第11屆 | 1976年7月 | 數理科學組 | 丁肇中 | 男 | 40 | 1936年1月27日 | 粒子物理 |

| 第11屆 | 1976年7月 | 數理科學組 | 葛守仁 | 男 | 48 | 1928年10月2日 | 計算機及資訊科學、工程科學 |

| 第12屆 | 1978年7月 | 生命科學組 | 方懷時 | 男 | 64 | 1914年11月7日 | 快速減壓生理學 |

| 第12屆 | 1978年7月 | 生命科學組 | 何曼德 | 男 | 51 | 1927年3月28日 | 微生物學、病毒學、免疫學、醫學生理學、新陳代謝 |

| 第12屆 | 1978年7月 | 生命科學組 | 彭明聰 | 男 | 61 | 1917年11月28日 | 生理學、系統神經科學 |

| 第12屆 | 1978年7月 | 生命科學組 | 蔡作雍 | 男 | 50 | 1928年2月17日 | 生理學及藥理學、系統神經科學 |

| 第12屆 | 1978年7月 | 數理科學組 | 鄭洪 | 男 | 41 | 1937年3月2日 | 理論物理 |

| 第13屆 | 1980年7月 | 人文及社會科學組 | 許倬雲 | 男 | 50 | 1930年7月10日 | 歷史學 |

| 第13屆 | 1980年7月 | 生命科學組 | 何潛 | 男 | 46 | 1934年10月23日 | 生物化學 |

| 第13屆 | 1980年7月 | 生命科學組 | 梁棟材 | 男 | 64 | 1916年7月10日 | 藥理學、毒物學 |

| 第13屆 | 1980年7月 | 數理科學組 | 吳大峻 | 男 | 47 | 1933年12月1日 | 物理 |

| 第13屆 | 1980年7月 | 數理科學組 | 李遠哲 | 男 | 44 | 1936年11月29日 | 化學 |

| 第13屆 | 1980年7月 | 數理科學組 | 項武忠 | 男 | 45 | 1935年7月12日 | 數學 |

| 第14屆 | 1982年7月 | 人文及社會科學組 | 劉遵義 | 男 | 38 | 1944年12月12日 | 經濟發展、經濟增長、包括中國在內的東亞經濟 |

| 第14屆 | 1982年7月 | 生命科學組 | 王倬 | 男 | 46 | 1936年11月18日 | 生物化學、分子生物學 |

| 第14屆 | 1982年7月 | 生命科學組 | 宋瑞樓 | 男 | 65 | 1917年8月6日 | 消化系、肝臟學、內科學 |

| 第14屆 | 1982年7月 | 生命科學組 | 黃周汝吉 | 女 | 50 | 1932年4月2日 | 生物化學、分子生物學、腫瘤學、藥理學 |

| 第14屆 | 1982年7月 | 數理科學組 | 韋潛光 | 男 | 52 | 1930年12月7日 | 化學、工程科學 |

| 第15屆 | 1984年7月 | 人文及社會科學組 | 李亦園 | 男 | 53 | 1931年8月20日 | 人類學、宗教學 |

| 第15屆 | 1984年7月 | 生命科學組 | 吳成文 | 男 | 46 | 1938年6月19日 | 生物化學、細胞及發展生物學、醫療遺傳學、血液學、腫瘤學 |

| 第15屆 | 1984年7月 | 生命科學組 | 彭汪嘉康 | 女 | 52 | 1932年9月19日 | 醫學遺傳學、血液學、腫瘤學 |

| 第15屆 | 1984年7月 | 數理科學組 | 丘成桐 | 男 | 35 | 1949年4月4日 | 數學、物理 |

| 第15屆 | 1984年7月 | 數理科學組 | 吳耀祖 | 男 | 60 | 1924年3月20日 | 應用數學科學、應用物理科學、工程科學 |

| 第15屆 | 1984年7月 | 數理科學組 | 林聖賢 | 男 | 47 | 1937年9月17日 | 化學 |

| 第16屆 | 1986年7月 | 人文及社會科學組 | 丁邦新 | 男 | 50 | 1936年10月15日 | 語言學 |

| 第16屆 | 1986年7月 | 生命科學組 | 羅浩 | 男 | 49 | 1937年5月28日 | 細胞及分子神經科學、神經藥理學、系統神經科學 |

| 第16屆 | 1986年7月 | 生命科學組 | 黃秉干 | 男 | 55 | 1931年7月13日 | 分子遺傳學 |

| 第16屆 | 1986年7月 | 生命科學組 | 羅銅壁 | 男 | 59 | 1927年2月15日 | 生物化學 |

| 第16屆 | 1986年7月 | 數理科學組 | 鮑亦興 | 男 | 56 | 1930年1月19日 | 理論與應用力學、物理聲學、土木工程學 |

| 第16屆 | 1986年7月 | 數理科學組 | 趙佩之 | 男 | 68 | 1918年12月18日 | 機械工程 |

| 第17屆 | 1988年7月 | 人文及社會科學組 | 於宗先 | 男 | 58 | 1930年9月10日 | 經濟學 |

| 第17屆 | 1988年7月 | 人文及社會科學組 | 何丙郁 | 男 | 62 | 1926年4月4日 | 歷史學(科學史) |

| 第17屆 | 1988年7月 | 人文及社會科學組 | 宋文薰 | 男 | 64 | 1924年5月14日 | 考古學 |

| 第17屆 | 1988年7月 | 生命科學組 | 簡悅威 | 男 | 52 | 1936年6月11日 | 遺傳學、血液學 |

| 第17屆 | 1988年7月 | 生命科學組 | 陳長謙 | 男 | 52 | 1936年10月5日 | 生物化學、生物物理 |

| 第17屆 | 1988年7月 | 生命科學組 | 蔡南海 | 男 | 44 | 1944年4月8日 | 細胞生物學、發展生物學、植物生物學 |

| 第17屆 | 1988年7月 | 數理科學組 | 朱經武 | 男 | 47 | 1941年12月2日 | 應用物理科學、物理 |

| 第17屆 | 1988年7月 | 數理科學組 | 田炳耕 | 男 | 69 | 1919年8月2日 | 應用物理科學 |

| 第18屆 | 1990年 | 人文及社會科學組 | 卞趙如蘭 | 女 | 68 | 1922年4月20日 | 音樂社會人類學 |

| 第18屆 | 1990年 | 人文及社會科學組 | 陶晉生 | 男 | 57 | 1933年5月23日 | 歷史學 |

| 第18屆 | 1990年 | 生命科學組 | 錢澤南 | 男 | 41 | 1949年9月22日 | 分子生物學 |

| 第18屆 | 1990年 | 生命科學組 | 黃詩厚 | 女 | 51 | 1939年3月22日 | 微生物學、生物化學學(病毒學) |

| 第18屆 | 1990年 | 數理科學組 | 孔祥重 | 男 | 45 | 1945年11月9日 | 計算機科學 |

| 第18屆 | 1990年 | 數理科學組 | 徐遐生 | 男 | 47 | 1943年6月2日 | 天文物理、地球物理、物理 |

| 第18屆 | 1990年 | 數理科學組 | 沈元壤 | 男 | 55 | 1935年3月25日 | 應用物理科學 |

| 第18屆 | 1990年 | 數理科學組 | 卓以和 | 男 | 53 | 1937年7月10日 | 應用物理科學、工程科學 |

| 第18屆 | 1990年 | 數理科學組 | 韓光渭 | 男 | 60 | 1930年1月29日 | 工程科學 |

| 第18屆 | 1990年 | 數理科學組 | 鄧大量 | 男 | 53 | 1937年7月3日 | 地球物理、地理、應用數學科學 |

| 第18屆 | 1990年 | 數理科學組 | 徐皆蘇 | 男 | 68 | 1922年5月27日 | 工程科學 |

| 第18屆 | 1990年 | 數理科學組 | 許靖華 | 男 | 61 | 1929年1月7日 | 地球科學 |

| 第19屆 | 1992年 | 人文及社會科學組 | 杜正勝 | 男 | 48 | 1944年6月10日 | 歷史學 |

| 第19屆 | 1992年 | 人文及社會科學組 | 王士元 | 男 | 59 | 1933年8月14日 | 語言學、認知演化 |

| 第19屆 | 1992年 | 人文及社會科學組 | 王賡武 | 男 | 62 | 1930年10月9日 | 歷史學、人類學、政治學 |

| 第19屆 | 1992年 | 人文及社會科學組 | 張玉法 | 男 | 56 | 1936年12月28日 | 歷史學(中國近代史) |

| 第19屆 | 1992年 | 人文及社會科學組 | 方聞 | 男 | 62 | 1930年12月9日 | 美術史 |

| 第19屆 | 1992年 | 人文及社會科學組 | 張灝 | 男 | 55 | 1937年8月24日 | 歷史學 |

| 第19屆 | 1992年 | 生命科學組 | 徐立之 | 男 | 42 | 1950年12月21日 | 人類遺傳疾病、基因組研究 |

| 第19屆 | 1992年 | 生命科學組 | 賴明詔 | 男 | 50 | 1942年9月8日 | 微生物學 |

| 第19屆 | 1992年 | 生命科學組 | 陳定信 | 男 | 49 | 1943年7月6日 | 肝臟學、內科學、微生物學 |

| 第19屆 | 1992年 | 生命科學組 | 廖一久 | 男 | 56 | 1936年11月4日 | 水產養殖學、水族生態學、栽培漁業學、水產養殖管理學 |

| 第19屆 | 1992年 | 生命科學組 | 王正中 | 男 | 56 | 1936年2月10日 | 生物化學、微生物學 |

| 第19屆 | 1992年 | 數理科學組 | 崔琦 | 男 | 53 | 1939年2月28日 | 物理、應用物理科學 |

| 第19屆 | 1992年 | 數理科學組 | 楊祖佑 | 男 | 52 | 1940年11月29日 | 航太工程 |

| 第19屆 | 1992年 | 數理科學組 | 王佑曾 | 男 | 58 | 1934年12月24日 | 計算機及資訊科學、工程科學 |

| 第19屆 | 1992年 | 數理科學組 | 高錕 | 男 | 59 | 1933年11月4日 | 光纖通訊 |

| 第19屆 | 1992年 | 數理科學組 | 劉太平 | 男 | 47 | 1945年11月18日 | 偏微分方程、震波理論、動力學 |

| 第19屆 | 1992年 | 數理科學組 | 王義翹 | 男 | 56 | 1936年3月12日 | 生物科技、生化工程 |

| 第19屆 | 1992年 | 數理科學組 | 梅強中 | 男 | 57 | 1935年4月4日 | 工程科學、應用數學科學 |

| 第19屆 | 1992年 | 數理科學組 | 鄭天佐 | 男 | 58 | 1934年9月6日 | 物理、應用物理科學 |

| 第19屆 | 1992年 | 數理科學組 | 方復 | 男 | 62 | 1930年9月11日 | 物理、應用物理科學、工程科學 |

| 第20屆 | 1994年 | 人文及社會科學組 | 金耀基 | 男 | 59 | 1935年2月14日 | 社會學 |

| 第20屆 | 1994年 | 人文及社會科學組 | 王業鍵 | 男 | 64 | 1930年5月6日 | 中國經濟史 |

| 第20屆 | 1994年 | 人文及社會科學組 | 曾志朗 | 男 | 50 | 1944年9月8日 | 認知心理學、神經語言學、記憶、閱讀歷程及注意 |

| 第20屆 | 1994年 | 人文及社會科學組 | 梅祖麟 | 男 | 61 | 1933年2月14日 | 語言學、文學 |

| 第20屆 | 1994年 | 人文及社會科學組 | 麥朝成 | 男 | 51 | 1943年2月26日 | 經濟學、區域經濟學 |

| 第20屆 | 1994年 | 人文及社會科學組 | 林毓生 | 男 | 60 | 1934年8月7日 | 中國思想史 |

| 第20屆 | 1994年 | 生命科學組 | 李遠川 | 男 | 62 | 1932年3月30日 | 生物化學、糖科學 |

| 第20屆 | 1994年 | 生命科學組 | 李文華 | 男 | 44 | 1950年6月1日 | 生物化學、細胞生物學、腫瘤生物學 |

| 第20屆 | 1994年 | 生命科學組 | 伍焜玉 | 男 | 53 | 1941年7月6日 | 血管及幹細胞生物學、血液學、腫瘤學 |

| 第20屆 | 1994年 | 生命科學組 | 廖述宗 | 男 | 63 | 1931年1月1日 | 生物化學、分子醫學 |

| 第20屆 | 1994年 | 生命科學組 | 黃以靜 | 女 | 48 | 1946年8月27日 | 細菌學、分子生物學 |

| 第20屆 | 1994年 | 生命科學組 | 周昌弘 | 男 | 52 | 1942年9月5日 | 植物生態學、植物化學生態學、分子生態學 |

| 第20屆 | 1994年 | 生命科學組 | 鄭永齊 | 男 | 50 | 1944年12月29日 | 生理學、藥理學、醫學遺傳學、血液學、腫瘤學、醫學生理學、新陳代謝 |

| 第20屆 | 1994年 | 生命科學組 | 王光燦 | 男 | 65 | 1929年10月19日 | 生物化學 |

| 第20屆 | 1994年 | 數理科學組 | 毛河光 | 男 | 53 | 1941年6月18日 | 地球物理學、地質學 |

| 第20屆 | 1994年 | 數理科學組 | 朱棣文 | 男 | 46 | 1948年2月28日 | 物理、應用物理科學 |

| 第20屆 | 1994年 | 數理科學組 | 李雅達 | 男 | 48 | 1946年9月8日 | 物理 |

| 第20屆 | 1994年 | 數理科學組 | 黎子良 | 男 | 49 | 1945年6月28日 | 應用數學科學 |

| 第20屆 | 1994年 | 數理科學組 | 翁啟惠 | 男 | 46 | 1948年8月3日 | 化學生物學、合成有機化學 |

| 第20屆 | 1994年 | 數理科學組 | 厲鼎毅 | 男 | 63 | 1931年7月7日 | 應用物理科學、電機電子工程、光電科技 |

| 第20屆 | 1994年 | 數理科學組 | 湯仲良 | 男 | 60 | 1934年5月14日 | 應用物理科學 |

| 第20屆 | 1994年 | 數理科學組 | 施敏 | 男 | 58 | 1936年3月21日 | 應用物理科學、半導體物理及裝置 |

| 第21屆 | 1996年 | 人文及社會科學組 | 劉翠溶 | 女 | 55 | 1941年12月5日 | 歷史學 |

| 第21屆 | 1996年 | 人文及社會科學組 | 郝延平 | 男 | 62 | 1934年12月22日 | 歷史學 |

| 第21屆 | 1996年 | 人文及社會科學組 | 蕭政 | 男 | 53 | 1943年6月27日 | 經濟學 |

| 第21屆 | 1996年 | 生命科學組 | 陳良博 | 男 | 53 | 1943年8月23日 | 細胞生物學 |

| 第21屆 | 1996年 | 生命科學組 | 李國雄 | 男 | 56 | 1940年1月4日 | 藥物化學、生物活性天然產物、新葯發現與開發、中醫 |

| 第21屆 | 1996年 | 生命科學組 | 庄明哲 | 男 | 65 | 1931年11月16日 | 遺傳學、醫療遺傳學、系統神經科學 |

| 第21屆 | 1996年 | 生命科學組 | 錢永佑 | 男 | 51 | 1945年3月3日 | 生物物理 |

| 第21屆 | 1996年 | 生命科學組 | 林榮耀 | 男 | 62 | 1934年5月27日 | 生物化學、基因體學、蛋白質體學 |

| 第21屆 | 1996年 | 生命科學組 | 何英剛 | 男 | 57 | 1939年5月7日 | 藥理學、神經科學、生物化學 |

| 第21屆 | 1996年 | 數理科學組 | 黎念之 | 男 | 64 | 1932年12月25日 | 化學工程、工程科學 |

| 第21屆 | 1996年 | 數理科學組 | 崔章琪 | 男 | 59 | 1937年7月16日 | 凝態物理、超導 |

| 第21屆 | 1996年 | 數理科學組 | 張俊彥 | 男 | 59 | 1937年10月12日 | 應用物理科學、工程科學、物理 |

| 第21屆 | 1996年 | 數理科學組 | 朱兆凡 | 男 | 63 | 1933年5月28日 | 工程科學、電子致冷 |

| 第21屆 | 1996年 | 數理科學組 | 胡流源 | 男 | 54 | 1942年6月3日 | 工程科學、生物力學、組織工程 |

| 第22屆 | 1998年 | 人文及社會科學 | 朱敬一 | 男 | 43 | 1955年10月29日 | 經濟學、法律學 |

| 第22屆 | 1998年 | 人文及社會科學 | 余國藩 | 男 | 60 | 1938年10月6日 | 宗教與比較文學 |

| 第22屆 | 1998年 | 人文及社會科學 | 楊國樞 | 男 | 66 | 1932年12月22日 | 人格及社會心理學 |

| 第22屆 | 1998年 | 人文及社會科學 | 林南 | 男 | 60 | 1938年8月21日 | 社會學 |

| 第22屆 | 1998年 | 人文及社會科學 | 曹永和 | 男 | 78 | 1920年10月27日 | 歷史學 |

| 第22屆 | 1998年 | 人文及社會科學 | 胡佛 | 男 | 66 | 1932年5月14日 | 政治學、憲法學 |

| 第22屆 | 1998年 | 生命科學組 | 葉公杼 | 女 | 51 | 1947年1月20日 | 神經生理學 |

| 第22屆 | 1998年 | 生命科學組 | 詹裕農 | 男 | 52 | 1946年12月20日 | 神經生理學 |

| 第22屆 | 1998年 | 生命科學組 | 李文雄 | 男 | 56 | 1942年9月22日 | 演化生物學、遺傳學、基因體研究 |

| 第22屆 | 1998年 | 生命科學組 | 何大一 | 男 | 46 | 1952年11月3日 | 免疫學、微生物學、傳染病學 |

| 第22屆 | 1998年 | 生命科學組 | 龔行健 | 男 | 51 | 1947年12月24日 | 生物化學、微生物學、分子遺傳學 |

| 第22屆 | 1998年 | 生命科學組 | 陳建仁 | 男 | 47 | 1951年6月6日 | 流行病學、人類遺傳學、公共衛生、預防醫學 |

| 第22屆 | 1998年 | 生命科學組 | 林秋榮 | 男 | 70 | 1928年8月25日 | 植物生物學 |

| 第22屆 | 1998年 | 數理科學組 | 吳茂昆 | 男 | 49 | 1949年12月6日 | 應用物理科學、物理 |

| 第22屆 | 1998年 | 數理科學組 | 薩支唐 | 男 | 66 | 1932年11月10日 | 物理、應用物理科學、工程科學 |

| 第22屆 | 1998年 | 數理科學組 | 林耕華 | 男 | 60 | 1938年1月11日 | 光電科技 |

| 第22屆 | 1998年 | 數理科學組 | 魯國鏞 | 男 | 51 | 1947年10月19日 | 天文物理學、電波天文學 |

| 第22屆 | 1998年 | 數理科學組 | 劉兆漢 | 男 | 59 | 1939年1月3日 | 工程科學、地球物理學、無線電科學 |

| 第22屆 | 1998年 | 數理科學組 | 沈呂九 | 男 | 60 | 1938年4月28日 | 物理、應用物理科學 |

| 第22屆 | 1998年 | 數理科學組 | 何志明 | 男 | 53 | 1945年8月16日 | 工程科學 |

| 第22屆 | 1998年 | 數理科學組 | 彭旭明 | 男 | 49 | 1949年3月2日 | 化學 |

| 第22屆 | 1998年 | 數理科學組 | 林長壽 | 男 | 47 | 1951年4月17日 | 數學 |

| 第22屆 | 1998年 | 數理科學組 | 陳惠發 | 男 | 62 | 1936年12月23日 | 工程科學 |

| 第23屆 | 2000年 | 人文及社會科學 | 夏伯嘉 | 男 | 45 | 1955年11月15日 | 歷史學 |

| 第23屆 | 2000年 | 人文及社會科學 | 蕭啟慶 | 男 | 63 | 1937年5月16日 | 歷史學 |

| 第23屆 | 2000年 | 人文及社會科學 | 李龍飛 | 男 | 52 | 1948年5月5日 | 經濟學、經濟計量學、統計學 |

| 第23屆 | 2000年 | 人文及社會科學 | 鄭錦全 | 男 | 64 | 1936年12月30日 | 語言學 |

| 第23屆 | 2000年 | 人文及社會科學 | 胡勝正 | 男 | 60 | 1940年8月5日 | 經濟學 |

| 第23屆 | 2000年 | 生命科學組 | 王惠鈞 | 男 | 55 | 1945年11月29日 | 結構生物、生物物理、生物化學 |

| 第23屆 | 2000年 | 生命科學組 | 蒲慕明 | 男 | 52 | 1948年10月31日 | 細胞及分子神經科學 |

| 第23屆 | 2000年 | 生命科學組 | 沈哲鯤 | 男 | 51 | 1949年7月29日 | 細胞及發展生物學、分子遺傳學、醫藥遺傳學 |

| 第23屆 | 2000年 | 生命科學組 | 劉昉 | 男 | 51 | 1949年7月28日 | 癌症藥理學、癌症學 |

| 第23屆 | 2000年 | 生命科學組 | 曹文凱 | 男 | 54 | 1946年10月23日 | 醫學、分子生物學 |

| 第23屆 | 2000年 | 生命科學組 | 林重慶 | 男 | 57 | 1943年3月16日 | 癌症研究 |

| 第23屆 | 2000年 | 生命科學組 | 吳妍華 | 女 | 52 | 1948年2月11日 | 生物化學、微生物學、細胞及分子生物學、分子病毒學 |

| 第23屆 | 2000年 | 生命科學組 | 廖運范 | 男 | 58 | 1942年8月15日 | 內科學、肝臟病學 |

| 第23屆 | 2000年 | 數理科學組 | 姚期智 | 男 | 54 | 1946年12月24日 | 計算機原理 |

| 第23屆 | 2000年 | 數理科學組 | 李太楓 | 男 | 52 | 1948年7月5日 | 天文物理學、地球化學 |

| 第23屆 | 2000年 | 數理科學組 | 陳建德 | 男 | 47 | 1953年5月23日 | 物理 |

| 第23屆 | 2000年 | 數理科學組 | 吳建福 | 男 | 51 | 1949年1月15日 | 應用數學科學(統計)、工程科學(品質工程及工業工程) |

| 第23屆 | 2000年 | 數理科學組 | 虞華年 | 男 | 71 | 1929年1月17日 | 工程科學 |

| 第23屆 | 2000年 | 數理科學組 | 劉炯朗 | 男 | 66 | 1934年10月25日 | 應用數學科學、計算機及資訊科學、工程科學 |

| 第23屆 | 2000年 | 數理科學組 | 林明璋 | 男 | 64 | 1936年10月24日 | 物理化學(化學動力學、燃燒推進化學、物質科學、可再生能量研究、第一原理分子軌域計算) |

| 第23屆 | 2000年 | 數理科學組 | 蔡振水 | 男 | 65 | 1935年11月3日 | 工程科學、應用物理科學 |

| 第24屆 | 2002年 | 人文及社會科學 | 李歐梵 | 男 | 60 | 1942年10月10日 | 現代中國文學 |

| 第24屆 | 2002年 | 人文及社會科學 | 蔡瑞胸 | 男 | 51 | 1951年12月8日 | 統計學、管理學、經濟學 |

| 第24屆 | 2002年 | 人文及社會科學 | 龔煌城 | 男 | 68 | 1934年12月10日 | 語言學 |

| 第24屆 | 2002年 | 人文及社會科學 | 管中閔 | 男 | 46 | 1956年8月15日 | 經濟學 |

| 第24屆 | 2002年 | 人文及社會科學 | 勞思光 | 男 | 75 | 1927年9月3日 | 哲學、歷史學、文化研究 |

| 第24屆 | 2002年 | 生命科學組 | 洪明奇 | 男 | 52 | 1950年9月4日 | 細胞及分子生物學、腫瘤學 |

| 第24屆 | 2002年 | 生命科學組 | 孫同天 | 男 | 55 | 1947年2月20日 | 生物化學、細胞及發展生物學 |

| 第24屆 | 2002年 | 生命科學組 | 梁賡義 | 男 | 51 | 1951年9月7日 | 統計遺傳學、遺傳流行病學 |

| 第24屆 | 2002年 | 生命科學組 | 陳景虹 | 女 | 60 | 1942年1月29日 | 細胞及分子神經科學、生理學及藥理學、生物化學 |

| 第24屆 | 2002年 | 生命科學組 | 潘玉華 | 女 | 52 | 1950年12月11日 | 癌症生物學、癌症遺傳學 |

| 第24屆 | 2002年 | 生命科學組 | 賀端華 | 男 | 54 | 1948年10月1日 | 植物生物學 |

| 第24屆 | 2002年 | 生命科學組 | 陳垣崇 | 男 | 54 | 1948年9月24日 | 遺傳醫學 |

| 第24屆 | 2002年 | 數理科學組 | 朱國瑞 | 男 | 60 | 1942年10月10日 | 物理、應用物理科學 |

| 第24屆 | 2002年 | 數理科學組 | 姚鴻澤 | 男 | 43 | 1959年6月29日 | 數學物理 |

| 第24屆 | 2002年 | 數理科學組 | 王文一 | 男 | 49 | 1953年6月11日 | 應用物理科學、工程科學 |

| 第24屆 | 2002年 | 數理科學組 | 郭位 | 男 | 51 | 1951年1月5日 | 工程科學、可靠度工程 |

| 第24屆 | 2002年 | 數理科學組 | 李羅權 | 男 | 55 | 1947年4月20日 | 物理、地球物理學 |

| 第24屆 | 2002年 | 數理科學組 | 趙午 | 男 | 53 | 1949年7月2日 | 物理、應用物理科學 |

| 第24屆 | 2002年 | 數理科學組 | 杜經寧 | 男 | 65 | 1937年12月30日 | 薄膜材料 |

| 第25屆 | 2004年 | 人文及社會科學 | 王德威 | 男 | 50 | 1954年11月6日 | 文學 |

| 第25屆 | 2004年 | 人文及社會科學 | 謝宇 | 男 | 45 | 1959年10月12日 | 社會學、統計學、教育學 |

| 第25屆 | 2004年 | 人文及社會科學 | 陳永發 | 男 | 60 | 1944年9月1日 | 歷史學 |

| 第25屆 | 2004年 | 人文及社會科學 | 羅聞全 | 男 | 44 | 1960年4月18日 | 經濟學、財務學 |

| 第25屆 | 2004年 | 人文及社會科學 | 王泛森 | 男 | 46 | 1958年10月25日 | 歷史學 |

| 第25屆 | 2004年 | 生命科學組 | 吳仲義 | 男 | 50 | 1954年5月3日 | 演化生物學、遺傳學 |

| 第25屆 | 2004年 | 生命科學組 | 於寬仁 | 男 | 66 | 1938年1月27日 | 生物化學、細胞與分子神經科學 |

| 第25屆 | 2004年 | 生命科學組 | 張文昌 | 男 | 57 | 1947年11月28日 | 前列腺素、訊息傳遞、基因調控、抗炎藥理學 |

| 第25屆 | 2004年 | 生命科學組 | 王寬 | 男 | 59 | 1945年9月9日 | 肌肉生物和生理學、肌肉疾病、收縮系統的結構生物學、肌肉蛋白質體學和納米技術學 |

| 第25屆 | 2004年 | 數理科學組 | 蕭蔭堂 | 男 | 61 | 1943年5月6日 | 數學 |

| 第25屆 | 2004年 | 數理科學組 | 毛昭憲 | 男 | 65 | 1939年1月10日 | 應用數學科學、應用物理科學、工程科學 |

| 第25屆 | 2004年 | 數理科學組 | 胡正明 | 男 | 57 | 1947年7月12日 | 應用物理科學、工程科學 |

| 第25屆 | 2004年 | 數理科學組 | 黃鍔 | 男 | 67 | 1937年11月26日 | 工程科學、應用數學科學、應用物理科學 |

| 第25屆 | 2004年 | 數理科學組 | 胡玲 | 女 | 57 | 1947年5月15日 | 微電子科學技術 |

| 第25屆 | 2004年 | 數理科學組 | 劉國平 | 男 | 55 | 1949年1月25日 | 化學、物理 |

| 第25屆 | 2004年 | 數理科學組 | 廖國男 | 男 | 60 | 1944年11月16日 | 大氣科學、地球物理 |

| 第25屆 | 2004年 | 數理科學組 | 李德財 | 男 | 57 | 1947年4月5日 | 計算機及資訊科學 |

| 第26屆 | 2006年 | 人文及社會科學組 | 夏志清 | 男 | 85 | 1921年1月11日 | 中國文學、英美文學 |

| 第26屆 | 2006年 | 人文及社會科學組 | 李壬癸 | 男 | 70 | 1936年9月20日 | 語言學 |

| 第26屆 | 2006年 | 人文及社會科學組 | 黃一農 | 男 | 52 | 1954年 | 歷史學、考古學、宗教學 |

| 第26屆 | 2006年 | 生命科學組 | 吳以仲 | 男 | 分子細胞學 | ||

| 第26屆 | 2006年 | 生命科學組 | 姚孟肇 | 男 | 57 | 1949年3月21日 | 染色體結構與功能、核仁功能、基因體不穩定性 |

| 第26屆 | 2006年 | 生命科學組 | 庄德茂 | 男 | 神經藥理學、神經退化性疾病及精神性疾病的神經生物學 | ||

| 第26屆 | 2006年 | 生命科學組 | 葉篤行 | 男 | 心臟病學、醫療生理學及新陳代謝 | ||

| 第26屆 | 2006年 | 生命科學組 | 陳培哲 | 男 | 微生物學、醫療遺傳學、血液學、腫瘤學、消化內科 | ||

| 第26屆 | 2006年 | 生命科學組 | 楊泮池 | 男 | 細胞及發展生物學、醫療遺傳學、血液學、腫瘤學 | ||

| 第26屆 | 2006年 | 數理科學組 | 范良士 | 男 | 化學工程、工程科學 | ||

| 第26屆 | 2006年 | 數理科學組 | 陳守信 | 男 | 中子、X光及雷射散射研究、複雜流體和軟物質科學 | ||

| 第26屆 | 2006年 | 數理科學組 | 劉必治 | 男 | 信號處理及多媒體技術 | ||

| 第26屆 | 2006年 | 數理科學組 | 陳力俊 | 男 | 工程科學、應用物理科學 | ||

| 第26屆 | 2006年 | 數理科學組 | 朱時宜 | 男 | 原子、分子及光學物理 | ||

| 第26屆 | 2006年 | 數理科學組 | 庄炳湟 | 男 | 計算機及資訊科學、應用數學科學 | ||

| 第27屆 | 2008年 | 數理科學組 | 雷干城 | 男 | 59 | 1949年 | 物理、應用物理 |

| 第27屆 | 2008年 | 數理科學組 | 黃煦濤 | 男 | 72 | 1936年 | 信號處理及圖形分析 |

| 第27屆 | 2008年 | 數理科學組 | 舒維都 | 男 | 62 | 1946年 | 語言科技、人機互動、計算機科學 |

| 第27屆 | 2008年 | 數理科學組 | 楊祖保 | 男 | 66 | 1942年 | 化學工程 |

| 第27屆 | 2008年 | 數理科學組 | 李雄武 | 男 | 68 | 1940年 | 電磁學與無線電科學 |

| 第27屆 | 2008年 | 數理科學組 | 賀曾樸 | 男 | 57 | 1951年 | 電波天文學、干涉法、光譜學、恆星與行星形成、鄰近星系、星系中心 |

| 第27屆 | 2008年 | 數理科學組 | 伊林 | 男 | 57 | 1951年 | 物理 |

| 第27屆 | 2008年 | 數理科學組 | 李遠鵬 | 男 | 56 | 1952年 | 物理化學 |

| 第27屆 | 2008年 | 生物科學組 | 蔡立慧 | 女 | 48 | 1960年 | 細胞生物學、遺傳學、分子生物學 |

| 第27屆 | 2008年 | 生物科學組 | 鍾正明 | 男 | 56 | 1952年 | 幹細胞學、發生學、皮膚生物學 |

| 第27屆 | 2008年 | 生物科學組 | 趙華 | 男 | 61 | 1947年 | 結構和計算生物物理學 |

| 第27屆 | 2008年 | 生物科學組 | 蔣觀德 | 男 | 50 | 1958年 | 生物化學、微生物學、分子遺傳學 |

| 第27屆 | 2008年 | 生物科學組 | 沈正韻 | 女 | 51 | 1957年 | 植物分子生物學 |

| 第27屆 | 2008年 | 生物科學組 | 林仁混 | 男 | 73 | 1935年 | 生化腫瘤學(癌症化學預防) |

| 第27屆 | 2008年 | 生物科學組 | 劉鴻文 | 男 | 56 | 1952年 | 化學生物學、生物有機化學 |

| 第27屆 | 2008年 | 人文及社會科學組 | 段錦泉 | 男 | 52 | 1956年 | 財務與計量經濟學 |

| 第27屆 | 2008年 | 人文及社會科學組 | 黃進興 | 男 | 58 | 1950年 | 歷史學 |

| 第27屆 | 2008年 | 人文及社會科學組 | 王平 | 男 | 51 | 1957年 | 經濟學 |

| 第27屆 | 2008年 | 人文及社會科學組 | 張廣達 | 男 | 77 | 1931年 | 中亞文化史、中外文化交流 |

| 第28屆 | 2010年 | 人文及社會科學組 | 梁其姿 | 女 | 57 | 1953年 | 歷史 |

| 第28屆 | 2010年 | 人文及社會科學組 | 何大安 | 男 | 62 | 1948年 | 歷史語言學 |

| 第28屆 | 2010年 | 人文及社會科學組 | 邢義田 | 男 | 63 | 1947年 | 歷史學 |

| 第28屆 | 2010年 | 人文及社會科學組 | 黃樹民 | 男 | 65 | 1945年 | 社會與文化人類學、永續農業發展、醫療與健康 |

| 第28屆 | 2010年 | 數理科學組 | 王永雄 | 男 | 57 | 1953年 | 統計理論暨方法、計算生物 |

| 第28屆 | 2010年 | 數理科學組 | 孟懷縈 | 女 | 49 | 1961年 | 無線通信與數位信號處理 |

| 第28屆 | 2010年 | 數理科學組 | 馮又嫦 | 女 | 61 | 1949年 | 大氣科學、氣候變遷、全球碳循環 |

| 第28屆 | 2010年 | 數理科學組 | 王瑜 | 女 | 67 | 1943年 | 化學 |

| 第28屆 | 2010年 | 數理科學組 | 張永山 | 男 | 80 | 1930年 | 物理科學-材料科學 |

| 第28屆 | 2010年 | 數理科學組 | 李世昌 | 男 | 58 | 1952年 | 粒子物理 |

| 第28屆 | 2010年 | 數理科學組 | 翁玉林 | 男 | 64 | 1946年 | 大氣化學與環境變遷 |

| 第28屆 | 2010年 | 數理科學組 | 張石麟 | 男 | 64 | 1946年 | 凝態物理與結晶學 |

| 第28屆 | 2010年 | 數理科學組 | 翟敬立 | 男 | 54 | 1956年 | 數學(算術代數幾何) |

| 第28屆 | 2010年 | 生物科學組 | 錢永健 | 男 | 58 | 1952年 | 細胞生物學、分子生物學、生理學、生物化學 |

| 第28屆 | 2010年 | 生物科學組 | 王學荊 | 男 | 73 | 1937年 | 細胞信號傳導、細胞調控、蛋白酶學、蛋白激酶及蛋白磷酸酶、細胞鈣研究 |

| 第28屆 | 2010年 | 生物科學組 | 蔡明哲 | 男 | 67 | 1943年 | 分子內分泌學暨發育生物學 |

| 第28屆 | 2010年 | 生物科學組 | 王陸海 | 男 | 63 | 1947年 | 腫瘤學、細胞轉化與信息傳導 |

| 第28屆 | 2010年 | 生物科學組 | 陳仲瑄 | 男 | 62 | 1948年 | 物理生物科技 |

| 第29屆 | 2012年 | 數理科學組 | 江博明 | 地球科學 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 數理科學組 | 李澤元 | 電力電子、類比電子、高頻電能轉換和系統集成技術 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 數理科學組 | 張懋中 | 異質結電晶體與高頻及混合信號電路在通信、聯結與影像系統之應用 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 數理科學組 | 張 翔 | 光電材料 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 數理科學組 | 劉紹臣 | 環境科學、大氣科學 | |||

| 第29屆 | 2012 | 數理科學組 | 張聖容 | 微分幾何、偏微分方程 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 數理科學組 | 李克昭 | 數理統計、高維數據、生物資訊 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 數理科學組 | 馬佐平 | 半導體物理及科技 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 數理科學組 | 於 靖 | 數學(數論及算術幾何) | |||

| 第29屆 | 2012年 | 生命科學組 | 劉扶東 | 過敏、免疫、醣類生物學、皮膚學 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 生命科學組 | 鄭淑珍 | 生化、分子生物 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 生命科學組 | 謝道時 | 生物化學 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 生命科學組 | 吳春放 | 神經科學、神經生理學、神經遺傳學 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 生命科學組 | 余淑美 | 植物分子生物學、農業生物科技 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 生命科學組 | 蔡明道 | 生物磷酸鹽酵素學、訊息傳遞、化學與結構生物學、核磁共振 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 生命科學組 | 魏福全 | 醫學/顯微重建及異體複合組織移植 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 人文及社會科學組 | 石守謙 | 藝術史學 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 人文及社會科學組 | 謝長泰 | 經濟發展與成長 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 人文及社會科學組 | 朱雲漢 | 政治學 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 人文及社會科學組 | 范劍青 | 計量經濟學、金融學、統計學 | |||

| 第29屆 | 2012年 | 生命科學組 | 彼得·雷文(名譽院士) | 系統生物學、演化學、植物分類學 |

數學研究所、物理研究所、化學研究所、地球科學研究所、資訊科學研究所、統計科學研究所、原子與分子科學研究所、天文及天文物理研究所籌備處、應用科學研究中心、環境變遷研究中心、資訊科技創新研究中心

植物暨微生物學研究所、細胞與個體生物學研究所、生物化學研究所、分子生物研究所、生物醫學科學研究所、生物農業科技研究中心、基因體研究中心、生物多樣性研究中心

歷史語言研究所、民族學研究所、近代史研究所、經濟研究所、歐美研究所、中國文哲研究所、台灣史研究所、社會學研究所、語言學研究所、政治學研究所籌備處、法律學研究所籌備處、人文社會科學研究中心

淹水事件

1984年,六三水災造成四分溪(當時尚未命名)暴漲,導致“中研院”院區嚴重淹水。台北市政府因而擬以“截彎取直”方式,整治四分溪。

2001年9月17日,納莉颱風所挾帶豪雨再次造成四分溪暴漲,“中研院”鄰近四分溪之七個研究所地下樓層,首當其衝,直接遭受大水侵襲,粗估此次水患硬體受損新台幣二億元左右,多年來的研究成果損失無法估計。其損失項目,如地球科學研究所、生物化學研究所的昂貴儀器與稀有樣本,以及歐美研究所圖書館的部分藏書等。

通訊地址:中國台灣省台北市南港區研究院路二段128號