共找到2條詞條名為袁承業的結果 展開

- 有機化學家,中國科學院院士

- 東台地方文史專家

袁承業

有機化學家,中國科學院院士

袁承業(1924年8月14日—2018年1月9日),浙江上虞人,有機化學家,中國科學院院士,中國科學院上海有機化學研究所研究員、博士生導師。

袁承業於1948年從國立藥學專科學校畢業;1951年作為建國后首批公派留學生在莫斯科全蘇藥物化學研究所攻讀研究生;1955年獲得副博士學位后回國;1956年調到中國科學院上海有機化學研究所工作,先後擔任副研究員、研究員;1997年當選為中國科學院院士;2001年獲得何梁何利基金科學與技術進步獎;2015年獲得中國化學會磷化學與磷化工終身成就獎;2018年1月9日在上海逝世,享年94歲。

袁承業長期從事萃取劑化學和有機磷化學研究,他的研究方向包括:具生物活性有機小分子的設計、合成及構效關係研究;氨基膦酸及磷肽的不對稱合成;酶催化反應。

1924年8月14日,袁承業出生於浙江省上虞縣小越鎮。

1948年—1951年,在上海人民製藥一廠任技術員。

1951年—1955年,作為建國后首批公派留學生,在莫斯科全蘇藥物化學研究所攻讀研究生,並獲得蘇聯科學副博士學位。

1951年5月21日,加入中國共產黨。

1955年—1956年,擔任化學工業部醫藥工業管理總局副總工程師。

1956年—1960年,擔任中國科學院上海有機化學研究所副研究員。

1960年9月,擔任中國科學院上海有機化學研究所研究員。

1997年,當選為中國科學院院士。

2014年10月10日,中國科學院上海有機化學研究所舉行袁承業、戴立信院士九十華誕慶賀會暨學術報告會。

2018年1月9日22時17分,中國共產黨黨員、著名有機化學家、中國科學院院士,曾任中國化學會理事、中國稀土學會常務理事,中國科學院上海有機化學研究所研究員袁承業先生,因病醫治無效,在上海中山醫院與世長辭,享年94歲。

袁承業十分重視基礎研究,並能總結規律,善於用基礎研究成果指導實踐。他在擁有大量實驗數據的基礎上進行“萃取劑的結構與性能研究”后認為,萃取劑分子中取代基的極性效應、空間位阻及溶解度是決定其性能的重要因素(獲國家自然科學二等獎,1982年)。以後,他又用量子化學、分子力學、模式識別、因子分析及相關分析處理萃取劑的化學結構與萃取性能的關係並闡述於與徐光憲教授等合著的《稀土的溶劑萃取》一書中(科學出版社,1987年初版,1990年第二次印刷)。該書將萃取劑化學提高到一個新水平,曾獲得國家新聞出版署頒發的全國優秀科技圖書一等獎(1991年),在萃取劑化學方面,他發表學術論文146篇,獲美國專利兩件。袁承業被選為國際專業學術刊物《Solvent Extraction and Ion Exchange》(Marcel Dekker)編委。

根據在磷型萃取劑的合成方法及結構與性能研究方面的積累,結合有機化學研究所的發展規劃,袁承業和他的同事們又繼續在具生物活性有機磷化合物的設計、合成及結構方面開展基礎性及應用基礎性的研究。他們研究成功氨基膦酸及磷肽的多種簡便合成方法,對這類化合物的手性合成也獲得開創性成果。繼而,他們又在多官能團膦酸衍生物的合成策略方面作了多途徑的嘗試,取得很好的結果。如所預測,三氟甲基的引入對提高有機磷化合物,特別是磷醯基雜環的生物活性有顯著效果。此外,他們還對含磷醯基的氮酸硅酯與烯炔的分子內偶極環加成反應的立體化學並與相應的硝酮與烯炔的環加成反應作比較,對有機磷化合物結構與反應定量關係研究中的取代基極性與空間參數作了考察。這些研究得到國家自然科學基金委員會的支持,已完成及在研基金課題8項,其中“含磷的碳環及雜環化合物的合成與性能”列為“八五基金重點項目”,已通過基金委專家組驗收,評為優秀。在有機磷化學方面已發表論文106篇,培養出博士研究生14名,碩士研究生24名。在頻繁的國際交流中,他們的工作受到同行的重視,袁承業當選為國際有機磷化學方面兩種主要專業學術刊物《Phosphorus,Sulfur and Silicon》(Gordon and Breach)及《Heteroatom Chemistry》(John Wiley)的編委並被聘為最近六屆(1983,Nice,France;1986,Bonn,FRG;1988,Tallin,USSR;1992,Toulouse,France;1995,Jerusalen,Isreal;1998,Cincinnati,USA)國際磷化學會議學術委員會委員。

| 時間 | 榮譽表彰 | 授予單位 |

|---|---|---|

| 1988年 | “獻身國防事業”獎章與獎狀 | 中華人民共和國國防科學技術工業委員會 |

| 1997年 | 中國科學院院士 | 中華人民共和國國務院 |

| 2001年 | 何梁何利基金科學與技術進步獎 | 何梁何利基金 |

| 2015年 | 中國化學會磷化學與磷化工終身成就獎 | 中國化學會 |

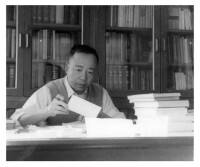

袁承業照片

在完成國防任務后,袁承業很重視將積累的經驗用於經濟建設。他多次參加由方毅副總理主持的包頭、金川及攀枝花三大有色金屬基地的科技攻關會議,並積極承擔任務。如P507類萃取劑,國外60年代就有報道,但受到合成方法的限制,長期未見用於生產,袁承業的研究組解決了工業化的關鍵問題,使中國P507的工業應用較國外同類產品早5~6年,並將它應用於單一稀土的生產(獲國家科技進步二等獎,1985年)和鈷鎳的萃取分離。在貴金屬萃取分離方面也取得成果(獲國家科委頒發的在金川資源綜合利用科技攻關中取得重要成果的榮譽證書,1986年)。以後又在P507的合成方法上作了進一步改進,為降低成本創造了條件(獲國家發明三等獎,1990年)。他們還利用N503的結構特點,從氫氟酸體系中分離鈮、鉭及從廢水中萃取回收苯酚及其衍生物,後者對環境保護有重要影響(獲國家科技進步三等獎,1987年)。P501在雙氧水電解殘液純化中的應用對簡化工藝,改善操作條件均有意義(獲國家發明三等獎,1987年)。

● 科研綜述

袁承業於1958年建立並領導了核燃料萃取劑研究組,解決了中國國防工業的急需。20世紀70年代結合中國有色金屬的綜合利用研製成功分離稀土及鈷鎳的多種萃取劑。他與合作者在大量實驗數據基礎上進行萃取劑的結構與性能研究,以後又用量子化學、分子力學、模式識別、因子分析及相關分析進行處理,從而將萃取劑化學提高到一個新水平。此外,在有機磷化學的基礎研究方面獲得很好的成果。之後從事氨基膦酸的不對稱合成、官能團化膦酸的酶催化反應等方面的研究。

● 學術論著

截至2018年1月,袁承業在中國國內外學術期刊上發表論文300多篇,出版學術專著1部。

● 科研成果獎勵

截至2018年1月,袁承業獲得了眾多獎勵,包括1978年全國科學大會獎,1982年國家自然科學二等獎,1985年國家科技進步二等獎,1987年國家科技進步三等獎,1983年、1988年、1990年三次國家發明三等獎;1986年“在金川資源綜合利用科技中取得重要成果”榮譽證書。

截至2018年1月,袁承業先後培養了40多位碩士、博士研究生。2008年被評為中國科學院研究生院傑出貢獻教師。

| 時間 | 擔任職務 |

|---|---|

| 1982年—1988年 | 中國稀土學會第一、二、三屆理事會理事、常務理事 |

| 1983年—1990年 | 中國化學會第廿一屆、廿二屆理事會理事 |

袁承業先生長期從事萃取劑化學和有機磷化學研究,是中國萃取劑化學研究的奠基人之一。他立足基礎、著眼應用,在國家需要和科學自主之間找到最佳結合點。他開拓創新、攻堅克難,在科學研究中取得了累累碩果。他嚴謹治學、誨人不倦,育人有成,他積極開展國際合作與交流,長期在國際學術團體任職,為中國化學在國際上影響力的提升作出了重要的貢獻。(中國科學院上海有機化學研究所評)

袁承業先生一生愛黨愛國、唯實求真、淡泊名利,為中國有機化學發展、“兩彈一星”研製和國民經濟建設作出了重大貢獻。(中國科學院評)