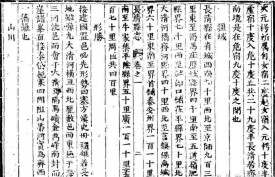

長清縣誌

明代李宗延主編的史書

長清縣誌,始於明代萬曆年間,由知縣李宗延創修。此後400多年中又4次續修,但流傳至今的只有清康熙十一年知縣岳之嶺續修的《長清縣誌》、道光十五年知縣舒化民續修的《長清縣誌》和民國24年縣長李起元續修的《長清縣誌》。新編《長清縣誌》始修於1982年3月,縣直73個部門為縣誌提供資料100餘萬字。1988年底完成縣誌初稿的撰寫, 1992年6月正式出版。本志上限未作硬性規定,一般始於1840年,適當因事上溯至建置之始或事物發端;下限一般斷至1985年,概述、大事記和政權·政協、黨派社團、人物等斷至1987年。

本志採用篇、章、節三級結構,有的也在節下設目和子目,志首設概述和大事記,志末附錄,中間共分27篇、121章、397節。專志27篇。

分別為:

| 政區 | 自然環境 | 人口 | 農牧漁業 | 林業 | 水利 |

| 工業 | 交通運輸 | 郵電 | 城鄉建設 | 商業 | 物價 |

| 工商行政管理 | 財稅 | 金融 | 黨派社團 | 政權·政協 | 政務 |

| 政法 | 軍事 | 文化 | 教育 | 科衛 | 體育 |

| 文物 | 民俗·方言 | 社會 | 人物 |

長清修志始於明代萬曆年間,由知縣李宗延創修。此後400多年中又4次續修,但流傳至今的只有清康熙十一年 (1672) 知縣岳之嶺續修的《長清縣誌》、道光十五年(1835)知縣舒化民續修的《長清縣誌》和民國24年(1935)縣長李起元續修的《長清縣誌》。

長清縣位於山東省西部,省城濟南西南,泰山西北麓,黃河東岸。長清縣境,春秋戰國時屬齊國,秦代於境內盧邑設盧縣。至隋開皇十四年(594) ,始有長清縣名。該名借喻縣境內的齊長城和清水溝而命名。北宋至道二年(996) ,長清縣城由升城遷至刺榆店,即今長清縣老城區。縣之境域,屢經變遷。1985年,縣轄7鎮、4鄉。隸屬山東省濟南市,是濟南市的郊區縣之一。全縣總面積1178.08平方千米。1985年,全縣總人口495243人,其中男249626人、女245617。漢族佔全縣總人口的99.22%,還有回族、蒙古族、藏族、苗族、壯族、滿族、土族7個少數民族。

中共十一屆三中全會以後,長清縣各項事業進入了蓬勃發展的好時期,先後被省、市命名為林果生產基地縣、細羊毛生產基地縣、良種生產基地縣和糧食生產基地縣。1985年,糧食平均每公頃產量達7545千克,主要農作物有小麥、玉米、甘薯、大豆、花生、高粱和小雜糧。中華人民國共和國成立前,蔬菜種植面積小、產量低。198 5年全縣蔬菜面積達2453公頃,是1949年6.8倍,總產量達10072萬千克。長清大蒜聞名省內外,總產量達2500萬千克。1985年,社會商品零售額12532萬元,財政收入12 86萬元。

在歷史發展的長河中,長清縣湧現出許多歷史名人,有戰國神醫扁鵲等。新編《長清縣誌》具有濃郁地方特色與鮮明時代特點。長清境內名勝古迹眾多,文物薈萃,孝堂山郭氏墓石祠,是全國現存最早的地面房屋建築,距今已有1800餘年。石祠內的漢代畫像,再現了漢代社會風貌及達官貴人的生活狀況,是珍貴的歷史畫卷。孝堂山郭氏墓石祠被國務院列為全國首批重點文物保護單位。齊長城始建於公元前685年至公元前555年的春秋時期,它比歐洲修建的雅典壁壘早100多年,比秦長城早400餘年,堪稱“中國長城之父”、“世界壁壘之最”。新編《長清縣誌》特別突出志書的教化功能。長清縣內阻山帶河,位置重要,本志中突出歷代兵家必爭的戰略地位和長清人民對抗日戰爭和解放戰爭的貢獻,在政權·政協篇、軍事篇、人物篇中以大量真實的資料詳細記述。