共找到2條詞條名為富春鄉的結果 展開

- 山東省鄄城縣富轄鄉

- 四川漢源縣富春鄉

富春鄉

山東省鄄城縣富轄鄉

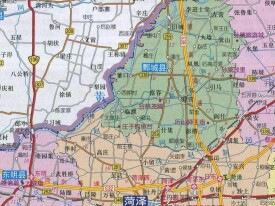

鄄城縣富春鄉地處鄄城縣城南郊,東與鄭營鎮接壤,南與什集鎮相連,西與董口鎮為鄰,北與古泉街道相鄰。轄17個行政村,52個自然村,區域面積45.41平方千米。2018年,戶籍人口43950人。4.2萬畝耕地,臨(清)商(丘)公路縱貫全境,交通便利,地理位置優越,境內現存堯王墓等名勝古迹,歷史悠久,人文薈萃,全鄉經濟發展,社會事業全面進步。

富春村附近有菏澤谷林堯陵、孫臏旅遊城、沙土廟、東山禪寺景區、菏澤孫臏故里(孫臏紀念館)等旅遊景點,有鄄城魯錦、旋木製品、糖果餞、什集燒羊肉、左營綠豆丸子等特產。

富春鄉位於縣城南8公里處,鄉政府駐地富春集。漢、西晉、北魏為濟陰郡成陽縣地,隋、唐、宋為雷澤縣地,金為大名府雷澤縣地,金貞元二年降雷澤為鎮,併入濮州鄄城縣。明洪武八年,馮氏始祖復興自山西洪洞縣遷至濮州南60里富春山建村,取名富春。明萬曆八年,被劃為濮州九保之一。明清為濮州三十四集鎮之一,曰富春集。清光緒年間,黃河決口將村莊衝散,河身以南部分取名南富春。清末為濮州富春里。1957年建立富春鄉。

1979年1月,成立富春公社。1983年12月,撤社建富春鄉。2020年,撤鄉建鎮。2020年6月,富春鎮下轄17個行政村。

2018年,富春鎮有工業企業78家,其中規模以上工業企業35家,營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市138家。

2020年5月,入選2019年度山東省級耕地保護激勵鄉鎮名單。

漢、西晉、北魏時期為濟陰郡成陽縣地。隋、唐、宋為雷澤縣地,金為大名府雷澤縣地,金貞元二年(1154年)降雷澤為鎮,併入濮州鄄城縣。明洪武八年(1375年),馮氏始祖復興自山西洪洞縣遷至濮州南60里富春山建村,取名富春。明萬曆八年(1580年),被劃為濮州九保之一。1979年1月,成立富春公社。1983年12月改稱富春鄉。2020年,撤鄉建鎮。

富春鎮地處鄄城縣中南部,東與鄭營鎮接壤,南與什集鎮相連,西與董口鎮為鄰,北與古泉街道相鄰。區域面積45.41平方千米。

2011年末,富春鎮轄區總人口38600人,城鎮常住人口34000人。

2018年,富春鎮戶籍人口43950人。

富春鄉

2011年,富春鎮財政總收入3600萬元,比上年增長15%。其中地方財政收入2300萬元,比上年增長21%。從各主要稅種看,完成營業稅420萬元,增值稅560萬元,企業所得稅350萬元。人均財政收入932.6元,比上年增長20%,境內金融機構各類存款餘額8.6億元,比上年增長18%;各項貸款餘額3.2億元,比上年增長16%。

2011年,富春鎮有耕地面積4.3萬畝,人均1.3畝,以種植小麥、玉米、蔬菜為主,農業總產值達到2.3億元。糧食作物以小麥、玉米為主。生產糧食3.9萬噸,人均683.5千克,其中小麥2.3萬噸,玉米1.6萬噸。主要經濟作物為蔬菜,蔬菜種植面積0.5萬畝,產量1.2萬噸,主要品種有青椒、大蔥、西紅柿、黃瓜等。畜牧業以飼養生豬、羊、家禽為主,生豬飼養量2.3萬頭,年末存欄1.6萬頭;羊飼養量1.1萬隻,年末存欄0.7萬隻;家禽年飼養量17.1萬羽。

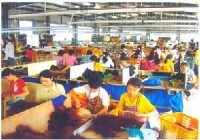

2011年,富春鎮實現工業總產值15.6億元,工業增加值3.9億元,占生產總值的65%。工業企業54家,職工8530人,以人發加工、化工、紡織、農藥製造為主。

2011年末,富春鎮有商業網點163個,職工980人,社會商品銷售總額達3.5億元,比上年增長12.5%;城鄉集貿市場2個,人發市場1個,年成交額20億元。出口總額7680萬美元,比上年增長21%,主要產品有檔發、發簾、發套、曲發等,銷往日本、南非及東南亞、歐美等國家和地區。

資源

積極擴大對外貿易。按照國際市場的要求,著力培植壯大發製品、化工、紡織服裝等出口優勢產業,扶持壯大出口市場,實現出口創匯的新突破。把民營經濟作為區域經濟的主體,推動民營經濟向寬領域,大規模、高層次發展。不論工業、農業、商業、服務業,都放手讓民營經濟挑大樑,唱主角;不論來自縣內縣外,不論獨資、合資、合作,不求所有,但求所在,只要符合“三個有利於”標準,就一視同仁,大力支持,鼓勵。突出發製品、畜產品等優勢產品產業,力求在特色經濟發展上實現大的突破。

人發產業

富春鄉有鄄城魯錦、旋木製品、糖果餞、什集燒羊肉、左營綠豆丸子等特產。

2011年,富春鎮有臨商路省道過境。鄉村道路通車里程55.2千米,東距德商高速4千米。富春鎮區位優越,交通便利。2015年12月德商高速菏澤至鄄城段(菏澤北段),2015年12月28日竣工通車,交通有較大改善。

2011年末,富春鎮有文化站1處,文化廣場1個,村級文化活動中心12處,各類圖書室6個,藏書6萬冊,有秧歌和嗩吶等民間藝術。體育廣場1處、健身器材25套、籃球場2個。經常參加體育活動的人員占常住人口的38%,廣播電視站1個,有線電視用戶0.4萬戶,入戶率58%。

2011年末,富春鎮有幼兒園6所,在園幼兒700人,專任教師29人;小學11所,在校生3100人,專任教師140人,小學適齡兒童入學率100%;初中1所,在校生912人,專任教師129人,初中適齡人口入學率、小升初升學率、九年義務教育覆蓋率均達100%,財政預算內教育經費1600萬元,比上年增長19%。預算內教育經費佔財政總支出比例為34%,比上年提高了11個百分點。

2011年末,富春鎮有鄉級醫療衛生機構1個,門診部(所)39個;病床210張,每千人擁有醫療床位5.4張;固定資產總值600萬元。專業衛生人員106名,其中執業醫師25人,執業助理醫師37人,註冊護士44人,醫療機構完成診療2.3萬人次,新型農合醫療參合率100%。

2011年,富春鎮有城鎮最低生活保障戶數15戶,人數15人,支出2萬元,月人均110元;農村最低生活保障戶數1126戶,人數1416人,支出122萬元。醫療救助7人次,民政部門資助參加合作醫療1230人次,共支出10.1萬元。國家撫恤、補助各類優撫對象68人,撫恤事業費支出39.8萬元,比上年增長2%。敬老院1家,床位18張,收養農村五保人員15人。慈善分會1個,全年接受社會捐款13.8萬元,使120人(次)困難群眾受益。五項社會保障基金收入合計127萬元,比上年增長7%,基金支出合計127萬元,比上年增長7%。參加新型農村社會養老保險2.6萬人,參保率98%。

三舉措強化汛期安全生產工作:

富春鄉

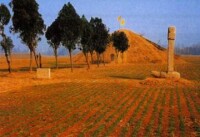

谷林堯陵

l935年黃河決口,已毀。陵前現有明嘉靖二十四年(l545年)八月濮州知州薛孟書“祭文”碑和清光緒二十九年(l903年)淄州知州繆潤紱書“帝堯陶唐氏墓”碑各一塊。碑前有享殿、東西朝房、東西更衣亭、大門、牌坊、聖母殿等建築。院內另有石碑數塊及清末所植古柏246棵。陵南500米有堯母慶都陵,西350米有堯妃中山夫人墓及祠,陵南靠黃河金堤,北臨箕山河。而現在卻僅存墓、碑、龜及柏等稀有文物。

富春鄉是堯王故里。堯王生於此,葬於此。堯,姓伊祁,名放勛,系軒轅皇帝五世孫。《史記?五帝本紀》列為五帝之一,約生活在公元前二十二世紀。《皇覽》說“甲申歲生於三阿南伊長儒家”(“三阿”,約在今鄄城富春鄉境內),在位98載,117歲去世,葬於谷林(今鄄城富春鄉谷林寺)。堯治理天下,勞於選才,逸於治事,長於知人,非賢不舉;堯命人觀測天象,制定了世界上第一部曆法;堯命鯀治理洪水,推行禪讓制,以天下為公,推位讓國,傳賢不傳子,為後人所歌頌。“堯天舜日”成為太平盛世的象徵。

於純,清嘉慶、道光年間武林大俠,善輕功,掌洪拳創始人。生於乾隆二十三年,歲次戊寅,即公元1758年;卒於道光二年、歲次壬午。祖上世代務農,家庭貧寒。其父於會雲,原籍濮州南小於庄村(今鄄城縣什集鄉小於庄村),后北遷六里至馮屯村(今鄄城縣富春鄉前馮屯村)。於會雲三子,長子於朴,次子於純,三子於厚。支微人單,常受欺凌。鍋、碗、瓢、盆、水筲、石磨不斷遭人穢污。於純也多次被其鄰張發孔毆傷。為洗雪恥辱,支撐門戶,於純年十六歲時,立志習武,遂拜別父母,赴嵩山少林寺,立靜然大法師門下。

公元一八二二年,清道光二年,於純壽終正寢,葬於前馮屯西南里許。後人為紀念一代宗師特立紀念碑於前馮屯村北河畔。