威廉·戈爾丁

威廉·戈爾丁

威廉·戈爾丁(William Golding)是一位英國小說家,詩人,1983年諾貝爾文學獎獲得者。他的小說富含寓意,廣泛地融入了古典文學,神話,基督教文化以及象徵主義。其作品主題一般是與黑暗邪惡有關,但他的小說中也表達一種昏暗的樂觀主義。他的第一本小說《蠅王》(1954年)突出了他一直不停探討的主題:人類天生的野蠻與文明的理性的鬥爭。這部小說也奠定了戈爾丁的世界聲譽。

威廉·戈爾丁

在這個典型的英國中產階級家庭里,威廉·戈爾丁度過了寧靜而孤單的童年。由於外出時永遠有父母或保姆相伴,戈爾丁在上小學前沒有結識過家庭成員之外的任何人。他很小就開始讀書,卻不擅長數學。他自己曾回憶,童年時他喜愛文學,“像集郵或采鳥蛋那樣搜集辭彙”。他熟讀所有兒童文學,包括古希臘至現代的一切童話故事。12歲時,戈爾丁開始動手嘗試小說創作,計劃寫一部關於工會運動史的長篇巨著,可惜這部書沒有完成。戈爾丁的家庭後來搬到馬爾波羅,他就在馬爾波羅的語言學校就學。在從父親任教的馬爾波羅中學畢業后,1930年遵父命入牛津大學布拉西諾斯學院學習自然科學,兩年之後,戈爾丁終於發現理科不是他所喜愛的專業,轉而攻讀英國文學——這兩方面的影響在他後來的大部分作品中都常有反映。他悉心研究盎格魯-撒克遜時代的歷史,這段學習對他後來的文學創作影響很大。

威廉·戈爾丁和夫人

1935年,戈爾丁獲得了學士學位以及教師資格證書。此後四年裡,他曾做過社會工作者,也曾在倫敦的小劇院擔任編劇和導演,也參加演出。

1939年,他與安娜·布魯克菲爾德(Ann Brookfield)結婚,然後前往薩里斯伯里的一所學校擔任英語和哲學教師,子承父業。

第二次世界大戰的爆發打破了戈爾丁的平靜生活,1940年戈爾丁以中尉軍銜加入了英國皇家海軍直接參戰。作為戰艦的指揮官,他親身經歷了許多難忘的戰鬥,他參加了擊沉德軍戰列艦俾斯麥號的戰役。隨後他又參加了諾曼底登陸,被授予中尉的軍銜。這段經歷對他的創作起至關重要的作用,他之後的作品中出現的各種艦艇、海員以及大海等素材均源於此。

晚年時期的威廉·戈爾丁

直到1954年,他的作品《蠅王》由出版社Faber&Faber出版,獲得空前的成功,使他一舉成名,收穫世界性的聲譽。此後,他一邊教學一邊從事寫作,陸續出版了《繼承者》《品徹·馬丁》以及《自由墮落》。1955年戈爾丁成為了英國皇家文學會的成員。1961年,戈爾丁在獲得牛津大學文學碩士的學位后便辭去教職,成為一名職業作家。翌年,戈爾丁在美國弗吉尼亞州的霍林斯學院(Hollins College)擔任客座教授。

1970年獲布賴頓市薩塞克斯大學文學博士學位。1983年,他在與格雷厄姆·格林、安東尼·伯吉斯的競爭中勝出,因“具有清晰的現實主義敘述技巧以及虛構故事的多樣性與普遍性,闡述了今日世界人類的狀況。 ”獲諾貝爾文學獎。1988年夏天,英女王伊利莎白二世在白金漢宮授予戈爾丁爵位,以表彰他對英國文學所作的傑出貢獻。

1985年,戈爾丁夫婦搬到了康沃爾西部的村莊博倫納沃索(Perranarworthal),住進了圖麗瑪爾公寓(Tullimaar House)。1993年6月19日,他因為心臟病發而猝然離世。他被安葬在南維爾特歇爾(South Wiltshire)的教堂墓地里,享年82歲。

| 作品名稱 | 原文名 | 年份 |

| 《詩集》 | Poems | 1934 |

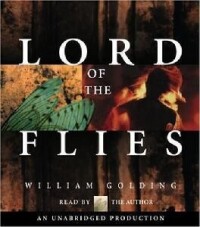

| 《蠅王》 | Lord of the Flies | 1954 |

| 《繼承者》 | The Inheritors | 1955 |

| 《品徹·馬丁》 | Pincher Martin | 1956 |

| 《軍營蝴蝶》 | 1958 | |

| 《自由下落》 | Free Fall | 1959 |

| 《教堂尖塔》 | The Spire | 1964 |

| 《溫泉關》 | The Hot Gates | 1965 |

| 《金字塔》 | 1967 | |

| 《蠍子王》 | The Scorpion God | 1971 |

| 《黑暗昭昭》 | Darkness Visible | 1979 |

| 《移動的目標》 | A Moving Target | 1982 |

| 《紙人們》 | The Paper Men | 1984 |

| 《埃及日記》 | An Egyptian Journal | 1985 |

| 《到世界的盡頭》 | To The Ends of the Earth | 1989 |

《蠅王》

另一方面,戈爾丁的小說在藝術特點上與19世紀現實主義和浪漫主義小說明顯不同,沒有引人入勝的故事情節,人物性格基本上沒有發展變化,也缺乏現實主義作家極為重視的環境描寫。作者平鋪直敘地在講述一個內容嚴肅的故事,語調平淡冷峻,很難碰到繪聲繪色的描述。而且,故事本身和人物的遭遇往往虛虛實實,飄忽不定。總之,戈爾丁的小說不講求人物性格的典型性,環境描寫的具體性。戈爾丁的小說是寓言小說,不求社會生活畫面的豐富多彩,但求深刻的哲理和寓意包蘊其中。在他的感受中,世界是荒誕的、恐怖的、令人痛苦和絕望的。這是一個不可理喻的世界。戈爾丁小說中那種滯重、淡漠和沉悶的氣氛,和這樣的一個世界正相對應,更好地顯示小說的哲理內涵,更深刻地表現世界的不可理喻。

威廉·戈爾丁

戈爾丁主張要徹底揭示“人性惡”的主題,就應把人物孤立起來,置於與世隔絕的時空環境中,脫離社會的道德、宗教、教育、理性等力量的約束,只有這樣才能使人性中的邪惡一面暴露無遺,也才能起到警世作用。他的這種藝術主張在(過界的儀式)中得到了最典型的體現。在該作中,時間被放在十九世紀初葉拿破崙戰爭的末期,場景被置於一艘海船上。故事以勢利的英國青年埃德蒙·塔爾博特的航海日記為敘述形式,用晦澀的雙關語描述記錄船上形形色色的人物和事件。由於這些敘述寓意深刻, 人物的性格藏匿在層層面紗之後,須由讀者在閱讀中藉助想象去剝開層層面紗,方可將醜惡的人性一覽無餘。小說的標題既表示由英國南部經赤道駛往澳大利亞的實際航程,也暗喻船上的人們所經歷的人生旅途的轉變儀式:由單身到結婚,由無知到理解,由清白到落,由生到死。小說中的核心儀式是一次交讀神靈的洗禮。當船駛過赤道分界線時,船上的水手將牧師浸入盛滿尿液的污水盆中。這使在人生轉變儀式中由盲目、勢利變為敏銳、公正的埃德蒙看清了人性的墮落是過度神靈的本質,認識到了“人類安於作價值判斷,滿足於具有評判此對彼錯、此丑彼美、此公正彼不公正的能力”,這正是戈爾丁在這部小說中力圖揭示的主題核心之所在。

惡

——權力

戈爾丁的《蠅王》以一種批判的方式繼承了英國荒島文學的權力主題。他沒有像18、19世紀的作家一樣歌頌“文明”對“野蠻”的征服,而是把自己對人性惡的理解寄寓在作品里,對荒島文學中“文明人”的權力之惡進行批判。

在小說的第四章,小亨利看到了海灘邊上的透明生物,於是他用木棒控制著這些小生物的活動:

他全神貫注,此刻的心情不是單純的快樂,他感到自己在行使著對許多東西的控制權……他的腳印所形成的一個個小坑截住了一些小生物,這又使他產生了一種自己是主宰者的錯覺。

小亨利的活動對小說的影響微乎其微,但是他所產生的那種主宰者的錯覺卻形象地闡釋了《蠅王》的權力主題——始終在維護自己頭頭地位的拉爾夫是如此,統領獵手隊伍的傑克是如此,殺死比基的羅傑也是如此,他們都有這種“主宰者的錯覺”,只是實現的方式不同而已。即使是小說最後出現的“拯救者”,那位穿著整齊的海軍軍官何嘗不是值得批判的對象?他把孩子們從荒島中拯救出來,把他們帶回到那個“文明世界”中在那個世界里,人們為了權力爭奪不休,還不惜發動原子彈戰爭。

對權力的批判為“野獸就是我們自己”提供了另一種解釋——孩子們在島上的互相殘殺無疑是現代文明的一個縮影。人類的引以為傲的文明敗給了人類內心中的“惡”,敗給了對權力的無休止的欲求。這是“蠅王”的勝利,人類的失敗。

——慾望

權力慾望的不斷膨脹,最終導致了人類走上互相毀滅的道路。這從《繼承者》中的遠古“新人”對尼安德特爾人的屠殺,到《品徹·馬丁》和《自由墮落》中的二戰背景和納粹對戰俘的迫害,還有《蠅王》中的那場未來的毀滅性的核戰爭……戈爾丁將人類的戰爭設為故事的背景,並不是因為他對戰爭題材的偏愛,而是因為他曾親歷過戰爭,目睹過人類最黑暗的一面。

戈爾丁後來將《品徹·馬丁》的名字改為《克里斯多夫·馬丁的兩次死亡》,這體現了他批判重心的轉移——馬丁的兩次死亡不是對等的,作者對馬丁的肉體之死沒有任何描寫,而用所有的篇幅去描述馬丁精神之死的過程。馬丁是戈爾丁小說中出現的第一個墮落的人。馬丁的貪慾使他想要得到一切,“吞噬”一切。儘管他並不愛瑪麗,“對她的真正感情只是痛恨”,但瑪麗的存在挑動了他的佔有慾,“她牢不可破,不斷折磨著他那進行征服和破壞的慾望”。在得知納撒尼爾要和瑪麗結婚的時候,馬丁感覺到自己被吃掉了:“並不是他在哪兒吃別人,而是他在哪兒被吃掉。”瑪麗和納撒尼爾結婚激發了他內心的佔有和破壞的慾望,於是他借某次送瑪麗回家的機會在車上將其強暴。

在《品徹·馬丁》中有一個關於“蛆蟲”(maggots)的故事。彼得說,中國人在準備一道非常珍奇的美味時,先把一條魚放在鐵皮罐子里埋到地下。沒多久長出的小蛆蟲就會把魚吃個精光,只剩下蛆蟲,然後它們就互相吃起來。小的吃更小的,中等的吃小的,大的吃中等的。它們互相蠶食,最後“那兒只剩下一條巨大的成功的蛆蟲”這是一種弱肉強食的叢林法則,你若不能吃掉別人,自己就要被吃掉。當吃掉所有人的時候,你就成了那條最大的蛆蟲。這不僅是對馬丁的人生的寫照,也是戈爾丁對現代人生存狀態的隱喻:在道德淪喪、信仰缺失的現代社會,自私和貪婪促使人們變成互相蠶食的蛆蟲,為了生存下去必須要吃掉別人。但是到最後,鐵皮罐子里的那條最大的蛆蟲不過是“中國人”的佳肴,誰都不會成為勝者,自私和慾望只會給人帶來毀滅。

雖然戈爾丁所描述的不再是血淋淋的屠殺,但人在慾望的驅使下為了自身的利益而不顧一切,甚至犧牲別人、走向墮落,這樣的“惡”難道不是更值得揭示和批判嗎?但批判終將帶來什麼?戈爾丁在對人性之惡進行批判的同時,也在苦苦尋找出路。

戈爾丁無疑是一個堅定的惡的批判者,但決不是為了批判而批判。揭露惡、批判惡,只是為了能夠達到最終的善。儘管善的力量在他的作品中極其微弱,戈爾丁始終在尋找通向善良的道路,對惡的批判和對善的追求貫穿了他創作生涯的始終。

善

在戈爾丁早期的創作中,善與惡的對立並不平衡。他採用一種極端的方式,善良是弱勢一方,邪惡成了整部作品的主宰。從《蠅王》開始,惡戰勝善是作品的基本情節,只是方式不同。

按歸納,戈爾丁早期小說中惡戰勝善的方式有兩種:轉化與毀滅。

在《蠅王》中,這種轉化集中體現在唱詩班首領傑克的身上。傑克本是個溫文爾雅的孩子,他帶領著唱詩班的隊伍出現在其他孩子們的面前時,其井然的秩序和嚴格的紀律讓所有人感到由衷的佩服。而唱詩班則堪稱西方宗教文明的符號,因此在小說的開頭,傑克與他的唱詩班是荒島上的現代文明的代表。但同時傑克也是一個容易嫉妒以及崇尚權力的人。在選舉的首領的時候,向來具有優越感的他卻是徹底地輸給了拉爾夫,這是他無法接受的,這也為他日後的轉變埋下了伏筆。

後來的傑克漸漸沉迷於殺戮,最後唱詩班的小孩們都隨著傑克轉變成了野蠻的獵人。而傑克作為獵人的首領不甘於人下,開始與拉爾夫爭奪統治權,以肉食為誘招安了大部分的孩子,在狂暴中殺死了西蒙,而他的手下羅傑(Roger)也用巨石殺死了比基(Piggy)。傑克就是這樣一步一步地從一個人類文明與秩序的代錶轉化為嗜血的野蠻人,完成了從善到惡的轉化。

其中,最能突出這種善惡二元對抗中強弱懸殊的,莫過於第二部小說《繼承者》中尼安德特爾人的毀滅。在小說的最後一章,戈爾丁突然轉換了敘述的視角,雖然還是使用第三人稱,但讀者第一次在小說中聽到“新人”的聲音,了解他們的想法。在圖阿米的族人眼中,長相醜陋的類人猿就是“惡魔”(devils),他們這樣做完全是為了自保:“我們還能做什麼?”,“假如我們不是這樣做的話就會有生命危險。”作者以此解釋“新人”將尼族人趕盡殺絕做的做法——畢竟他們是人類的祖先,而不是嗜血的動物。但這並不能掩蓋“新人”在對待異族時候的自私、冷酷和殘忍,而這種對原住民的屠殺不難讓人聯想到現代西方殖民者的惡行。

戲仿和改編

戲仿和改編是戈爾丁小說創作策略之一。這首先表現在他通過戲仿再創使作品題材呈現似昔似今、人是物非、物是人非、人是人非、人與非人的重疊交叉,既有現實意義又有荒誕意味。戈爾丁的一系列文本形象化地顯示出這麼一種哲理睿思:在人的品性方面,“今”並非一定勝“昔”,歷史的連續性可以斷裂,時間的一維性可以凝固甚至可以斬斷倒回,文明並非呈線性進化。戈爾丁利用源文本從整體上再造出新文本,在對源文本的整體轉換中,實現對源文本的戲謔及對主題的顛覆。閱讀戈爾丁的作品, 我們不難發現戈爾丁通過或明或暗、若隱若現的“模擬戲作”,是想實現並強化其文本的理智的象徵、逆轉式象徵和整體象徵,來表現他對傳統的懷疑叛逆及現代社會的異化主題。

比如戈爾丁的成名作《蠅王》是對十九世紀作家巴蘭坦《珊瑚島》的仿作。《蠅王》中的英雄拉爾夫及反英雄傑克的名字皆來自於巴蘭坦的《珊瑚島》,“豬崽子(Piggy)”則很可能來自其中的“彼得金(Peterkin)”,僅僅是西蒙沒法在《珊瑚島》里找到,比較令人信服的說法是他來自《聖經》中耶穌的門徒之一“西蒙·彼得(Simon Peter)”。《珊瑚島》屬於傳統的荒島文學,它重複敘說著資本主義社會文明、理性和基督教的信仰總可戰勝人類本能、野蠻和非理性的虛幻。時隔一個世紀,戈爾丁別出心裁地對《珊瑚島》的故事背景和基本人物藉以翻新,這一創作行為本身就有對源文本的戲謔詰難和企圖引起讀者通過兩種文本的對照而產生以象徵理、醒人警世的妙用。再加之他戲仿時大肆改造,把彼得金變成豬崽,創造性地增設一個叫西蒙的人物,再通過象徵、變形重構, 把故事的主題完全顛倒過來。戈氏文本中的海島不再是源文本中的海島似珊瑚玲瓏剔透、鮮亮明麗、生長文明, 而是充滿猜疑、兇狠、血腥、滋生蠅王的屠場。戈爾丁以其文本的現實性與巴蘭坦文本的歷史性所造成的巨大反差來喚起讀者的理性聯結,從而理解他戲仿的動機和目的。

象徵

戈爾丁善用象徵,賦予作品中的事物深層次的含義,使作品帶有隱喻的色彩,形象化地闡釋他對人性的理解。與他的敘事手法相比,象徵手法的使用讓戈爾丁的作品顯得與眾不同,也讓評論界有更大的闡釋空間。這種寫作方式發軔於早期的小說,而在《黑暗昭昭》中達到頂峰。

在《黑暗昭昭》中,混合了宗教神秘主義的象徵讓作品的解讀增添了不少的困難。比方說小說主人公麥蒂,在作品中他的出身無人知曉,他的姓也被不斷地混淆,先後被稱為Windy, Wandgrave, Windrap, Wildrap, Wildwort, Windwort, Wildwave, Windgrove,Windgraff, Windrave 等等。他的姓氏從構詞上來看,都與“風”、“野性”、“瘋狂”、“漫遊”等詞義相關。就麥蒂的行徑來說,他是“瘋狂”的、充滿“野性”的;就麥蒂的行蹤來說,他是“漫遊”的;而從象徵意義上看,麥蒂最後無疑化成了一陣“風”,帶領佩迪格里老師到無盡的永恆中去了:麥蒂的“風”屬性讓人聯想起基督教神學中的“聖父、聖子、聖靈”神聖三位一體中的聖靈,“靈風”是也。

戈爾丁常使用象徵形象來表達他對社會關係的理解。在《蠅王》這部小說中,威廉·戈爾丁加深了蛇的負面性。在小說里,蛇不僅具有攻擊性,還十分貪婪殘忍,經常趁著黑夜出來襲擊人,蛇是罪惡的原罪。在這部小說中,與蛇性質相當的是野獸和蠅王。野獸和蠅王,在某種程度上,作者給它們冠上了類似撒旦性質的特性。野獸一般生活在茂密的森林裡,人類很少接觸到,《蠅王》里的孩子們不了解蛇和野獸的習性,對它們充滿了畏懼。蠅王是小說中最具代表性的動物,它代表著一切罪惡的來源,通過它,人類甚至能發現自己身上所帶有的罪惡,十分恐怖。而“蠅王”即蒼蠅之王,源於希伯萊語 Baalzebub,在《聖經·新約·馬太福音》中作為鬼王“別西卜”出現,它在猶太教文化和基督教文化中都是惡魔的化身。按照希伯來文的原意,“Beelzebub”的形象有“萬糞之王”(Lord of Dung)的含義。糞便所在之處蒼蠅雲集,因此“Lordof the Flies”與“Beelzebub”在詞義上緊密相連,也與西蒙口中的“最骯髒的東西”相對應。在《聖經》中“Baal”被當作“萬惡之首”,在英語中,“蠅王”是污穢物之王,也是醜惡靈魂的同義詞。在小說里,蠅王不只是象徵著醜惡的懸掛著的豬頭,更代表的是人性最深層的黑暗面,是無法避免的劣根性。另外在《蠅王》中還有很多其他的象徵。譬如,森林不僅為孩子們提供取火的原材料,也為獵人們狩獵提供了資源和場地。森林裡面有豐富的物質,人類可以獲得自己需要的物質,可以接近,卻不能佔有。在這部小說中,森林的象徵意義更多的是體現在神秘和黑暗上,孩子們在森林裡採摘到了帶有毒性的野果,孩子們雖然吃了之後很痛苦,但是還是冒著生命危險幾次穿越森林採摘野果。小說還著力描寫了太陽出來之後森林的景象。陽光雖然明媚,但森林裡樹木的枝葉實在茂密,陽光無法全部照射進來,只能在地面上投下斑駁的影子,這樣森林就顯得陰森恐怖。孩子們在森林裡不敢玩耍,也不敢一個人進去,每次進去必須祈禱一番。在《蠅王》這部小說中,森林代表著黑暗和神秘,未知和危險。

荒誕

“荒誕”主要是指那些表現在情節與人物行為上出現的違反常情與理性的情況。這裡有存在主義哲學思想的影響。在戈爾丁的作品中,荒誕因素佔有重要地位。他的小說中常常有濃厚的科幻色彩,《蠅王》的原子大戰的情節也十分荒誕,這都是典型的戈爾丁式的荒誕手法。所有這些誕妄不經的事,都來源於“世界是荒誕的”這一基本信條。

譬如其中殺豬的情節:文中還有大量荒誕而又讓人難過的行為描述。例如,他們殘殺了一隻可憐的母豬。文中寫到,羅傑用力地把長矛插入母豬的肛門,然後砍下豬頭,掛在削尖的木樁上,以此來祭祀“野獸”。黑色的血順著豬的牙齒流下。他們的宰豬行為是如此殘酷,很難相信他們只是一群小學生。他們不僅殘忍地殺戮,更崇拜代表邪惡的豬頭。對他們而言,“野獸”不僅是一個敵人,同時也是信奉的“神”。他們殘殺了野豬,吃了它的肉,卻又畏懼臆想中的“野獸”,而且還供奉豬頭。這種行為本身就是矛盾而荒誕的,只能說明他們已經被蒙蔽了心智,失去了理智,不再相信秩序和文明,只信服慾望和暴力。這種行為的荒誕性不言而喻。

又譬如豬崽子的死亡,豬崽子的死亡是所有人的損失。事實上這副眼鏡,遠遠不只是眼鏡。有了它,豬崽子能“看”——即有視野。豬崽子代表了智慧,他知道如何使用海螺,也知道法律和秩序的必要性。這是他能夠“看到”的。所以眼鏡象徵著洞察力、智慧和知識。但現在,傑克他們打破了眼鏡,然後偷了它。顯然,豬崽子再也不能“看到”。“看”是豬崽子最大的屬性,是要證明他是有用的方式。沒有眼鏡,他什麼也看不見。使一個可以“看到”的人“看不到”是非常愚蠢的做法。豬崽子是島上唯一可以“看到”的人,但他們殺了他,摧毀的不僅僅是眼鏡和豬崽子,更是自己。這是一條註定要毀滅的道路。他們的生活已經虛無化,並且失去了意義。這是荒誕的,這種荒誕不僅存在於故事中,而且也存在於現實世界。人生活的目的是什麼?只是戰爭嗎?戈爾丁提出了這樣的問題,試圖使讀者意識到世界的荒誕。

諷刺

戈爾丁的諷刺主要產生於對現實荒誕性的揭示。他的主人公為了正義或辨明真情而奔走,但經常是陷入一種令人啼笑皆非的困境。他越是掙扎,就越陷得深,甚至最後送命了事。戈爾丁小說中的諷刺意味往往與苦澀的幽默緊密地結合在一起。如《蠅王》的結尾,雖然拉爾夫和小夥伴們得救了,但他回想起這幾天的恐怖生活,禁不住號啕大哭,他痛哭童心泯滅,他痛哭人性兇殘,而他們身後原子大戰仍在繼續,這就是一種對戰爭的諷刺。

戈爾丁小說中的反諷有的顯而易見,有的則深藏不露,有的需要作者自己去感悟體會才能把握。如《蠅王》中小說開端時間的拉爾夫精力充沛、朝氣蓬勃,有一陣脫離父母羈絆的喜不自勝,而小說結尾時的拉爾夫卻成了一個骯髒不堪蓬頭散發,像野豬一樣被傑克一夥追趕。他雖然沒有死於非命,但已似一具毫無生氣沒有靈魂的“稻草人”。那群開始還能理性地思考如何才能得救的孩子到小說結尾時已變成一群身上塗著顏色的野蠻人。傑克,這位唱詩班的領隊,在小說開始時還知道自己不是野蠻人,而是個干哪樣都幹得很棒的英國人,正是這位領隊卻率先表現出野蠻嗜血的本性。這個“領隊”有點領袖意味,在他身上既具有特殊的象徵性又具有更大的反諷性。拉爾夫一直保持理性強調信號火堆的重要性,但最終使他獲救的卻不是信號火堆,而是傑克一夥為殺害他而點燃的森林之火、邪惡之火。還有,孩子們的墮落似乎表明野豬肉的魅力遠遠超過海螺的感召力。看來,文明的驅動力並不如野蠻的驅動力那樣深深紮根於人類的心靈深處,這正是上述一系列人物性格嬗變的象徵義。海島上“鬧著玩”的打鬥剛剛結束,孩子們又要被軍艦帶回到真實世界更血腥更殘酷的戰場。軍官對孩子們的營救只是意味著孩子們從島上的戰爭向真實戰場的轉移,原來島上的“鬧著玩”是真實戰鬥的演習和操練。島上的野蠻黑暗將與島外更為野蠻黑暗的核戰爭現實相連接、相重疊。於是,救救孩子們成為揪心的懸念,如何救救孩子則自然成為作品象徵體系的象外之象、弦外之音。

譬如《教堂塔尖》中的教堂堂長喬斯林自以為見到了上帝顯靈,決定為大教堂加造一座四百英尺高的尖塔,為了建塔不擇手段,陷入了邪惡、貪婪的罪孽。塔最終是豎起來了,卻壓彎了教堂屋柱。喬斯林本人也因脊椎病而癱瘓。在情節的順勢發展與意外結局的強烈悖逆中,反諷意義頓生。戈爾丁的反諷對象無疑是罪惡者、邪惡者、虛偽者,即真善美的對立面。運用反諷筆調,戈爾丁更直接更犀利地抨擊了人類的精神墮落。

逆說

荒誕性雖是戈爾丁的藝術特色之一,但他並未止於荒誕。如果再進一步考察,便會發現作家運用的是一種逆說或反論的手法。他所敘述的事情初看起來是荒誕不經和自相矛盾的,但細想一下就會看到其中包含著某種真實性。表面上是“非”,實際上卻是“是”,即似非而是。在他的創作中用這種手法所寫的內容大量存在。既然所有的人都嚮往法,為何這許多年卻未見有任何人來要求進去呢?衛士吼道:“這道門是專門為你設下的。”故事中有很多自相矛盾的描寫,但仔細琢磨起來,還是有道理的。現實世界就是處在巨大的悖謬之中,這就是戈爾丁慣用的產生似非而是效果的逆說法。

敘述風格

戈爾丁寫的經常是一個在撲朔迷離的氛圍中展開的荒誕故事,有時給人一種神秘和陰沉恐怖的感覺。寫這種內容,作家當然不可能使用簡練明快的語言。其小說的語言風格特點是:平淡中透著冷漠,拙樸中透著凝重。這種語言風格與作品內容的樸素無華最相適應,但更主要的,這是戈爾丁作為作家的獨特風格。當然,這種風格的形成同作家對生活的認識和感悟有關。現實生活的殘忍,人與人之間的冷酷,他是體會至深的。這位陷入深深痛苦與困惑之中的作家,在創作他的寓言性小說時表現出的這種語言風格是完全合乎邏輯的。戈爾丁富有獨創性的作品,是特定歷史時期的產物。他以獨特的藝術形式表現了現代世界人們所體驗的各種痛苦感受,如災難感、陌生感,特別是恐懼感和無能為力感,故而被視為一代文學宗師。

| 小說 |

▪ 1983 諾貝爾文學獎 蠅王(獲獎) ▪ 1980 布克獎 通過儀式(獲獎) ▪ 1979 詹姆斯·泰特·布萊克紀念獎 黑暗昭昭(獲獎) ▪ 1965 英帝國第三等勳章CBE (獲獎) |

威廉·戈爾丁畫像

戈爾丁在1983年獲得諾貝爾文學獎,獲獎的理由是:“具有清晰的現實主義敘述技巧以及虛構故事的多樣性與普遍性,闡述了今日世界人類的狀況。”

瑞典文學院院士,秘書拉爾斯·吉倫斯坦(Lars Gyllensten)在評獎中力挺戈爾丁,稱其“在小說中以清晰的現實主義敘述手法和變化多端、具有普遍意義的神話,闡明了當代世界人類的狀況”。

1961 年,評論家弗蘭克·柯默德(Frank Kermode)指出,與其說戈爾丁小說產生的情感是“痛苦”或“悲傷”的,不如說是“有罪的”,因為人既是受害者也是施害者。他還注意到戈爾丁的宗教不依賴於某個特定理論,認為戈爾丁試圖處理“原始的宗教人性起源”,而不是具體的宗教信條或正教信仰。

戈爾丁的思想,其核心就是人道主義,人的尊嚴問題,一直是纏繞著他的創作、生活和政治鬥爭的根本問題。人道主義構成了戈爾丁文學創作的母題,包含著戈爾丁未來作品的核心問題。書中幸福假設的提出,其本質動機,不在荒誕,荒誕既不能告訴人們幸福,也不能告訴人們不幸,之所以戈爾丁假設主人公是幸福的,是因為他認為只有幸福的生活才符合人的尊嚴,被責為永罰,卻幸福,這絕對是一種反抗,也是在這種條件下唯一可能的反抗形式,而反抗才能體現尊嚴。他在假設其幸福的時候,充分運用了想象和獨斷,其潛台詞,卻是人類尊嚴的需要。

威廉·戈爾丁

威廉·戈爾丁