軀體化

一個人本來有情緒問題

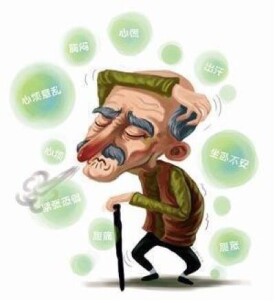

軀體化(somatization):一個人本來有情緒問題或者心理障礙,但卻沒有以心理癥狀表現出來,而轉換為各種軀體癥狀表現出來。

所謂軀體化,就是這樣一種現象:患者自覺有很嚴重的軀體癥狀如頭痛、乏力、失眠、身體不舒服、工作效率下降等,但在相應的醫學檢查卻沒有發現明顯的病理改變,又或者,臨床檢查中發現的病理改變不足以解釋患者自覺癥狀的嚴重程度。出現這種軀體化的深層次原因在於心理問題長期壓抑等不到解決。

每個人在一生中都在以不同形式表達她們的存在和存在的艱辛,生病也是一種表達方式。我們知道有身體的疾病,也有心理的疾病,身體疾病可引起心理的反應,心裡的疾病也可以引起身體的反應,二者是相互影響的。那麼有一些軀體癥狀並沒有器質性的病變,它們主要由心理情緒問題引起,或者說心理情緒問題用軀體癥狀來表達,這就是所謂軀體化的問題。軀體化一詞是本世紀初Stekel創用的,當時是指"根深蒂固"的神經症籍以引起軀體性失調的那種假設過程。後來Katon等描述為軀體化是籍以軀體癥狀表達精神不適的一種現象,主要是由於社會文化背景即社會人際關係造成的,是表達與應付社會和個人煩惱的手段。Lipowski也稱它是個體在心理應激反應下,一種體驗和表達軀體不適和癥狀的傾向,這種軀體不適和癥狀不能用病理髮現來證實。Kleinman認為軀體化是一種"生物、心理、社會"三方面的演化過程,經由這一過程,用軀體癥狀來表達和解釋個人和人際間的種種問題,且體驗成為軀體癥狀。換言之,訴說的是軀體癥狀,表達的則是社會、心理方面的問題。

從臨床上看,軀體化障礙是軀體形式障礙中的一種臨床類型,軀體形式障礙還包括疑病性神經症、軀體形式的植物神經功能失調和持續的軀體形式的疼痛障礙等臨床類型。其主要特徵是病人反覆陳述軀體不適癥狀,不斷要求給予醫學檢查,無視反覆檢查的陰性結果,不管醫生關於其癥狀並無軀體疾病基礎的再三保證。軀體癥狀的出現和持續出現不愉快的生活事件、困難或衝突密切相關,患者時常拒絕探討心理病因,認為其疾病是軀體性的,要求進一步檢查。由於結果常使患者失望,易引起醫患關係問題。本文主要討論心理動力學對軀體化的認識、軀體化的醫源性慢性化問題、中國文化與軀體化以及有關軀體化的診斷要點。

軀體化癥狀是一種退行性行為

精神分析認為,嬰幼期由於心理結構尚未充分發展,不能在語言上進行交流,個體對外界的刺激主要在軀體水平上做出反應。那麼遇到焦慮、恐懼時,個體會形成原始的軀體反應模式,這種反應我們可以理解為兒童的軀體行為語言,好的母親能很好地理解嬰幼的軀體語言並給予恰到好處的滿足,但若嬰幼兒的焦慮、緊張以及需要,長期和嚴重地沒有得到理解和滿足,那麼軀體的不適和糟糕的感受會積存下來,雖然隨著兒童長大語言得到發育,但那種前語言期的感受也只能永遠留存在潛意識裡,在遇到挫折和壓力時,遇到困境時,早先的那種軀體反應就會重現,使患者感受到一種非理智的、神經質的軀體不適和焦慮,而且會促使去找原因,產生疑心和妄想。Freud把這一過程叫做“再軀體化”,它是一個退化過程,即退回到發展的早期階段。

軀體化癥狀是潛意識願望被壓抑的產物

精神分析學說把軀體化的形成看作是一種潛意識過程,藉此一個人將自己的內心矛盾或衝突轉換成內臟和植物神經功能障礙,從而擺脫自我的困境。如用軀體化癥狀置換內心不愉快的心情,減輕由某種原因造成的自罪感,表達某種想法和情緒等,所以病人用軀體化癥狀是為了達到壓制潛意識的心理目的。

軀體化癥狀是為了得到繼發性獲益

有意無意的借著癥狀獲得好處,是我們人類在社會生存中獲得的聰明之一,通過疾病達到不上學、不上班,獲許病退,得到勞保,避免指責和批評,免除某種責任和義務,尋求別人注意和同情等等,是非常普遍的現象,這些並非病人完全的有意偽裝,但卻是在有意無意中玩著這種遊戲。象玩物喪志一樣,沉迷於這種遊戲的後果造成不能自拔,以至於自我哀憐、怨天尤人,使個人發展受阻,發展受阻的結果使個體更加固著在玩病遊戲上,那麼看醫生及檢查和治療就會成為他重要的工作。也就是說最先只是獲得點好處,後來則把工作重心轉移到疑病當中去了。森田療法強調的不放棄生活工作,順其自然的去做,正是為了破除這種魔法遊戲、回到現實人生中來,那麼治療也就在其中了。

由於社會文化所決定的行為準則鼓勵軀體癥狀的表達,並能得到同情和理解,而訴說情緒煩惱常得不到傾聽和支持,甚至被視為軟弱無能,從而使病人發明大量的軀體化癥狀以達到“繼發性獲益”。所以軀體化成為病人對付心理、社會各方面困難處境及滿足自身需要的一種應對方式。

在具體的臨床醫療過程中,我們不可因為有某些心理因素而忽視了真正軀體疾病,以致造成誤診或延誤治療。所以對於有軀體化傾向的患者固然要進行各種檢查,以排除器質性疾病,但要考慮到軀體化障礙的存在可能性,在做檢查上我們要遵循必需及舍繁就簡的原則,過多的檢查是不必要的,有時仔細的收集病史與體格檢查比各種檢驗更為重要,更能幫助我們全面的了解病人,以做出正確的診斷。對於病人的軀體主訴,我們在診斷上要注意以下幾點:

1、有生物、心理、社會環境等誘發因素,其中心理因素在醫生啟發下可能會充分暴露出來;

2、癥狀繁多,但含糊不清,涉及多系統,病程至少2年,患者為此而不安,到處求醫或服藥;

3、不斷拒絕多位醫生關於其癥狀沒有軀體病變解釋的忠告和保證;

4、癥狀和其所致行為造成一定程度的社會和家庭功能損害;

5、患者常借這些癥狀來應付精神壓力,表達困擾,而家庭、學校、社會常間接地、不自覺地扮演了支持角色;

6、病人可獲得“社會性收益”,而另一方面卻又增強了原先的心理生理癥狀。