余底村

余底村

余底村始建於北宋嘉祐年間,至今已有近千年的歷史。村風優良,民風淳樸。

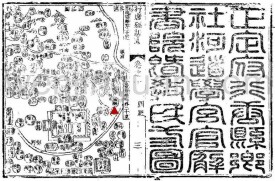

余底村從建村至今(2017年)已有近千年的歷史。河北省行唐縣地名辦公室編纂的《行唐縣地名資料彙編》記載了余底村的歷史和村名由來。“北宋嘉祐年間(公元1056——1063年),該村建於郜河下游,餓公河旁,因地勢低洼常受淤積,故取名淤低。后取諧音為余底至今。” 在行唐方言中,“余底村”被稱為“余里村”。

清朝乾隆年間,行唐縣知縣吳高增曾主持纂修《行唐縣新志》十六卷,其中記載了當時村內還保存有建於北宋嘉祐四年(公元1059年)的文殊院。后可能因戰火被毀,現已不復存在。

明朝洪武年間,行唐縣共5鄉,22社,195村,以鄉領社,以社領村,至嘉靖末年(1565年),行唐共23社。余底村隸屬於玉山東鄉,為玉山東鄉所轄5社之一的余底社駐地。

清襲明制。根據吳高增纂修的《行唐縣新志》記載,“余底社在縣東十五里,領村六:余底村、更差更取村、鄭家莊、獨羊崗村、柏朳村、西秀村。”

民國34年(1945年)9月22日,行唐縣城解放,全縣設9區,轄310村。民國35年(1946年)4月,全縣改為6區,四區駐余底,轄32村。

中華人民共和國成立后,1950年1月,將全縣重新划7個區,二區駐余底。

1953年4月,全縣設6區84鄉鎮,以區轄鄉,以鄉轄村。其中二區駐余底,轄余底、東市庄、習村、鄭家莊、秦村、王營、合河、東家、貝村、更差更取、北高里、北賈素、賈庄13鄉,共39村。

1956年6月至8月,撤區並鄉,余底村隸屬獨羊崗鄉。

1959年,余底村隸屬行唐人民公社轄區。

1961年,余底村隸屬行唐工委獨羊崗公社。

1984年,撤銷政社合一的人民公社,余底村隸屬獨羊崗鄉。

余底村

余底村隸屬於河北省石家莊市行唐縣獨羊崗鄉,位於行唐縣東南部,行唐縣母親河郜河(潁水河)下游,行唐縣縣城東,距離縣城約5公里,獨羊崗鄉政府駐地東南1.5公里處。行賈公路穿村而過、朔黃鐵路依村而建,“村村通”、“村內通”水泥公路發達,交通便利,區位優勢十分明顯。

余底村屬溫帶大陸性季風氣候,冬季寒冷乾燥,多東北風,夏季炎熱乾燥,多東南風,春秋溫和。

余底村位於行唐縣平原區,地勢低平,屬於中國三大平原之一的——華北平原(黃淮海平原)。

根據《行唐年鑒(2014)》中的統計數據顯示,截止到2013年年末,余底村共有人口803戶,3025人。余底村種植糧食麵積3740畝,畝產糧食485公斤,2013年糧食總產量為1814噸。截止到2013年年末,余底村實有耕地面積2836畝,全部為水澆地。

余底村主要農作物為小麥、玉米、紅薯、和蔬菜。

奶牛養殖業是余底村的一大支柱性產業。行唐縣是河北省最大的奶牛養殖基地,獨羊崗鄉是行唐縣“萬頭奶牛鄉”,被全國奶業協會確定為“全國最大的奶牛鄉”。而余底村是行唐縣15個“千頭奶牛村之一。

余底村

余底村現有小學2所,分別是余底小學和興華小學,幼兒園2所,分別是余底幼兒園和興華幼兒園。兩所小學和幼兒園可以滿足本村孩子的教育需求,並吸引了周邊村子的部分學生來此就讀。

王之璽院士

王之璽曾任全國政治協商會議第二、第三屆委員,第三屆全國人民代表大會代表。1955年當選為中國科學院首批學部委員(1993年改稱院士),並任技術科學部常務委員、冶金組組長。王之璽是中國金屬學會的創辦人之一,曾先後被選為中國金屬學會常務理事、秘書長、常務副秘書長(1979—1984)、副理事長、榮譽會員。1984年離休。離休後任冶金工業部諮詢委員會委員,並應聘為東北工學院名譽教授、武漢鋼鐵學院顧問。

翟書濤,1926年出生,行唐縣余底村人。中共黨員,突貢專家,享受政府特殊津貼。1950年6月畢業於國立江蘇醫學院,後分配到南京神經精神病防治院工作至今。南京醫科大學附屬腦科醫院主任醫師、著名精神醫學專家、國內危機干預學科的發起人和先行者之一,國際自殺預防協會中國代表、中國心理衛生協會危機干預專業委員會主任委員、世界精神病協會婦女精神衛生分會指導委員會委員、中華精神科學會婦女精神醫學組組長、國家科委特約評審員、衛生部醫學科學委員會精神病學委員會委員與精神衛生諮詢委員會委員。

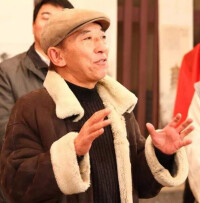

許瑞生,1944年9月出生,1967年畢業於北京解放軍藝術學院戲劇系。祖籍行唐縣余底村,中共黨員,天津電視藝術家協會副主席、原天津人民藝術劇院院長、國家一級編劇兼導演。1990年,被批准享受國務院特殊津貼。先後獲華北五省市電視劇獎、天津魯迅文藝獎、天津市政府獎等省市級獎勵30餘次,獲國家級編劇獎、導演獎12次,其中2003年榮獲國家編劇最高獎——金獅獎。

許瑞生

主要作品有《唐人街的傳說》《蛐蛐四爺》及津版《家》《藍屋》《無言的河流》等大型話劇劇本9部,發表中、短篇小說及散文、雜文百萬餘字;從1986年開始,為河北、江蘇、天津、北京等省市電視台、電影廠和電視劇製作公司導演《馬魯他》《血祭大沽口》《如煙舊事》《政府官員》《楊光的快樂生活(第一部)》《福星臨門》《小房東》《老爺升堂》等電視劇30多部數百集。

燕趙兒女多俠義,慷慨悲歌不曾絕。在抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭中,翟新章、王兵山、董秀林、孫行子、翟國慶、高喜子、孫春修、王小黑、王鳳辰、潘連保、王玉梅、孫寶山、於煥來、王喜梅、王小三、於難看、谷雙鎖、董喜成等余底兒女投身保家衛國的偉大鬥爭,與全國各族人民一起譜寫了一篇篇蕩氣迴腸的英雄史詩。