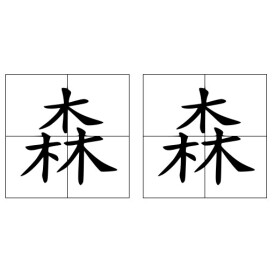

森森

詞語

1.[dense]∶形容繁密

丞相祠堂何處尋,錦官城外柏森森。——唐·杜甫《蜀相》

2.[ghastly and silent]∶形容陰沉可怕

看了這水泡子四邊黑壓壓的老樹,不禁有一種鬼域森森之感。——端木蕻良《科爾沁旗草原》

3.[cold]∶形容寒冷

徠冷森森。

1.樹木繁密貌。

晉潘岳《懷舊賦》:“墳壘壘而接壟,柏森森以攢植。”

唐 常沂 《禁中青松》詩:“映殿松偏好,森森列禁中。”

明 趙震元《為李公師祭袁石寓(袁可立子)憲副》:“嗚呼!載瞻清芬,忠孝不怍;蘭玉森森,元愷曷慕。”

郭小川《刻在北大荒的土地上》詩:“這片土地喲,一直是荒草森森!”

2.指茂密的樹木或其濃蔭。

五代齊己 《夏日林下作》詩:“煩暑莫相煎,森森在眼前。”

元 耶律楚材 《題平陽李君實此君軒》詩:“環榻森森蔭好涼,此君風味詎能忘。”

3.眾多貌。

晉張協《雜詩》之四:“翳翳結繁雲,森森散雨足。”

唐吳筠《步虛詞》之二:“真朋何森森,合景恣游宴。”

《東周列國志》第一回:“至期,王乘玉輅,駕六騶;右有尹吉甫,左有召虎;旌旗對對,甲仗森森,一齊往東郊進發。那東郊一帶,平原曠野,原是從來遊獵之地。”

4.豐滿修長貌。

晉 曹毗 《鸚鵡賦》:“森森修尾,蔚蔚紅臆。”

晉孫綽《游天台山賦》:“被毛褐之森森,振金策之鈴鈴。”

5.蔚然興盛貌。

宋蘇軾《王仲至侍郎見惠稚栝種之禮曹北垣下今百餘日矣蔚然有生意喜而作詩》:“誰知積雨後,寒芒曉森森。”

朱德《太行有感》詩:“遠望春光鎮日陰,太行 高聳氣森森。”

6.高聳貌。

《晉書·庾敳傳》:“﹝敳﹞目嶠森森如千丈松,雖礧砢多節,施之大廈,有棟樑之用。”

曹禺《王昭君》第一幕:“仰望森森的宮牆,隔斷了春天,隔斷了人世。”

7.幽暗貌。

五代 齊己 《短歌寄鼓山長老》:“行圍坐遶同一色,森森影動旃檀香。”

朱自清 《槳聲燈影里的秦淮河》:“森森的水影,如黑暗張著巨口,要將我們的船吞了下去。”

劉白羽《珍珠》:“樹影森森,水聲潺潺。”劉白羽 《火》:“哪裡還有我的家,只剩下黑森森三個大炸彈坑。”

8.昏沉貌;昏亂貌。

宋范仲淹《與韓魏公書》:“近老者多罷去也,已森森不遑也。”

《醒世恆言·灌園叟晚逢仙女》:“剛要上刑,不想大尹忽然一個頭暈,險些兒跌下公坐。自覺頭目森森,坐身不住。”

《金瓶梅詞話》第二七回:“我如今頭目森森然,莫知所之。”

9.涼貌;寒冷貌。

明 賈仲名 《蕭淑蘭》第三折:“有時節透頂炎炎,有時節徹骨森森。”

魯迅《花邊文學·知了世界》:“然而秋風來了,涼森森的一天比一天涼。”

10.威嚴可畏貌。

清 施潤章 《重刻<何大復詩集>序》:“李空同虎視鷹揚,望之森森。”

曹禺 《王昭君》第二幕:“彷彿這威嚴森森的單於,時常在悲哀地沉思著什麼。”

11.戰慄貌。

金 董解元 《西廂記諸宮調》卷二:“驀聞人道,森森地諕得魂離殼。”

12.嚴謹有序貌。

唐 元結 《酬裴雲客》詩:“符印隨坐起,守位常森森。”

明 方孝孺 《常山教諭王府君行狀》:“揖拜進退,森森如度。”

郭沫若《蘇聯紀行·七月十三日》:“道旁有楊樹,桑樹,白楊,森森成列,濃蔭迭地。”

13.味道純正濃郁。

宋蘇軾《橄欖》詩:“紛紛青子落紅鹽,正味森森苦且嚴。”

宋 周密 《齊東野語·諫筍諫果》:“周益公詩云……君看齒頰留餘味,端為森森正且嚴。”

清 陳田 《明詩紀事丁簽·張琦》:“白齋詩如飲苦酒、食諫果,森森自有正味。”