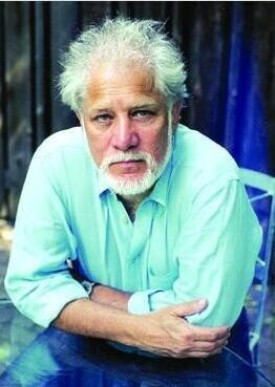

邁克爾·翁達傑

邁克爾·翁達傑

邁克爾·翁達傑(MichaelOndaatje,1943—)是一位以詩聞名的加拿大作家,但使他躋身國際知名作家行列的,還是那部獲得布克獎的富有如夢如幻般魅力的小說《英國病人》。

2018年7月,邁克爾·翁達傑的名作《英國病人》獲得金布克獎歷史最佳小說獎。

1943年,邁克爾·翁達傑出生於斯里蘭卡一個富裕的農場主家庭,父親主要經營茶園,家境殷實。邁克爾·翁達傑的血統比較複雜,身上流著荷蘭人、僧伽羅人和泰米爾人等多個民族的血液,因此,他後來成為跨文化和跨國界的“無國界作家”群中的重要一員,寫作一種“世界小說”並且享譽世界,就是理所當然的了,這與他的文化背景和血緣背景都是有關係的。幼年的他在父親的大茶園裡度過了愉快的、無憂無慮的童年。

11歲的時候,他跟隨母親來到英國倫敦,在那裡讀了小學和中學。

1962年,19歲的邁克爾·翁達傑從英國來到了加拿大,在多倫多大學就讀並獲得了文學碩士學位,後來,主要在多倫多一所大學教授英語文學。

邁克爾·翁達傑最早也是從詩歌開始了自己的寫作生涯的。1967年,24歲的邁克爾·翁達傑出版了第一部詩集《優雅的怪物》而一鳴驚人。從風格上看,這部詩集明顯受到了法國超現實主義詩風的影響,詩句短促、意象豐富,表現了一個由語言所創造的想象世界,他能把眼睛所看到的社會不公化成一些畸形和突兀的象徵物,在詩歌中呈現。

1969年,他又出版了第二部詩集《七個腳趾的人》,將澳大利亞——他曾經去那裡旅行了一段時間——的中部地區那廣大和原始的荒野風景,以一種半神話、半民間傳說的方式呈現,形式上以片段和截面為主,詩篇中有的帶有敘事性,有的則非常冷峻簡短。

1973年,他出版了詩集《鼠肉凍》,截取了現代人複雜的心理狀態作為詩歌片段。

1984年和1992年出版了詩集《世俗之愛》和《剝桂皮的人》,歌詠了愛情、婚姻和日常生活中的美麗和波折。可以說,邁克爾·翁達傑首先是一位傑出的現代主義詩人。

邁克爾·翁達傑在文體和形式上的實驗是最應該被重視的。在出版了兩部詩集之後,1970年,他就開始了小說和其他文體的實驗。這一年,他出版了一本跨文體的作品《小子比利作品選集》,假託美國歷史上出現的草莽英雄、左撇子槍手小子比利的作品集的名義,將詩歌、散文、照片、訪談、劇本等文體組合起來,運用了多層結構和後現代的拼貼手法,把歷史傳說、作家想象、文體雜糅全弄在一起,探討了美國夢的暴力特徵,又將加拿大和美國那種開拓荒野的精神注入其間。這本書因為它那有趣的文本雜糅和對美國歷史的戲仿與再解釋而獲得了讚譽,並榮獲當年的加拿大總督文學獎。在這一年,他還出版了一部學術著作《倫納德·科恩評傳》。

由於《小子比利作品選集》獲得了好評,他對自己能夠駕輕就熟地運用各種文體很自信,並繼續在他後來的作品中進行大膽嘗試。1976年,他出版了帶有紀實文本特徵的小說《經過斯洛特》,繼續他在文體上的實驗。《經過斯洛特》是以美國新奧爾良一個著名的黑人爵士樂手博爾頓的生平作為藍本,他把真實歷史人物、實地採訪和小說虛構結合起來,描繪了一個著名的爵士樂樂手的生活和他所在的時代的氣氛。小說以多視點、全透視的方式結構,以意識流和片段性拼貼的寫法,使文本具有了畫面和意識流動的結合特徵,那些連續但是不斷被隔斷的畫面,產生了一種頓挫感。小說以多人的視角來回憶,以對當時場面的再模擬、以碎片式的繽紛印象,帶領我們再度回到了那個爵士樂搖曳多姿的黃金年代。這部作品獲得了評論家和普通讀者的好評,並榮獲了《加拿大書評》雜誌頒發的小說獎。

1981年,邁克爾·翁達傑出版了一本篇幅在中文10萬字左右的小說《世代相傳》。這是他根據自己的家世所寫的一部帶有自傳性的小說作品,非虛構文本的成分很大,有著邁克爾·翁達傑鮮明的個人風格:對歷史人物和材料的精確把握、對形式感的痴迷、對片段敘述的愛好和強調。《世代相傳》的品質非常特殊,介乎小說和自傳之間,這部作品帶有史實的成分,而邁克爾·翁達傑也很擅長在史實的基礎上展開想象、描述和結構。它的敘述是以小的段落來構成一個個的章節,彷彿到處都是空隙,作者只揀了一些最重要的東西呈現出來。在這些片段之間,留下來的空隙則是需要讀者去回味的。因此,《世代相傳》的形式很像是一部由文字片段所描述出來的老電影,畫面感十分強烈,而且是那種黑白電影畫面的效果。那些在邁克爾·翁達傑的家族樹上生長的祖先們,一個個地宛如生動的水果懸停在歷史的深處,被邁克爾·翁達傑用攝影機拍攝、定格、放大、縮小,被他剪輯成充滿了蒙太奇的趣味和詩意的紀錄片。通過這部小說,我們可以看到邁克爾·翁達傑如何剪裁自己複雜的血脈系統,使它成為一份挺拔的、詳略得當的家譜,人性的微暗和豐富性在這部作品中得到了完美的呈現,從遙遠的斯里蘭卡發出的回聲,在加拿大的廣闊的土地上迴響。

邁克爾·翁達傑後來還嘗試了寫作電影劇本,他的小說風格的形成,可以說帶有電影劇本的高度文學化和小說化的特徵。身為加拿大新一代移民,邁克爾·翁達傑一直到多年之後才開始真正觸及到加拿大題材。1987年,他出版了小說代表作《身著獅皮》,將他獨特的寫作手法發揮到了極致。《身著獅皮》這個名字來自於古代巴比倫的神話傳說史詩《吉爾伽美什》,說的是英雄吉爾伽美什在朋友死去之後,獨自披上獅子皮浪跡於荒野之中,而這部小說顯然是拿史詩作為一個互相映照象徵。

1992年,《英國病人》讓他獲得該年度布克獎,根據此書改編的電影更是包攬了1996年奧斯卡的9項大獎 《英國病人》是邁克爾·翁達傑最好的小說作品,也是他影響最大的作品。

邁克爾·翁達傑的作品的題材跨度非常大,寥寥幾部作品的背景分別是美國、加拿大、澳大利亞、歐洲、北非、亞洲,他全都寫過,可見他的視野之宏闊。2001年,他出版了長篇小說《阿尼爾的幽靈》,終於將小說的背景放到了斯里蘭卡。小說的中文譯名非常好,叫做《菩提凝視的島嶼》,佛陀在凝視著一個內戰頻繁的國家民不聊生的景象,成為小說的一個核心的意象。

2007年5月,邁克爾·翁達傑出版了小說新作《遠眺》,為他贏得了當年的加拿大最高文學獎———吉勒獎。

儘管翁達傑極富獨創性的創作,不可避免地引來一些爭議,然而無可否認的是,他傑出的敘事藝術拓展了小說的疆域。也因為此,有評論認為,翁達傑以其獨特的文學成就,達到了堪與翁貝托·艾柯等後現代派小說大師並肩的重要地位。

《身著獅皮》以邁克爾·翁達傑居住了多年的加拿大多倫多作為地理背景,在小說的內部時間的跨度上、在歷史信息的容量上都是他的作品中最豐富的。20世紀初期的加拿大多倫多,是一個移民眾多、充滿了拓荒氣息的地方,邁克爾·翁達傑將他的視點聚焦在來自北歐的芬蘭、西歐的義大利和南歐的馬其頓的幾戶移民的身上。這些移民,在當時以英國人和法國人為主的加拿大移民中間也屬於邊緣人群體,因此,他們的故事就帶有了邊緣族群的特徵。邁克爾·翁達傑在翻閱一些歷史資料的時候發現,在1920年代,有一個加拿大的百萬富翁叫安布羅斯·斯莫爾,有一天,他神秘地失蹤了,從此沒有音訊,這引發了邁克爾·翁達傑的文學想象力。由對這個失蹤的百萬富翁的興趣,他發現,官修的歷史書記載的,都是那些有權力和有錢的人的歷史,他就把目光放在了在歷史書中消失的默默無聞的邊緣移民們。他們才是多倫多歷史的真正創造者。小說虛構了一個和那個失蹤的百萬富翁多少有些聯繫的邊緣人群,他們中間有工人、打工者、革命者等等,是如何在歷史的夾縫裡取得生存的權利。小說的核心故事是圍繞著一座大橋的建設來展開的,其中,以帕特里克·劉易斯這個從加拿大鄉村來到多倫多謀求新生活的新移民作為主角,他接受了委託去尋找那個失蹤的百萬富翁,另外他又去挖掘安大略湖底下的隧道來謀生。以他為中心人物,一些次要人物紛紛登場,由此演繹出一出非官方書寫的歷史和人生的大戲。尤其是他和兩個女人的關係是小說著墨的重點,帕特里克在遭遇了兩個女人的愛情之後,也準備披著獅子皮獨自走向加拿大蠻荒之地,去迎接自己的命運。愛情、激情、憤怒和貧窮以及革命,這些東西在小說那片段式樣的描繪中,成為不斷閃爍的主題,每個人都在尋找,都是歷史琥珀中的蠓蟲,都在尋找著人生的意義,並與時代的潰瘍戰鬥。

在小說中,邁克爾·翁達傑並沒有給我們一個確切的答案,他的寫作風格也嚴重區別於狄更斯和左拉這些描繪下層百姓和邊緣人生活的現實主義大師,在狄更斯和左拉的筆下,大眾是被同情的,被歌頌的主角,敘述更加真實有力,而這部小說由於片段和攝影機眼式樣的敘述,反倒使得小說缺乏了一種厚實和密度感,在獲得了後現代的、閃爍的、不確定的、碎片式的新小說的新奇之外,也失去了偉大小說本身應該具有的密度和厚度。

小說的故事背景放在了第二次世界大戰的後期,地點是義大利佛洛倫薩北部的一個廢棄的別墅里。在第二次世界大戰期間,那裡是一個臨時的戰地醫院。小說中出現了四個人物,他們之間構成了小說最重要的人物關係,邁克爾·翁達傑緊緊圍繞這四個人,展開了有密度和強度的敘述。這四個人是:一個全身燒傷的神秘人物,被其他三個人稱為“英國病人”;印度錫克族工兵辛格;護士漢娜;漢娜父親的老朋友、英軍特工卡拉瓦喬。這四個人因為戰爭的原因,都聚集在那座廢棄的殘破別墅里。其他三個人搞不清楚這個全身都是繃帶的傷員到底是什麼人,對他的底細完全不清楚,因此,輪番地和他談話,試圖搞明白他的身份和受傷的原因。尤其是護士漢娜,她才20歲,父親和母親都在戰爭中死亡,因此她痛恨戰爭,悉心地照料這個“英國病人”。後來,她才逐漸地了解到,“英國病人”是一個著名的地理學家和考古學家,名字叫奧馬爾希,他是一個匈牙利的貴族,他在北非沙漠中考古的時候,愛上了一位有夫之婦凱瑟琳,被發現他們關係的凱瑟琳的丈夫駕駛飛機撞擊,結果,凱瑟琳受了重傷,生命垂危。為了營救凱瑟琳的生命,這個考古學家離開營地,前往英軍那裡尋求幫助,結果被英軍認為是德國間諜,控制起來了。為了能夠儘快營救凱瑟琳,他尋找到機會,逃脫了英軍的控制,又被德國人俘虜了。為了營救在山洞的營地中等待他的垂死凱瑟琳,他以地圖和一些地理資料和德國人作了交換,換得了一架飛機,他駕駛飛機來到了等待他的凱瑟琳那裡,帶著傷勢越來越重的她冒險駕駛飛機離開了沙漠地區。但是,在飛行途中飛機遭到了盟國軍隊的攻擊,飛機落到了沙漠里起火爆炸,奧馬爾希僥倖生還了,凱瑟琳卻死去了。渾身燒傷的奧馬爾希被護士漢娜他們營救到那座破敗的別墅里。這些都是他自己講出來的。在漢娜獲得了他的信任之後,他才開始給她講述上述自己的生平和愛情經歷。最後,“英國病人”死去,間諜卡拉瓦喬也死去了,工兵辛格和護士漢娜之間卻迸發了愛情,他們一起離開了那座廢棄的別墅——臨時的醫院。

《英國病人》出版之後,獲得了很大反響,還獲得了1992年英語“布克小說獎”,使得邁克爾·翁達傑成為國際矚目的小說家。《英國病人》這部小說從寫法上延續了典型的邁克爾·翁達傑的敘事方式,就是打亂時間的順序,將事件作為時間的一個個節點來重新編織故事,以片段的形式,將人物關係糾結得緊密,以之結構全部作品。《英國病人》獲得了巨大的成功,顯然是因為它聚合了多種的元素,首先是戰爭的,可以說,這是一部廣義上的反戰小說,戰爭使書中的四個人物和沒有直接出場的其他人物的命運都發生了改變,而且,其中很多人都面臨了死亡的威脅、考驗和最終結局。對戰爭的思考和描寫,是20世紀作家的一大主題,因為兩次世界大戰都發生在這一百年,戰爭使得每個人的生命軌跡都發生了重大的變化。其次,小說對歐洲在20世紀上半葉推行的殖民主義也進行了反思,正是因為第二次世界大戰的結束,才掀開了殖民地紛紛獨立為民族國家的歷史浪潮。第三,小說對愛情、婚外情、歐洲文明、友情和歷史文化,都做了深入的表現,尤其是對兩個主人公的愛情的描述,打動了無數人的心靈——雖然這場愛情是一場不道德的婚外情,但是卻壯烈美好。而似乎只有婚外情才能被邁克爾·翁達傑寫得這麼的壯烈和華美:以飛機撞擊謀殺情敵、出賣情報給德國納粹去換取飛機救情人、飛機被盟軍攻擊后爆炸,渾身受傷還在醫院裡念念不忘自己的情人,這些情節都是帶有獵奇和大眾最感興趣的一面,因此,《英國病人》以混合了戰爭、歷史、愛情、背叛和死亡的多側面、多角度的元素,才使它成為一部大熱的作品。

斯里蘭卡也是一個多災多難的國家,和亞洲、非洲自二戰結束后所掀起的民族國家獨立運動中紛紛獨立的國家所遇到的內部問題一樣,自20世紀80年代中期開始,在執政黨和反政府的“猛虎組織”之間爆發了全國性的內戰,一度,政府軍、南方反政府軍和北部的泰米爾分離主義游擊隊形成了廝殺的三股力量,形成了血腥的內戰局面。這部小說就是以那個年代血腥的戰爭逐漸地平息之後的斯里蘭卡作為背景,來呈現這個島國所經歷的創傷的。

小說講述了曾經離開了斯里蘭卡15年之久的安霓兒,帶著聯合國人權組織給她的使命,前往內戰暫停之後的斯里蘭卡,調查一場血腥屠殺中死亡的真相。斯里蘭卡政府為了跟蹤和控制安霓兒,專門派了考古學家瑟拉斯一同調查。結果,在一個考古現場,竟然發現了最近一些年的骨骸。安霓兒認為,必須調查這場屠殺的真相,即這些死者是什麼人、什麼原因被殺害的,但是她的調查卻遇到了各種各樣的困難和阻力。真相就在眼前,可她似乎無法獲取進展。小說的主人公安霓兒有些像是作者邁克爾·翁達傑的化身,小說的寫作技巧也非常高超,作者在這部小說中依舊採取了片段式樣的結構敘述,在寫法上是以多角度、多聲部呈現出多個視角來觀察斯里蘭卡的眼光,既有外部的打量,也有內部政府、市民和反叛者的注視,每個人、每個角度都是不一樣的,他們共同在安霓兒尋找屠殺真相的過程中,組合成一種充滿了複雜性的張力,使小說在以來自西方的眼光打量自身的民族矛盾導致的內部分裂的同時,還呈現出東方國家的文化特性,和東方邁向現代國家的艱難性。在佛陀的面前,屠殺之血已經凝固,而人類的生命價值和生存的境遇,則依舊是一個艱難時世。

這是邁克爾·翁達傑以巨大的勇氣呈現祖國的內部傷痛的作品。他以他者的眼光來重新審視祖國的現實,小說達到了人道主義的高度,又明顯增大了敘述密度,具有悲劇性的力量,其詩人般清晰明確的筆觸依舊鮮明,拼貼般的敘述段落構成了小說的當代性和國際性,貫穿全書的線索非常清晰,都是按照安霓兒的視線來進行的。

小說書名“DIVISADERO”來自西班牙語,有兩重涵義,其一為“分隔、分離”,其二為“遠觀、遙望”。正如書名所預示的那樣,小說奇怪地“分裂”成兩個部分,如果說它們之間有什麼關聯,只能說,這兩個部分是互相“遙望”的。小說的背景放到了1970年代的美國。加利福尼亞北部的農場,父親和女兒安娜,養女克萊爾和養子庫珀生活在一起,生活平靜,但正在長大的孩子們內心波濤涌動。十六歲的安娜和庫珀之間的私情被父親發現,安娜出走,成了一個文學研究者,到法國鄉村研究已故作家塞古拉的生平,庫珀成了一個賭場牌手,克萊爾成了一個公設辯護律師的助手。多年後,克萊爾遇到了庫珀,但庫珀很快就因遭受毆打而喪失了記憶。而安娜與他們失去了聯繫,她在法國遇到了一個叫拉斐爾的吉他手……

就如支離破碎的情節所呈現的那樣,小說的結構不是線性的,而是塊狀的,像是幾個完全不同色系的色塊,被並置於畫布之上,互相之間或有重疊,或有衝撞與呼應,它們之間並沒有時間的邏輯關係,就像一部時空交叉的電影,讀者唯有依靠自己的想象和敏悟,才得以建立一種可能的“整體”。然而,如同翁達傑的其他作品,《遙望》中複雜錯亂的創作藝術,並沒有淹沒他敏感的心靈。小說里尼採的箴言重複響起:“有了藝術,我們才不會被真實的殘酷所毀滅。”很顯然,翁達傑的創作並不是為藝術而藝術的樣本。相反,它以藝術抵抗真實的殘酷,以詩意慰藉創痛的心靈,正因為此,他的詩意與關切才如此震撼人心。

| 個人作品 |

| ▪ 2018-07 金布克獎 英國病人(獲獎) |

據說,翁達傑喜歡使用筆記本寫作。他通常會手寫完成最初三四稿,有時還用剪刀和膠帶,對段落、甚至整個章節剪剪貼貼。他的有些筆記本,里頁疊著四層稿紙。對於他來說,寫作似乎並不是什麼難事,他要做的工作主要就是整理和重寫語句,因此他簡直沒法理解文思堵塞是為何故。當然,這並不意味著他的寫作如何不同凡響,這種癖好,卻關聯著他獨出機杼的寫作手法。翁達傑總能以一種飽含激情和詩意的筆觸,用一種文化雜匯的微妙組合,將虛構與事實、抒情與機智、反諷與幽默、詩歌與小說、新聞與筆記等等,完美地融為一體。