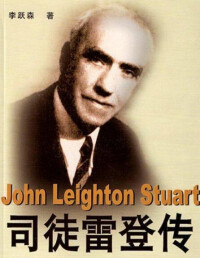

司徒雷登

美國基督教長老會傳教士

司徒雷登(John Leighton Stuart,1876-1962),美國基督教長老會傳教士、外交官、教育家。

1876年6月,司徒雷登生於杭州,父母均為美國在華傳教士。1904年開始在中國傳教,曾參加建立杭州育英書院(即後來的之江大學)。1908年任南京金陵神學院希臘文教授。1919年起任燕京大學校長、校務長。1946年任美國駐華大使,1949年8月離開中國。

19徠62年9月19日,司徒雷登逝於美國華盛頓,終年86歲。

1876年,司徒雷登出生於中國杭州天水堂教士住宅(今杭州下城區耶穌堂弄),父母都是早期到中國的美南長老會傳教士。

司徒雷登

1899年,司徒雷登進入神學院,加入了“學生海外志願傳教運動”組織。

1902年,司徒雷登被按立為牧師。

1904年,結婚後攜妻子回到杭州,學習漢語,跟隨父親到中國許多地方佈道,成了第二代美南長老會傳教士。

1906年,獨生子傑克也在杭州出生。

1908年,司徒雷登到南京金陵神學院執教,為希臘文教授。

1910年,任南京教會事業委員會主席。辛亥革命時兼任美國新聞界聯合通訊社駐南京特約記者。

1918年的下半年,美國南北長老會正式向司徒雷登下達了命令,讓他去籌辦“一所新的綜合性大學”。

1919年春天,出任燕京大學的校長。

1921年,受聘為中國教會教育調查團成員。

1930年美國普林斯頓大學授予他榮譽文學博士學位。

1933年受美國總統羅斯福召見,聽取他對中國時局的意見。

1941年太平洋戰爭爆發,他因拒絕與日軍合作,被日軍關在集中營,直到日本投降后獲釋。

1945年,獲釋后的司徒雷登繼任燕大校長(後為校務長)。

1946年(民國35年)7月11日,出任美國駐華大使。同年,被當時的國民政府授予杭州市榮譽市民。

1949年4月,解放軍攻佔南京,他沒有隨國民政府南下廣州,留在那裡。

1949年8月2日,由於美國在華政策的徹底失敗,司徒雷登不得不悄然離開中國返回美國,隨即退休。

司徒雷登的骨灰安放於杭州半山安賢園

1962年9月19日,司徒雷登因心臟病突發在華盛頓去世,終年86歲。

墓葬

2008年11月17日,司徒雷登的骨灰安放於杭州半山安賢園。

出任校長

與金陵女子文理學院校長吳貽芳的合影

籌款擴建

司徒雷登接手的燕京大學,校址在北京東城的盔甲廠,規模很小,學生只有94人,大多數靠獎學金維持。教員中兩位是有博士學位的中國人,外籍教員很少夠資格在大學任教。經費不足,只夠開銷的一半。司徒雷登一邊改善原有的小攤子,一邊策劃另起爐灶。從1922年起,他15年內往返美國10次,募捐籌款,其中一次就募得150萬美元。這在當時幾乎是個天文數字。有了經費后,他決定給學校另選新址。他和同事尋遍北京四郊,找到清華園西邊的一塊地。這裡原是清代一個親王廢棄的園地,後轉到陝西督軍陳樹藩手中。司徒雷登專門到陝西會見陳樹藩,陳對建校很感興趣,以6萬大洋將地產賣給燕京大學,並把其中的1/3捐作獎學金。這一塊地有40公頃,再加上陸續又在附近買進的其他荒廢園地,使燕京大學的總面積達到原來的數倍之多。

經過數年建設,1929年新校址正式投入使用。燕京大學校園的建設,融合了中西文化,是司徒雷登的得意之作。他自豪地宣稱:“凡是來訪者,無不稱讚燕京大學是世界上最美麗的校園——它有助於加深學生對這個學校及其國際主義理想的感情。”

培養人才

燕京大學僅僅存在了33年(1952年停辦),其間還受到日本侵華戰爭的嚴重干擾,註冊學生總共不超過10000名,卻為中國培育了一大批高水平的人才,很多是各個領域的領軍人物:其中中國科學院院士42人,中國工程院院士11人,再加上其他卓有成績者,超過100人,佔了註冊學生的1%以上,可說是科學家的搖籃。二戰時,中國駐世界各大城市的新聞特派員,9/10是燕京大學新聞系的畢業生。

響應政策

燕京大學是教會學校,資金也主要來自教會。司徒雷登意識到若嚴格遵循教會原來的辦學思想,不顧中國人的意願,學校就無法生存;只有教育政策反映中國輿論的要求,學校才可在中國立足和發展。司徒雷登認為中國人有權規定外國人在中國國土上實施怎樣的教育,所以當1925年中國政府教育部公布教會學校立案規章的時候,燕京大學響應最快。按這個規章,校長一職必須聘用中國人,校董事會也得中國董事佔多數。以前的董事會當然激烈反對,司徒雷登費了不少工夫說服他們。對於教育部禁止強迫學生崇拜宗教、禁止設置必修的宗教課程,司徒雷登都完全贊成,他也由校長退居校務長。這些都使得燕京大學雖為教會學校,卻逐漸中國化,得到了中國人的認同。

聘請名師

司徒雷登深知,要把燕京大學辦成一流大學,必須要有一流的教師。他堅持由學校自行聘請教師;所有教師不必信教;按教授等級,中外教師同等同酬;對有名望、有真才實學者,登門拜訪,高薪聘用。燕京大學雲集了當時的一批大師,陳寅恪、鄭振鐸、謝冰心、錢玄同、費孝通、顧頡剛、張友漁、斯諾等都曾在燕京大學任教。教授月薪360大洋(銀元),校長月薪500大洋。司徒雷登只拿教授月薪。當時的國立大學常有欠薪情況,燕京大學從不拖欠。

燕京學社

真正讓燕京大學躋身世界一流大學地位的,則是哈佛燕京學社的建立。司徒雷登了解到美國鋁業大王霍爾(1863—1914)有一筆巨額遺產捐作教育基金,並聲明遺產中一部分用於研究中國文化,由一所美國大學和一所中國大學聯合組成一個機構,來執行這項計劃。起初遺囑執行機構選了美國的哈佛大學和中國的北京大學,但司徒雷登設法成功地說服哈佛大學與燕京大學合作,於1928年春成立哈佛燕京學社,並設立燕京學社北平辦事處。

司徒雷登通過老朋友哈利盧斯博士的幫助而與霍爾遺囑執行人克里夫蘭律師見面之後,那位律師終於答應給燕京大學五十萬,不過卻要在一年之後,因為他要確認燕京大學是”一所值得支持的大學“。

一年之後,司徒雷登再次見到這位律師,他還沒有說話,律師就提出要實現諾言,不過,律師“變卦”了,因為他給燕京的不是五十萬,而是增加了一倍——一百萬。司徒雷登當然不會錯過這樣的好機會,他趁機提出燕京發展的困難,並把款項要求提高到一百五十萬,不過這次律師答應得比第一次就爽快多了。以當時燕京大學的實力,能夠和哈佛這樣當時在世界處於一流位置的學校聯合,司徒雷登也不免有些自得。他說:“承蒙哈佛當局欣然允諾,將他們那所大學的美好名字同中國一所小小的教會學校連在一起,實在令人感激。”

支持學生的愛國行動,是司徒雷登主政燕京大學20多年裡始終堅持的理念。

1920年4月,全國學聯因政府與日本就山東問題的談判宣布罷課,以示抗議。燕京大學的師生員工響應學聯的決議,停課六星期,耽誤的學業在暑假補足。1925年“五卅慘案”剛發生,燕京大學就發表了宣言,而代表中、美、英等國籍的燕京大學教職員起草宣言、責問英國當局的,正是一位英籍教授。這其中有著校長司徒雷登的支持。

親自遊行

司徒雷登

抗日戰爭正式爆發后,日本佔領北平。日方經常找借口挑釁,逮捕燕京大學師生。司徒雷登少不得出面斡旋,奔走於美國領事館和日本駐軍司令部之間,他曾這樣說:“北平淪陷期間,我的學生在參加愛國活動之後,回校時總會興奮地告訴我,他們是如何用實際行動報效祖國和人民的。這使我感到十分欣慰。尤為感人的是他們已在身體力行燕大的校訓‘因真理,得自由,以服務’。”

繼續辦學

北平淪陷前一年,司徒雷登回美國時,就商得美國託事部的同意,即便北平淪陷,也要繼續辦學。許多中國學齡青年,一時不能到後方去,又不願就學於敵偽政權支配下的學校——燕京大學就成了他們理想的選擇。從七七事變到1941年日本偷襲珍珠港的四年半里,燕京大學保持著辦學的常態。司徒雷登重新擔任校長,他策略性地強調燕大是美國學校,懸掛起美國國旗,以防日機轟炸,還聘請了一位會說日語的燕大校友為校長秘書,與日方周旋,包括保釋被捕的燕大學生。

1939年,司徒雷登在一次對全校師生的講話中說:“燕京大學不是‘世外桃源’,不能‘兩耳不聞窗外事’,而是要關心國家大事”,“現在的燕京大學處在淪陷區,不要被日寇的反面宣傳所迷惑”。日本人曾提出讓日本學生進燕大讀書的要求,司徒雷登表面同意,但堅持應和中國學生一樣經考試合格方能錄取,結果雖有日本學生報考,卻因未達到標準,無一人進入燕大。

身陷囹圄

司徒雷登在燕園

司徒雷登當時正在天津為學校募捐,借住在英商湯生公司。日本憲兵隊將他逮捕並押到北京。司徒雷登被捕之後,美國國務院一再態度強硬地要求日本釋放司徒雷登,這恰恰讓日本認為司徒雷登是個舉足輕重的人物,並決定在需要他發揮作用的那一天再釋放他。因此,在其他燕大師生被營救出來之後,司徒雷登又獨自在日本人的監獄里多待了4年,一直到1945年抗日戰爭勝利。

剛進監獄的時候,司徒雷登受到了審問,但是日本人一無所獲。在之後的日子裡,他被允許看兩份報紙,一份是北京出的英文報紙,一份是英文版的《大阪每日新聞》。

四年的監禁生涯中,司徒雷登完成了他的大部分自傳。後來,司徒雷登根據他在獄中所寫的自傳寫成了《在華五十年》一書。

出獄后的第二天,他就回到燕大,著手重建校園——10月10日,燕大又一次開學了。

外交生手

司徒雷登

和平努力

1947年7月,司徒雷登在南京履職。司徒雷登以促成中國的和平為己任,試圖組建中國的聯合政府,他曾這樣寫道:“我之參與若存一線希望,促使國民黨人與共產黨人組成聯合政府及統一的軍隊以結束此場耗竭民力、自相殘殺之內戰,我即不惜代價,全力以赴。”但蔣介石領導下的國民政府不聽他的,美國政府也偏袒國民政府,他作為大使,又不得不服從美國政府的決策——他的一切努力都失敗了,內戰全面爆發。司徒雷登痛責自己失職,寫道:“我辜負了中國人民對我的信任。我未能說服任何一方為達成協議而作出讓步。”到1948年,國民黨軍隊節節敗退,1949年4月,人民解放軍攻佔南京。蘇聯駐華大使隨國民政府遷到廣州,但司徒雷登仍留在南京,他想和中共保持接觸。他表示中國問題不只是一個對華政策問題,而且也是關係到世界和平的問題,希望解決好中美關係,這對世界和平是一大貢獻。

被迫返美

司徒雷登與周總理

司徒雷登就這樣黯然離別生活了45年的中國,從此再也沒有踏上中國的土地。

回到美國僅3個月,司徒雷登一病不起,嚴重的中風後遺症使他在輪椅和病榻上度過了最後的13個春秋。那時,司徒雷登身邊沒有親人相伴,他的妻子在他50歲時病逝於北京,唯一的兒子也不在身邊。他的生活起居完全依賴從年青時便追隨在他身邊的私人秘書傅涇波及其家人照料。司徒雷登立下遺囑,請傅涇波在他去世后,如有可能,將他的骨灰安葬在他妻子的墓地旁。

1962年9月19日,司徒雷登在華盛頓病故。

2008年,在美國駐華大使雷德、燕京大學老校友們和杭州市民的注視下,闊別中國60年的司徒雷登之魂,再度回到了中國杭州。11月17日,前美國駐華大使司徒雷登的骨灰葬於杭州半山安賢園。墓碑上寫著:“司徒雷登,1876—1962,燕京大學首任校長。”

《啟示錄註釋》

《司徒雷登日記》

《在華徠五十年——司徒雷登回憶錄》等。

司徒雷登少年時與全家的合影

“整個20世紀大概沒有一個美國人像司徒雷登博士那樣,曾長期而全面地捲入到中國的政治、文化、教育各個領域,並且產生過難以估量的影響。”(歷史學家林孟熹)

“既是政客又是學者,既是狡猾的對手又是溫馨的朋友”。

司徒雷登是當時美國駐中國大使,而美國的對華政策當時在中國已遭到徹底失敗。他既是美國對華政策的執行者,也是這一政策的受害者。(新華網)

“這幾十年中,曾有過幾次小小的事情,同他有過幾次短短的談話,每次的談話里,都使我覺得他是兼有嚴父的沉靜和慈母的溫存。他款款地笑在你的對面或身邊,兩手叉握著放在膝上,用溫和懇摯的目光看著你。你不先開口,他是不多說話的。他總是盡量地給你機會,讓你傾吐你的來意,然後他用低柔的聲音、誠摯的話語,來給你指導與慰安……”(冰心)

“歷史的有些頁碼翻過去就翻過去了,有些頁碼卻是永遠翻不過去的,他(司徒雷登)無疑是屬於后一種頁碼的,歷史的深處自有他的位置”。(傅國涌)

越過歷史的滄桑,越過戰爭、離亂、一個民族的悲情以及意識形態的對峙,客觀而言,司徒雷登無論是在中美關係史上還是在更廣泛的中國對外關係史上都終究是一個“政治上的小人物”。他的“大使”歲月只有短短兩年時間,而在此之前的48年,他一直在中國從事傳教以及教育工作,並因此獲得尊敬。司徒雷登終其一生對中國有很深的感情。作為燕京大學首任校長,主持燕大校務達27年之久,他騎著毛驢為燕大籌款的逸事至今仍在學林流傳。應該說,司徒雷登在華50年絕大部分時間都在為中國社會做一些建設性的工作,直至被杜魯門任命為駐華大使,他生活的重心以及命運才悄然改變。(騰訊網)

1949年8月8日,毛澤東發表了一篇《別了,司徒雷登》的文章。寫道:“人民解放軍橫渡長江,南京的美國殖民政府如鳥獸散。司徒雷登大使老爺卻坐著不動,睜起眼睛看著,希望開設新店,撈一把。司徒雷登看見了什麼呢?除了看見人民解放軍一隊一隊地走過,工人、農民、學生一群一群地起來之外,他還看見了一種現象,就是中國的自由主義者或民主個人主義者也大群地和工農兵學生等人一道喊口號,講革命。總之是沒有人去理他,使得他‘煢煢孑立,形影相弔’,沒有什麼事做了,只好夾起皮包走路。”中國人民解放軍在渡江之後,所有駐華使節,包括蘇聯大使,都跟國民黨政府南下去了廣州,只有司徒雷登還執意留在南京,並試圖去北京與毛澤東見面。毛澤東還寫道:“司徒雷登是一個在中國出生的美國人,在中國有相當廣泛的社會聯繫,在中國辦過多年的教會學校,在抗日時期坐過日本人的監獄,平素裝著愛美國也愛中國,頗能迷惑一部分中國人,因此被馬歇爾看中,做了駐華大使,成為馬歇爾系統中的風雲人物之一。”

聞一多在《最後一次演講》中有段談司徒雷登,但是1949年後出版物中總是刪除這段話。這段話如下: “現在司徒雷登出任美駐華大使,司徒雷登是中國人民的朋友,是教育家,他生長在中國,受的美國教育。他住在中國的時間比住在美國的時間長,他就如一個中國的留學生一樣,從前在北平時,也常見面。他是一位和藹可親的學者,是真正知道中國人民的要求的,這不是說司徒雷登有三頭六臂,能替中國人民解決一切,而是說美國人民的輿論抬頭,美國才有這轉變。”在中國,由於毛澤東的《別了,司徒雷登》一文,他長期被公眾認為是美國侵略中國失敗的代表人物。

聞一多和毛澤東的說法出現了矛盾,但是,相關部門在將這兩篇文章同時收入中學課本的時候,把聞一多演講中這一段話不加任何說明地刪去了,就當他沒有講過一樣。

1946年8月17日,在蔣介石接待馬歇爾和司徒雷登的晚宴上,馬歇爾“極坦率地談到昆明的兩次暗殺及其對美國輿論的有害影響”,讓蔣介石尷尬萬分。而第二天下午,司徒雷登向蔣介石提供的三條恢復局勢的措施第一條就是“不對暗殺事件公開承擔責任”。當然,作為外交人員,司徒雷登的一言一行要維護美利堅合眾國利益。但無論如何,在中國人民的朋友心中,以聞一多為代表的中間派知識分子的分量應該是遠遠比不上“精明能幹、世念通達”的領袖蔣委員長的。

杭州耶穌堂弄是一條隱匿在市中心的小弄堂,緊貼銀泰百貨,平時來往的多是趕潮流的年輕人。很多人都不知道,司徒雷登出生在這裡。弄堂里的銀杏和櫸樹曾見過他小時嬉戲的身影,藏在住宅樓群中的那幢兩層小樓作為他的故居早已對公眾開放。