易心瑩

第一、二屆中國道協副會長

徠易心瑩,道士、道教學者,第一、二屆中國道協副會長。俗名易良德,字綜乾,法名易理輪,出生地為四川省遂寧市老池鄉雙河口。生於1896年9 月 26 日,卒於 1976 年春季。曾任四川省政協委員、青城山住持。

易心瑩,道號理倫,俗名良德,字綜乾。清光緒二十二年(公元1896年)九月二十六日生於四川遂寧縣老池鄉雙河口一農民家庭。兄弟六人,行次居末。自幼體弱多病,因常聞長輩講道家有強身保國之術,遂銳意向道,於1913年棄家,隻身至青城山天師洞為道徒。

易心瑩

1917年,常道觀(即天師洞)全真龍門派碧洞宗魏松遐道長去二仙庵,見心瑩不辭勞苦,堅志學道,感其虔誠,將其帶回天師洞,收為弟子,心瑩遂為道教全真龍門派第二十二代道士,時年17歲。時常道觀住持為彭椿仙大師,方圖振興教務,鑒於道眾文化素質太低,乃命心瑩束修往本山朝陽庵投拜吳君可門下讀書。

吳君可固儒而深於道者,心瑩銳進不已,得涉獵經史,茅塞頓開,旋迴觀作導遊。1926年成都名翰林顏楷游青城,住天師洞,見心瑩勤學好問,益加獎掖;住持彭椿仙道長復以文化培植相付託,心瑩遂得投拜於顏翰林之門下。同年夏隨顏翰林至成都,入顏崇德書屋深造。越三年,顏病故,而心瑩荷其裁成,自是學業亦因之猛進。

心瑩回天師洞后,道眾推任知客,接待四方來山參訪之羽客及社會名流,在職三年,彭椿仙監院以其矢志弘揚道教、培養教徒為務,乃另選人充任知客,俾心瑩專作道教學術研究。

1942年7月,天師洞監院彭椿仙羽化,易心瑩繼任監院,以後便一直一方面率道眾致力農業生產,一方面從事道教義理研究,成績斐然,在四川及全國道教界中聲譽甚高。新中國建立后,易心瑩衷心擁護中國共產黨的領導,走社會主義道路。1953年當選為灌縣人民代表會議代表,1954年當選為縣人大代表及縣政協委員。1956年赴北京參與籌備成立中國道教協會,同年併當選為四川省人民政協委員。1957年4月赴北京參加第一屆全國道教徒代表會議,當選為中國道教協會副會長兼副秘書長,講學於中國道教協會所辦之道教徒學習班。1961年連選為第二屆中國道協副會長,1962年又當選為四川省道教協會會長。

易心瑩

易心瑩平日束身儉樸,他擔任中國道協副會長后,薪資較為寬裕,但他卻不改常態,欣然與觀中道眾同甘共苦,堅持勞作。中國道協曾多次請他留住北京白雲觀,但他均推辭不就,仍回山常住。“文革”期間,所謂“破四舊”之風猖獗,心瑩深慮觀中之寶貴文物被毀,乃率眾費時數日夜,竭力將觀中所有文字處皆用紙裱糊覆蓋,並大書“革命口號”以為掩飾。及“紅衛兵”洶洶衝來,亦未敢扯毀“革命口號”而砸毀文物,相繼悻悻離去。如今青城山所有宮觀之文物完好,實易心瑩道長巧計掩護之功也。

徠易心瑩

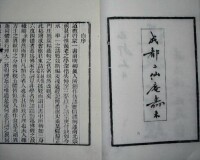

易心瑩深好典篇,廣蓄道書,今天師洞所藏《正統道藏》、《二十四史》、《道藏輯要》、《太平御覽》、《太平廣記》及諸子百家、搜神志怪、稗官小說等罕見書籍甚豐,多為其平日節衣縮食所購進庋藏,以供閱覽。他耕讀之外,還曾先後往來三台、潼川、大足各地,考察蜀中道教歷史遺跡,以增閱歷。尤於並世學者更虛心求教,如上海《揚善半月刊》、《仙道月報》主編、著名仙道養生學家陳攖寧先生,西南聯大道教文獻研究專家、外丹學家陳國符教授,四川大學道教史專家蒙文通教授,皆常有書翰往來,商榷學術,其事多見於上述3人所著書中。如陳國符《道藏源流考·歷代道書目及道藏之纂修與鏤版》中說:“國符嘗訪道觀多處,其道士率皆不學,曾見《道藏》者鮮。……僅四川尚有道士,熟談《道藏》。通常道士所述,多不可信,”“易道士熟讀《道藏》,與通常道士迥然不同。”陳國符常托易心瑩覓錄道經資料,心瑩皆親往詳檢,不辭艱苦,事見《道教源流考》。陳國符教授每謂“四川道士則頗能讀道書;且有能著書者”,指的便是易心瑩道長。