共找到2條詞條名為邙山的結果 展開

- 秦嶺山脈余脈

- 邙山風景區

邙山

秦嶺山脈余脈

北邙山,又名北芒。北邙山海拔300米左右,東西橫亘數百里,位於河南省洛陽市北,黃河南岸,是秦嶺山脈的余脈,崤山支脈。

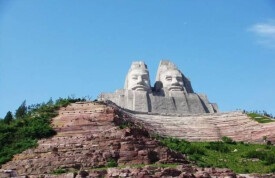

邙山又名北邙,橫卧於洛陽北側,為崤山支脈。東西綿亘190餘公里,海拔250米左右。邙山是洛陽北面的天然屏障,也是軍事上的戰略要地。白居易詩:“北邙冢墓高嵯峨”。俗諺說:“生在蘇杭,死葬北邙”。邙山又是古代帝王理想中的埋骨處所。其最高峰為翠雲峰,在今市區正北,上有唐玄元皇帝廟。

古時樹木森列,蒼翠如雲。唐代詩人張籍詩云:“人居朝市未解愁,請君暫向北邙游”。登阜遠望,伊洛二川之勝,盡收眼底;傍晚時分,萬家燈火,如同天上繁星。“邙山晚眺”,被稱為“洛陽八大景”(龍門山色、馬寺鐘聲、天津曉月、洛浦秋風、銅駝暮雨、金谷春晴、邙山晚眺、平泉朝游)之一。

旅遊邙山

![邙山[秦嶺山脈余脈]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/mf/f/mff3dcdccdbd2e3c821c4c5ed08ff6450.jpg)

邙山[秦嶺山脈余脈]

邙山又名北芒,橫卧於洛陽北側,為崤山支脈。東西綿亘190餘公里,海拔250米左右。白居易詩:“北邙冢墓高嵯峨”。邙山又是古代帝王理想中的埋骨處所。古時樹木森列,蒼翠如雲。登阜遠望,伊洛二川之勝,盡收眼底;傍晚時分,萬家燈火,如同天上繁星。“邙山晚眺”,被稱為“洛陽八大景”(龍門山色、馬寺鐘聲、天津曉月、洛蒲秋風、銅駝暮雨、金谷春晴、邙山晚眺、平泉朝游)之一。

邙山古時候原名太白原,北魏酈道元《水經注·谷水》說:“谷水東左會金谷水,水出太白原(這裡的太白原就是邙山的原名),東南流,歷金谷,謂之金谷水。東南流經晉衛尉卿石崇之故居。金谷水又東南流入於谷。谷水又東經金墉城北。”金谷是一條水的名稱。今天的洛陽市還有金谷園路,但是金谷園路的來源是源於附近的金谷園村,和歷史上的孟津縣送庄鎮鳳台村西南金谷園遺址不是一個概念。

邙山的西端有仰韶文化遺址,這是新石器時期黃河中游地區人類文明的一個標誌。

邙山陵墓群是中國面積較大的國家文物保護單位,也是世界上古代陵墓分佈較為集中的地區之一。有東漢、曹魏、西晉、北魏四朝十幾個帝王的陵墓及皇族、大臣的陪葬墓,總數在千座以上。邙山上,大大小小的土包,就是歷朝歷代帝王將相、達官顯貴的墓冢,這,就是邙山古墓群。邙山,又稱北邙,屬秦嶺崤山余脈中間的一段,橫亘在黃河南岸、洛陽城北的黃土丘陵地帶,高出黃河、洛河水面約150米。

南北16公里,東西30公里,面積約有500平方公里,地勢開闊。在邙山地表以下5—15米的土層,滲水率低、粘結性能良好、土壤緊硬密實,最適於安置墓穴。由於邙山山川絢麗,風光宜人,山雖不高,但土厚水低,宜於殯葬,所以邙山上多古代帝王陵墓,邙山自東漢以來就是洛陽人的墓地。現存有秦相呂不韋、南朝陳後主、南唐李後主、西晉司馬氏、漢光武帝劉秀的原陵、漢獻帝陵、唐朝詩人杜甫、大書法家顏真卿、王鐸等歷代名人之墓。現建有中國第一座古墓博物館--洛陽古墓博物館。

東部曹魏、西晉帝陵依山為體,無封土;西部東漢、北魏陵區現存地面封土尚有300多座,呈覆斗形或圓錐形,最大者直徑在100米以上,高50餘米。已發掘的墓葬中,有用大磚黃腸石壘砌而成,形制巨大;也有規模較小的土洞。出土的大量墓誌,內容涉及當時社會的政治、經濟、軍事、文化、中外交往、民族關係等,為歷史研究提供了重要的資料。

相傳很久以前,昆崙山上住著一位老道和他的兩個小弟子,他們整天在一個仙洞里修行。一天,老道對兩個弟子說:“我要去天外一個朋友那裡作客,這口大鍋里煮的是從東海抓來的一條蟒,鍋下面要不時架上柴禾燒,鍋內要不時地加水,千萬記住!”說完騎鶴而去。

這樣,兩弟子就天天給鍋下架柴,鍋內加水。一晃幾百年過去了,師傅還沒有回來,兩個小弟子有點急了。一天,一個對另一個說:“師傅不知幾百年後才回來,我倆何不下山一玩呢?”另一個也早有此意。於是,倆人把火生得旺旺的,鍋里添滿了水就下山去了。一路上他們玩得開心,但總放心不下師傅交待的事,於是就在一家酒店買了些酒肉匆忙趕回。可是,火早已熄滅了,水也被黃蟒喝乾了,只見那一條黃蟒正向東海方向逃去,所走過的地方留下了一條黃水道。他倆慌忙沿著黃水道追去。黃蟒發現了他們,急忙改道向北面奔去。他倆趕忙抄近路去截,蟒一見亂拐一陣,又向東海奔去了。這條蟒拐彎留下的水道,就是今天的九曲黃河。

再說師傅回到仙洞,一看鍋底火已熄滅多時,鍋里黃蟒不在了。連叫小弟子也不應聲,什麼都明白了。他大叫道:“兩個小畜牲放走了孽蟒,使它又要禍害人間了。”立即騎鶴追去。

兩個小弟子追到天黑,眼看著蟒逃進了東海,正想休息,老師傅騎鶴趕到。大喝一聲:“畜牲!你倆使黃蟒給人間留下了災害,那你倆就永遠守住這水道吧!”說完,兩個小弟子便變成了兩座山,永遠守在這水道的兩邊,人們就把這條黃蟒留下的黃水道叫黃河,把兩個小弟子變成的山叫追蟒山。後來,黃河南岸的人們覺得追蟒山不好聽,就改叫邙山,一直沿用至今。