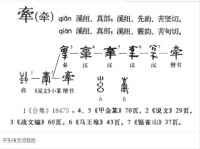

共找到2條詞條名為牽的結果 展開

- 漢語文字

- 上美演唱

牽

漢語文字

牽(拼音:qiān)是漢語通用規範一級漢字(常用字)。此字初文始見於戰國文字,另有學者認為此字在甲骨文中就已出現 。構形由牛、冂、玄三個部分組成。其本義指牽引向前,引申為牽涉、牽掛。還由被牽引引申為被帶累、牽制、不得自由。

牽

從現有的文獻材料看,“牽”字的出現不算很早,甲骨文、金文中都未發現。“牽”字的小篆寫作圖2,構形由牛、冂、玄三個部分組成。“牽”的主體對象是“牛”,文字構形自然就離不開“牛”,所以,東漢許慎的《說文解字》就將“牽”字歸到“牛部”。中間的“冂”像牽引牛的繩索(也有說像牛欄的),“玄”是表音的聲旁。

至於許慎有關“牽”字的“玄聲”說解,後人或有不同的看法。清人桂馥《說文解字義證》說:“玄當作叀。”同為清人王筠的《說文解字句讀》也認為當為圖A。圖A是“叀之古文”。“叀”音zhuān,即紡磚,是古代紡織時收絲所用的一種器具。清人徐灝《說文解字注箋》說:“叀即古專字。《寸部》:‘專,一曰紡專。’紡專所以收絲。其制以瓦為之。《小雅·斯干》傳‘瓦,紡專’是也。今或以竹為之。”“紡專”即“紡磚”,也作“紡塼”。“紡磚”與穿牛鼻用的“桊(juàn)”,二者形制頗為相似,均為兩端較粗中間略細。如此看來,清人桂馥、王筠認為“玄”當為“叀”的說法較為可信。依照這一說法,“玄”也即“叀”在“牽”字的構形中則是音義兼具:既指拴牛鼻的“桊”,也表“牽”字的讀音。

就字形而言,“牽”字由小篆到楷書牽,字的形體雖略有差異,但字的構件也就是文字的組成部分並未發生變化,所以依然能看出文字發展的一脈相承。然而,由繁體“牽”到簡化“牽”,原先字體中的“玄”也即“叀”則因簡化而訛變作了“大”,就完全看不出這一部分的功用究竟是表音還是表義。

甲骨文、金文中暫時未發現有“牽”字,並不是說商周時期就沒有“牽牛”的事情。其實,漫長的農耕時代,“牛”自古就進入到人們的日常生活中來,商周時期自然也不例外。

甲骨文中有字寫作圖1,文字的構形可分析為三個部分,即牛、囗、糸。對此,宋鎮豪先生就認為甲骨文中這幾個字的構形與“牽”字密切相關。其在《甲骨文“牽”字說》一文中就說:“甲骨文隼從牛從囗從糸亦聲,字與牛相關,其牛則以繩縛而約束之,字又寓以糸運車之義。此字當即牽的本字。”“殷代的車制,畜力有牛有馬,採用的是胸式系駕法。甲骨文牽字從囗,乃取繩縛束牛之意,此或即胸式系駕法的表怔。總之,甲骨文字與後世的牽字,無論從字義字音,還是字形上看,都相密合。”宋鎮豪先生的考證認為,其中的“糸”,即如後世“牽”字中的“玄”,很難說不是“叀”的字形訛變。另外,從文字的發展過程來看,後世的“牽”字也不一定就是直接從甲骨文中的圖1諸字演變發展而來。因此李孝定《甲骨文字集釋》將此字收入“存疑”。

“牽”的字形由牛、冂、玄這三個部分組成,其核心詞義自然就是拉、挽。在古代,牛、羊、豕等都是可以被牽的牲畜,所以“牽”字又引申為指牛、羊、豕。“牽”字的這一意義後世逐步消失而基本上就不再使用了。“牽”由“拉”“挽”之義又引申有引、領之義。現代漢語依然還有“牽引”一詞。“牽”這一行為動作至少涉到兩方:牽者和被牽者。而一旦有了牽拉的行為,雙方就因此粘連在了一起。所以“牽”又引申有了“連”的意思,如“牽連”一詞。在陸路運輸還不是很發達的古代,水上的長途運輸是其主要的手段。而在人力的牽拉中,拉船的繩索是必不可少的重要工具。因此,“牽”字又引申出了指拉船繩索的意思。“牽”的這一詞義後來寫作“纖(qiàn)”,今簡化作“纖”。從這個意義上說,“纖(qiàn)”與“牽”是一組古今字,“牽”是古字,“纖(qiàn)”是在古字“牽”的基礎上增加了形符“糸”的後起形聲字。為了區別詞義,“牽”字的這一意義的讀音也相應地作了些調整,讀去聲qiàn,以示與“牽”字其他詞義讀qiān音的區別。

| 讀音 | 詞性 | 釋義 | 英譯 | 例句 | 例詞 |

|---|---|---|---|---|---|

| qiān | 動詞 | 拉,引領向前。 | pull;lead | 《尚書·酒誥》:“肇牽車牛,遠服賈,用孝養厥父母。” 巴金《家》二十:“她回過頭去,正看見瑞珏牽了海臣走過來。” | 牽引 |

| 帶領;引導。 | 焦循《憶書》卷六:“有訛言於其父母者,稱婢已為翁殺死,其父母故牽多人來爭鬧也。” | ||||

| 連帶;關聯。 | 梁斌《紅旗譜》二:“還有我,還有你姐姐哩!心上牽你,孩子!” | 牽掛;牽念;牽記;魂牽夢縈 | |||

| 一件事關聯到其他事情或人。 | implicate; tie down | 張衡《西京賦》:“夫人在陽時則舒,在陰時則慘,此牽乎天者也。” 蒲松齡《聊齋志異·陳錫九》:“少間,村人畢集,共詰之,始知郡盜所牽。” 茅盾《陀螺》四:“前月我去拜望她,覺得出家人實在可羨,清閑自在,無牽無累。” | 牽連;牽涉;牽制;牽累 | ||

| 制約。 | 《管子·法法》:“令出而不行謂之牽。” 《明史·忠義傳二·龔萬祿》:“崇明謀犯成都,憚萬祿牽其後,遣部將張令說降。” | ||||

| 拘泥。 | 《史記·六國年表》:“學者牽於所聞,見秦在帝位日淺,不察其終始,因舉而笑之。” 蘇軾《謝秋賦試官啟》:“不泥於古,不牽於今。” | ||||

| 名詞 | 指牛、羊、豬等可牽走的牲畜。 | 《左傳·僖公三十三年》:“吾子淹久於敝邑,唯是脯資餼牽竭矣。” | |||

| 古地名。春秋時衛邑。故址在今河南省浚縣西。 | 《春秋·定公十四年》:“公會齊侯、衛侯於牽。” | ||||

| (Qiān) 姓氏用字。 | |||||

| qiàn | 名詞 | 挽船的繩索。後作“纖”。 | 高啟《贈楊滎陽》詩:“渡河自撐篙,水急船斷牽。” |

【卷二】【牛部】苦堅切(qiān)

引前也。從牛,象引牛之縻也。玄聲。

【註釋】縻(mí):牛鼻繩。

引而前也。

段註:牽、引疊韻。引伸之,挽牛之具曰牽,牛人牽徬是也。牲,腥曰餼,生曰牽。又凡聮貫之詞曰牽。

從牛,冂象引牛之縻也。玄聲。

段註:苦堅切,十二部。

苦堅切,平先溪 ‖牽聲真1部(qiān)

牽,引也。挽也。連也。亦姓,晉有牽秀。何氏《姓苑》云:“武邑人。”苦堅切。九。

苦甸切,去霰溪 ‖牽聲真1部(qiàn)

牽,牽挽也。又苦堅切。

【巳集下】【牛部】 牽·康熙筆畫:11 ·部外筆畫:7

古文:摼、𢴡

(qiān)《唐韻》苦堅切。《集韻》《韻會》輕煙切,竝音岍。《說文》:引前也。從牛,象引牛之縻也。《易·夬卦》:牽羊悔亡。《書·酒誥》:肇牽車牛。《禮·曲禮》:效馬效羊者,右牽之。效犬者,左牽之。

又《周禮·天官·小宰》:掌其牢禮,委積膳獻飲食賔賜之飱牽。註:飱,夕食也。牽,牲牢可牽而行者。《左傳·僖三十三年》:惟是脯資餼牽竭矣。註:牽,謂牛羊豕。

又《玉篇》:挽也。《左傳·襄十年》:牽帥老夫,以至於此。

又《玉篇》:連也。《易·小畜》:九二牽復吉。疏:牽謂牽連。

又《玉篇》:速也。《禮·學記》:君子之敎喩也,道而勿牽。疏:牽謂牽逼人。苟不曉知,亦不逼急,牽令速曉也。

又《管子·法法篇》:令出而不行,謂之牽。

又拘也。《史記·六國表》:學者牽於所聞。

又牽牛,星名。《禮·月令》:旦牽牛中。

又地名。《春秋·定十四年》:公會齊侯衞侯於牽。註:魏郡黎陽縣東北有牽城。

又人名。《左傳·成十七年》:鮑牽見之。

又姓。《後漢·皇甫規傳》:實賴兗州刺史牽顥之清猛。

(qiàn)又《廣韻》苦甸切。《集韻》輕甸切,竝音俔。《廣韻》:牽挽也。

又《增韻》:挽舟索,一名百丈牽。

又葉詳均切。《急就章》:盜賊繫囚搒笞臀,朋黨謀敗相引牽,欺誣詰狀還反真。

《韻會》:亦作掔。

牽

牽

【規範提示】“大”的末筆捺改點。

【寫法】“大”窄,“冖”“牛”寬。“大”,撇從中線上端起筆。“冖”寬,在橫中線上側。“牛”,兩橫上短下長,短橫在橫中線下側,長橫寬度與“冖”相當,豎筆順豎中線下行。

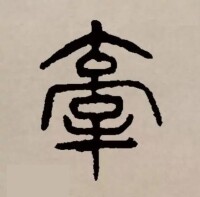

篆書書法

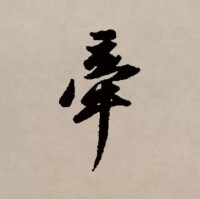

楷書書法

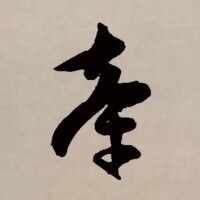

行書書法

草書書法

| 時代 | 聲韻系統名稱 | 韻部 | 聲母 | 韻母 |

|---|---|---|---|---|

| 先秦 | 高本漢系統 | kʰ | ien | |

| 王力系統 | 真 | kʰ | ien | |

| 周法高系統 | 真 | kʰ | en | |

| 西漢 | 真 | |||

| 東漢 | 真 | |||

| 魏 | 元 | ian | ||

| 晉 | 元 | ian | ||

| 南北朝 | 宋北魏前期 | 山先仙 | iɑn | |

| 北魏後期北齊 | 山先仙 | iɑn | ||

| 齊梁陳北周隋 | 山先仙 | iɑn | ||

| 隋唐 | 擬音/高本漢系統 | kʰ | ien | |

| 擬音/王力系統 | kʰ | ien | ||

| 擬音/董同龢系統 | kʰ | iɛn | ||

| 擬音/周法高系統 | kʰ | iɛn | ||

| 擬音/李方桂系統 | kh | ien | ||

| 擬音/陳新雄系統 | kʰ | ien |

| 字頭 | 小韻 | 韻攝 | 聲調 | 韻目 | 聲母 | 開合 | 等第 | 清濁 | 反切 | 擬音 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 廣韻 | 牽 | 牽 | 山 | 平聲 | 下平一先 | 溪 | 開口呼 | 四等 | 次清 | 苦堅切 | kʰiɛn |

| 俔 | 山 | 去聲 | 三十二霰 | 溪 | 開口呼 | 四等 | 次清 | 苦甸切 | kʰiɛn | ||

| 集韻 | 牽 | 山 | 平聲 | 下平一先 | 溪 | 開口呼 | 四等 | 次清 | 輕煙切 | kʰiɛn | |

| 俔 | 山 | 去聲 | 三十二霰 | 溪 | 開口呼 | 四等 | 次清 | 輕甸切 | kʰiɛn | ||

| 韻略 | 平聲 | 先 | 輕煙切 | ||||||||

| 去聲 | 霰 | 輕甸切 | |||||||||

| 增韻 | 平聲 | 先 | 苦堅切 | ||||||||

| 去聲 | 霰 | 輕甸切 | |||||||||

| 中原音韻 | 牽 | 陰平 | 先天 | 溪 | 次清 | kʼiɛn | |||||

| 譴 | 去聲 | 先天 | 溪 | 次清 | kʼiɛn | ||||||

| 中州音韻 | 平聲 | 先天 | 欺延切 | ||||||||

| 去聲 | 先天 | 丘硯切 | |||||||||

| 洪武正韻 | 牽 | 平聲 | 十一先 | 溪 | 次清 | 苦堅切 | k‘ien | ||||

| 譴 | 去聲 | 十一霰 | 溪 | 次清 | 詰戰切 | k‘ien | |||||

| 分韻撮要 | 愆 | 陰平 | 第一先蘚線屑 | 曉 |