白龍洞

廣西宜州市景點

白徠龍洞在北山半山之腰,是宜州一個久負盛名的古洞。位於慶遠鎮城北,形若雄獅的北山聳立在澄碧的龍江之濱。過龍江一橋北行一華里,便到北山南麓。只見半山腰上,懸崖如削,古樹參天。

目錄

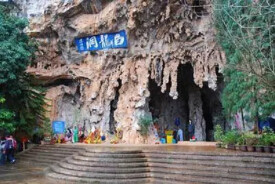

沿山麓拾級攀登,盤旋而上,約20分鐘便到白龍洞口,洞口分上、下兩處,上大下小。小洞口有草書“白龍洞”題額,大洞口有楷書“雲深”巨鐫,都是宋代名流手跡。洞深近百米,石道險峻,曲折幽邃。它由兩個水晶宮般的后廳組成。每個廳都有大自然孕育出來的造形優美的石鐘乳、石筍、石花、石柱、石幔。雕鏤精巧,玲瓏透剔,千姿百態。有的像圓柱,有的像圓錐,有的像屏風,有的像初綻蓮蕊。其中,有一條乳白色的小石龍,鱗甲宛然,栩栩如生,白龍洞因此而得名。走進洞內,那黑黝黝的深谷,曲曲折折的幽徑,迷濛的光環,絢爛的色彩,簡直置身於一個魔幻世界,給人一種幽雅神秘之感。摩崖上有一塊五百羅漢名號碑,題額寫著:“供養釋迦如來住世十八尊者五百大阿羅漢聖號”,所記羅漢名號共五百一十八個。碑高200厘米,寬110厘米,中間刻有佛教故事圖一幅。此碑刻於宋元符戊寅年(公元1098年),據初步考證,此碑是全國迄今發現最早的一塊五百羅漢名號碑刻。

出到洞口,腳下是坦蕩如砥的平台,習習山風拂面,使人心曠神怡。低頭俯視,煙籠霧鎖,瑞靄飄飄,緩緩龍江水像一匹綠綢在微微抖動。回身仰望,滿目青山,洞口上方是高接雲天的懸崖峭壁。老樹枯藤,盤根錯節,遮壁垂掛。石壁上,有唐、宋以來歷代摩崖石刻六十餘幅。其中最引人注目的,是太平天國翼王石達開及其部將的唱和詩。

18徠60年,石達開回師廣西,駐軍慶遠。當時正值春季,山清水秀,草木爭妍。石達開率領部屬遊覽白龍洞時,看到石壁上湖南人劉雲青的一首五言律詩,於是詩興大作,當即步韻,和詩一首:

挺身登峻岭,舉目照遙空。

毀佛崇天帝,移民復古風。

臨軍稱將勇,玩洞羨詩雄。

劍氣沖星斗,文光射日虹。

石達開吟罷,同游的文武大員一一步韻奉和。這些詩有的盛讚白龍洞“岩洞高千丈,登臨萬象空”的勝景;有的謳歌太平義軍“旌旗紅耀目,將士氣如虹”的軍威;有的抒發革命者“長嘯千山應,報國一心雄”的豪情。事後,將上述各人詩作及石達開寫的詩前序言一併刻於白龍洞外東側的石壁上。詩刻高108厘米,寬145厘米。刻石平滑,詩文為楷書,清秀工整,刻工精湛,是至今全國所發現的惟一的一塊太平天國詩文石刻。

太平天國失敗后,一切文物都被清王朝毀掉,而石達開題壁詩獨能保存,全靠當時位老廟祝冒著危險機智保護下來。他在詩刻處燒火做飯,讓火煙熏黑詩刻,避免了清官府的洗劫,直至1905年,辛亥革命先驅者之一的張魚書發現了詩刻才得以恢復詩的原樣。1963年,詩刻被列為廣西壯族自治區重點保護文物。

1986年,宜山縣委、縣人民政府決定建設以白龍洞為中心的白龍公園。這一決定得到全縣人民的支持。據不完全統計,三年間全縣集資六十多萬元建設白龍公園。經過幾年建設,增建了富麗堂皇的公園大門,栩栩如生的劉三姐駕鯉魚雕塑,古色古香的山谷祠,以及掩映在綠樹叢中的翼王亭、霞客亭、會仙亭等等。