共找到2條詞條名為函的結果 展開

- 公文文體

- 漢語漢字

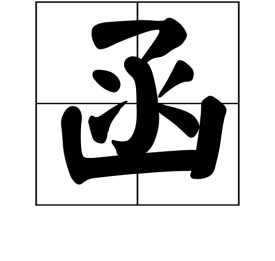

函

漢語漢字

函(拼音:hán)是漢語一級通用漢字(常用字) 。此字始見於商代甲骨文,其古字形像內裝箭矢的箭囊。函的本義即箭袋,泛指包物的東西,又特指包信等物的封套。另外函又表示含物之器。又引申為包含、涵蓋等抽象意義。

函

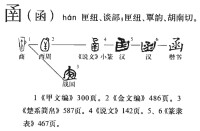

象形字。“函”字甲骨文作圖1,它很像一個袋子里裝著一支箭(矢)形狀,袋子上還有一個便於手拿或掛在腰上的提手或掛鉤。金文的字形與甲骨文字形基本是一致的,只是袋子里的“箭”(矢)倒了過來。發展至圖4的小篆時,構形有了較大的訛變;掛鉤移到“函”頂上,像半個“弓”字,“矢”也完全走樣了。經過隸變,已面目全非,楷書字形隨小篆以訛傳訛,已經看不出箭袋的形跡了。《說文解字》小篆隸定后其實是“圅”,後來出現了作為異體字的“函”,由於民間多用“函”,故“圅”就漸漸廢去。《第一批異體字整理表》將“圅”作為“函”的異體字淘汰。

“函”字的本義是指“裝箭的袋子”,由此就引申出了裝信的“信函”“信封”等義。後來又由“信函”引申出包裹物件的東西,如“匣子”“盒子”“函套”等。還有鎧甲,由最初的箭匣(箭被箭匣罩著)引申為鎧甲(人被鎧甲罩著)。後來又由“信函”引申為“信件”,如《三國志·魏書·劉曄傳》里說:“(曹操)每有疑事,輒以函問曄。”意思是說:曹操每遇到疑難之事時就寫信向劉曄請教。現代漢語還有“公函”“來函”“函告”之稱。此外,“函”又由“箭袋(函物之器)”義抽象引申出“包含”“包容”等義,如《漢書·敘傳上》里說“函之如海”,意思是說能像大海一樣包容無數之物。但後來“包含”的意義都用“含”,而不用“函”了。

字形對比

函

函、服(箙)

古時盛箭的器具有兩種。射箭時所用的盛器叫“服(箙)”,箭尾和部分箭桿露在外面,以便隨時抽取;“函”是藏箭所用的盛器,整支箭都藏在裡面。

中上古音

| 時代 | 聲韻系統名稱 | 韻部 | 聲母 | 韻母 |

|---|---|---|---|---|

| 先秦 | 高本漢系統 | ɡʰ | əm | |

| 王力系統 | 談 | ɣ | am | |

| 董同龢系統 | 談 | ɣ | Am | |

| 周法高系統 | 侵 | ɡ | əm | |

| 李方桂系統 | 談 | g | am | |

| 隋唐 | 擬音/高本漢系統 | ɣ | ɑ̆m | |

| 擬音/王力系統 | ɣ | ɒm | ||

| 擬音/董同龢系統 | ɣ | Am | ||

| 擬音/周法高系統 | ɣ | em | ||

| 擬音/李方桂系統 | ɣ | ậm | ||

| 擬音/陳新雄系統 | ɣ | əm |

韻書集成

| 字形 | 小韻 | 韻攝 | 聲調 | 韻目 | 聲母 | 聲類 | 開合 | 等第 | 清濁 | 反切 | 擬音 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 廣韻 | 函、圅 | 含 | 咸 | 平聲 | 下平二十二覃 | 匣 | 開口呼 | 一等 | 全濁 | 胡男切/音含 | ɣAm | |

| 函 | 咸 | 咸 | 平聲 | 下平二十六咸 | 匣 | 開口呼 | 二等 | 全濁 | 胡讒切 | ɣɐm | ||

| 集韻 | 函 | 咸 | 咸 | 平聲 | 下平二十六咸 | 匣 | 開口呼 | 二等 | 全濁 | 胡讒切 | ɣɪɐm | |

| 圅 | 含 | 咸 | 平聲 | 下平二十二𧟹 | 匣 | 開口呼 | 一等 | 全濁 | 胡南切 | ɣɒm | ||

| 圅 | 頷 | 咸 | 上聲 | 四十八感 | 匣 | 開口呼 | 一等 | 全濁 | 戶感切 | ɣɒm | ||

| 韻略 | 函 | 平聲 | 覃 | 胡南切 | ||||||||

| 函 | 平聲 | 咸 | 胡嵒切 | |||||||||

| 增韻 | 函 | 平聲 | 覃 | 胡南切 | ||||||||

| 函 | 平聲 | 咸 | 胡嵒切 | |||||||||

| 函 | 上聲 | 感 | 戶感切 | |||||||||

| 中原音韻 | 函 | 咸 | 陽平 | 監咸 | 曉 | 開口呼 | 全清 | xiam | ||||

| 洪武正韻 | 函 | 含 | 平聲 | 二十二覃 | 匣 | 胡 | 全濁 | 胡南切 | ɣam | |||

| 函 | 咸 | 平聲 | 二十二覃 | 匣 | 胡 | 全濁 | 胡嵒切 | ɣiam | ||||

| 分韻撮要 | 函 | 咸 | 陽平 | 第二十四緘減鑒甲 | 曉 |

匣,盒子:石~。劍~。

套子,引申為量詞:書~。信一~(信一封)。

信件:~件。公~。來~。

包含,容納:~夏(“夏”,指中國;“函夏”即包括整個中國)。巨蚌~珠。

鎧甲:~人(制甲的人)。

◎ 贛語:hom2

◎ 客家話:[客語拼音字彙] ham2 [梅縣腔] ham2 [東莞腔] ham2 [客英字典] ham2 [台灣四縣腔] ham2 [海陸腔] ham2 [寶安腔] ham2 [陸豐腔] ham3

◎ 粵語:haam4

| 詞性 | 釋義 | 英譯 | 例句 | 例詞 |

|---|---|---|---|---|

| 名詞 | 匣子;封套。 | case | 阮元《小滄浪筆談》卷三:“發七處之印,開七寶之函,訪蓮華之書,命銀鉤之跡。” | 石函;鏡函 |

| 鎧甲。 | armor | 《周禮·考工記序》:“燕無函,秦無廬。” 左思《吳都賦》:“危冠而出,竦劍而趨,扈帶鮫函,扶揄屬鏤。” | ||

| 製造鎧甲的工人。 | 王夫之《讀四書大全說·孟子·公孫丑上篇二六》:“矢人匠人之心,與巫函同。” | |||

| 比喻密布周圍,形成保衛圈。 | 《隋書·禮儀志七》:“車駕晨夜出入及涉險,皆作函。” | |||

| 信件(古時寄信用木函,後來改用紙封套)。 | letter | 傅玄《傅子》卷四:“(曹操)授曄以心腹之任;每有疑事,輒以函問曄,至一夜數十至耳。” 魯迅《書信集·致杜衡》:“昨天才看見雪峰,即達來函之意,他說日內就送去。” | 函件;函授;來函;公函 | |

| 函谷關的簡稱。 | 《後漢書·文苑傳上·杜篤》:“關函守嶢,山東道窮。” 左思《蜀都賦》:“崤函有帝皇之宅,河洛為王者之里。” | |||

| 動詞 | 包含;容納。 | contain | 《詩經·周頌·載芟》:“播厥百穀,實函斯活。” 陸機《文賦》:“函綿邈於尺素,吐滂沛乎寸心。” | |

| 用匣子或封套裝盛。 | case | 《舊唐書·僖宗紀》:“重榮函襄王首赴行在。” 魏源《聖武記》卷二:“函世璠首獻闕下,析三桂骸骨,頒示海內。” | ||

| 致函;寄信。 | write;mail | 魯迅《書信集·致杜衡》:“已於昨函生活書店索還原稿,想不會有什麼問題。” |

【子集下】【凵字部】函·康熙筆畫:8 ·部外筆畫:6

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》胡男切,音含。《說文》舌也,又容也。《禮·曲禮》席閑函丈。

又《前漢·禮樂志郊祀歌》函蒙祉福常若期。《注》師古曰:函,包也。

又《前漢·班固敘傳》函之如海。《注》讀與含同。《律曆志》太極函三為一。《禮·樂志》人函隂陽之氣。

又《玉篇》鎧也。《周禮·冬官考工記》燕非無函也,夫人而能為函也。

又《集韻》戸感切,音頷。《通俗文》口上曰臄,口下曰函。《集韻》或作椷。《前漢·天文志》太白閑可椷劒。《注》謂可容一劒也。

又《唐韻》《集韻》《韻會》胡讒切《正韻》胡嵒切,音咸。匱也。

又《集韻》或作㮀,木名。

又或作䤴。《博雅》介鎧也,通作函。

又《玉篇》書也。《晉書·殷浩傳》竟達空函。

又姓。《廣韻》漢有豫章太守函熙。

又漢複姓。漢末有黃門侍郞函治子覺。

又函谷,關名。

又通作咸。《周禮·秋官》伊耆氏共杖咸。《注》咸讀為函,以此藏杖也。

又《張有·復古編》圅又作函,亦筆跡小異。別作凾,非。

【卷七】【𢎘部】胡男切(hán)

舌也,象形。舌體𢎘。𢎘從𢎘,𢎘亦聲。

肣,俗圅從肉、今。

舌也。

段註:舌在口,所以言別味也,圅之言含也,含於口中也。按《大雅》毛傳曰:“臄者,圅也”。《通俗文》云:“口上曰臄,口下曰圅。”毛、服之圅,皆即《說文》之𩔞字。𩔞,賾也。故服雲“口下”,毛則渾言之,口上口下不分耳,陸氏《音義》引許圅舌也之雲以釋毛,去之遠矣。許圅與𩔞各字各義,毛、服用圅為𩔞。圅借為含,如“席間圅丈”,“圅人為甲”是也。《周頌》:“實圅斯活”。傳曰“圅,含也”。謂叚借也。

舌體㔾(𢎘)㔾(𢎘),從㔾(𢎘),

段註:舌有莖而如荂蕾,故從㔾(𢎘)。

象形。

段註:二字各本誤在“舌體”上,今正。謂〔⿴囗𢆉〕象舌輪郭及文理也。小徐云:“《說文》篆如此,李陽冰非之,謂當作函。”按,如李說,易與臽混。今《廣韻》圅、函別為二字,則更非矣。

㔾(𢎘)亦聲。

段註:胡男切,七部。

肣,俗圅,從肉、今。

段註:《大雅》音義引《說文》云:“圅,舌也。”又云:“口裹肉也。”按“口裹肉也”四字當在此下,釋從肉之意也,從今者,今聲也。

胡男切,平覃匣 ‖函聲侵3部

函,容也。《禮》云:“席閑函丈。”

胡讒切,平咸匣 ‖函聲侵3部

函,函谷,關名。又函書。亦姓,漢有豫章太守函熙。又漢複姓,漢末有黃門侍郎函治子覺。又音含。

函大 hán dà

[correspondence college]函授大學的簡稱

函電 hán diàn

[letter and telegram]書信和電報的合稱

函復 hán fù

[reply by letter]以信函回復

函告 hán gào

[inform by letter]用書信告知

函購 hán gòu

[mail order;purchase by mail]通過書信購買

函購部

函胡 hán hú

[ambiguous;vague]同含糊。重濁而含混

南聲函胡。--宋.蘇軾《石鐘山記》

函件 hán jiàn

[letters]信件

收到一封緊急函件

函聘 hán pìn

[invite by letter]用書信聘請(擔任某種職務)

函使 hán shǐ

[mailman;postman]傳遞官府信件的官差,今郵差的前身

函使報信。--清.袁枚《祭妹文》

函授 hán shòu

[teach by correspondence]以通信輔導為主、面授為輔的教學方式

函授學校

函授大學 hán shòu dà xué

[correspondence college]以函授為主要教學方式的高等學校

與此同時,採取廣播電視大學、函授大學、夜大學、管理幹部學院、教師進修學院等多種形式發展高等教育

函數 hán shù

[function]彼此相關的兩個量之一,他們的關係是一個量的諸值與另外一個量的諸值相對應

函索 hán suǒ

[demand by communication]通過信函索要

欲知詳情,悉請函索

函索、信函、賀函、來函、函件、函告、函購、公函、修函、函谷

崤函之固、函矢相攻、函蓋乾坤、函蓋充周