漢字六書

漢字六種造字方法的合稱

六書,漢字的六種造字方法:象形、指事、形聲、會意、轉注、假借,其中象形、指事、會意、形聲主要是“造字法”,轉注、假借是“用字法”。

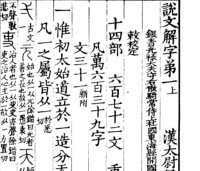

說文解字

中國東漢學者許慎在《說文解字》中記曰:“周禮八歲入小學,保氏教國子,先以六書。一曰指事:指事者,視而可識,察而見意,‘上’、‘下’是也。二曰象形:象形者,畫成其物,隨體詰詘,‘日’、‘月’是也。三曰形聲:形聲者,以事為名,取譬相成,‘江’、‘河’是也。四曰會意:會意者,比類合誼,以見指撝,‘武’、‘信’是也。五曰轉註:轉注者,建類一首,同意相受,‘考’、‘老’是也。六曰假借:假借者,本無其字,依聲託事,‘令’、‘長’是也。”許慎的解說,是歷史上首次對六書定義的正式記載。後世對六書的解說,仍以許慎為核心。

屬於“獨體造字法”。用文字的線條或筆畫,把要表達物體的外形特徵,具體地勾畫出來。例如“月”字像一彎明月的形狀,“龜”字像一隻龜的側面形狀,“馬”字就是一匹有馬鬣、有四腿的馬,“魚”是一尾有魚頭、魚身、魚尾的游魚,“艹”(草的本字)是兩束草,“門”字就是左右兩扇門的形狀。而“日”字就像一個圓形,中間有一點,很像我們在直視太陽時,所看到的形態。象形字來自於圖畫文字,但是圖畫性質減弱,象徵性質增強,它是一種最原始的造字方法。它的局限性很大,因為有些事物是畫不出來的。

漢字構成的&amp

屬於“合體造字法”。形聲字由兩部分組成:形旁(又稱“義符”)和聲旁(又稱“音符”)。形旁是指示字的意思或類屬,聲旁則表示字的相同或相近發音。例如“櫻”字,形旁是“木”,表示它是一種樹木,聲旁是“嬰”,表示它的發音與“嬰”字一樣;“籃”字形旁是“竹”,表示它是竹制物品,聲旁是“監”,表示它的發音與“監”字相近;“齒”字的下方是形旁,畫出了牙齒的形狀,上方的“止”是聲旁,表示這個字的相近讀音。

屬於“合體造字法”。會意字由兩個或多個獨體字組成,以所組成的字形或字義,合併起來,表達此字的意思。例如“酒”字,以釀酒的瓦瓶“酉”和液體“水”合起來,表達字義;“解”字的剖拆字義,是以用“刀”把“牛”和“角”分開來字達;“鳴”指鳥的叫聲,於是用“口”和“鳥”組成而成。

屬於“用字法”。不同地區因為發音有不同,以及地域上的隔閡,以至對同樣的事物會有不同的稱呼。當這兩個字是用來表達相同的東西,詞義一樣時,它們會有相同的部首或部件。例如“考”、“老”二字,本義都是長者;“顛”、“頂”二字,本義都是頭頂;“竅”、“空”二字,本義都是孔。這些字有著相同的部首(或部件)及解析,讀音上也是有音轉的關係。

假借就是同音替代。口語里有的詞,沒有相應的文字對應。於是就找一個和它發音相同的同音字來表示他的含義。例如“自”本來是“鼻”的象形字,後來用作“自己”的“自”。

六書

在甲骨文、金文中,象形字佔大多數。這是因為畫出事物是一種最直接的造字方法。然而,當文字發展下去,要仔細分工的東西愈來愈多,好像“鯉”、“鯪”、“鯇”、“鰍”等事物,都是魚類,難以用象形的造字方法,仔細把它們的特徵和區別畫出來。於是,形聲字就成了最方便的方法,只要用形旁“魚”就可以交代它們的類屬,再用相近發音的聲旁來區分這些字。也由於形聲字在創造新文字方面十分有效率,甲骨文時代約僅有一半不到的字是形聲,但到了近代,有80%的漢字是形聲字。漢字是一種最古老而又最具個性的文字元號。對於它的性質,至今說法不一。明確漢字之性質和揭示“六書”之真諦,可以說是兩個相輔相成的問題。

科學語言學的奠基人索緒爾指出,世界上“只有兩種文字體系:1、表意體系,……這個符號和整個詞發生關係,因此也就間接地和它所表達的觀念發生關係。這種體系的典範例子就是漢字。2、通常所說的表音體系,它的目的是要把詞中一連串的聲音模寫出來。”(《普通語言學教程》)索緒爾的這個論斷,不僅著眼於文字記錄語言的本質特性和文字構形的基本依據,而且也著眼於漢字的整體系統和構形特點。

在記錄語詞的職能上,表意文字和表音文字並無根本區別,其區別只在於連接詞的紐帶是詞義還是語音。漢字在表義與表音的相互促進中,一直頑強地堅持固有的表意特點,不斷採用新的方式增強其表意功能。這表現在三個方面:1、當漢字所記錄的詞所指的事物發生了變化,漢字總是及時地調整其字元。如“寺”原從“又”(表主持),后改從“寸”(表法度);“炮”原從“石”,后改從“火”等。2、漢字中的假借字向形聲字轉化,成為漢字演變的一種規律。如“辟”轉為“避”、“僻”、“嬖”,“因”轉為“茵”,“舍”借為捨棄加“手”旁,“須”借為等待加“立”旁,等等。3、從早期形聲字的來源看,它們不但不是表音性的產物,而且明顯是漢字頑強地維持其表意體系的結果。如“考”為加“老”而成,“祝”為加“示”而成,等等。即使形聲字里的聲符,有一部分還具有區別詞的作用。如“逃”與“迢”,“鵠”與“鶻”,“沒”、“漠”與“沫”,等等。由此可見,漢字,包括形聲字,是以意 符為綱的。

首先必須明確,《說文解字》是處在語文學時代,其起始目的是為了“正字”,即為了正確地認字和寫字。《說文敘》就是闡明認字和寫字兩大問題。不過,由於許慎博學多能,對漢字形體又深思熟慮,全面考察,因而使其成就在客觀上突破了原來的目的,以至於引起後來學者濃厚的興趣,並據此而作進一步的探討與鑽研,把它 看成一部文字學的專著。傳統文字學稱作“小學”,開始也表明其起點是很低的識字教學,只是由於兩漢經學今古文鬥爭中古文經學家的推崇,“小學”才上升為考證和釋讀儒家經典的津梁,即講解古代文獻的不可或缺的工具,因而有了崇高的地位。

其次,對於“六書”,班固引劉歆稱為“造字之本”。所謂“造字”,當有兩層含義:一是就漢字的整體系統而言,即把語詞轉化為文字;二是就漢字的單個形體而言,即單個字形如何體現所記載的語詞。許慎所說“作書”當指後者,且雲“厥意可得而說”。因此,“六書”在當時是對“著於竹帛”之“書”的說解條例,即許 慎心目中“說字解經”的“字例之條”。解讀古代文獻的實用目的,也造就了“小學”固有的形、音、義互求的傳統方法,其分析對象是秦代規範過的小篆,而漢代學者所說的“六書”就成了傳統文字學分析漢字構形的法則。

對《說文解字》及其“六書”的原本性質,後人缺乏真正完整的理解,因而形成了言人人殊的複雜局面。

班固所謂“造字”,許慎所謂“作書”,其實質即為語詞構造一個書面形體,也就是“漢字構形”。可以想見,這是一個十分漫長的摸索過程。在這個過程中,起主導作用的顯然是當時人的思維方式。上古時期,人類認知思維的特點必定是重形體、重感知。在漢字初創時期,先民的構形思維必然只著眼於語詞所指稱的意義內容 上,即用字形直接顯示詞義,以達到“目治”的目的。但是,作為“造字”的這種構形方式明顯地有其局限性,因而古人構形思維的著眼點必然轉向詞的語音上。漢語是單音成義的詞根語(孤立語),音節的有限必然帶來同音字的增多,因而引起表義上的困擾。為擺脫這種困擾,先民的構形思維便自然發生逆轉,從著眼於詞的 語音又回復到著眼於詞的意義。這一曲折的構形思維歷程,給先民帶來新的啟迪,到最後,在漢字構形上,便同時兼顧詞的意義和語音兩個方面。根據這種構形思維歷程的合理推測,“六書”作為構形方式,其出現的先後順序大體是:象形—象意(指事、會意)—假借—轉注—形聲。

應當指出,許慎在《說文》里對漢字字形的編排,已經表現出明顯的系統論思想,但是,他對“六書”(作為構形方式)產生的順序從未經過深入的思考,其排列也就自然不會著眼於漢字演化的歷史事實。因此,我們有必要從系統性和歷時性兩個層面來重新思考並加以解釋,方能揭示傳統“六書”之真諦。

許慎於《后敘》云:“倉頡之初作書,蓋依類象形,故謂之文;其後形聲相益,即謂之字。”又云:“文者物象之本,字者言孳乳而漸多也。”這是許氏對九千多小篆形體的基本分類,即區分為“文”和“字”兩大類:“象形、指事、會意”是對“依類象形”(后二者含有象形因素)的“文”的解說;“假借、轉注、形聲”是對“孳乳漸多”的“字”的解說。因為前三者是“本於物象”,而後三者是以“文”為根而孳生的。這就是說,許慎所謂“六書”並不是對漢字形體結構的完備的分類。他處在語文學時代,即使是對漢字構形的解說,也不可能沒有局限。這至少表現在三個方面:一是對作為說解的“六書”,分類比較粗疏;二是對“六書”本身 的界說過於簡略,又受了當時駢體文風的消極影響;三是每書所舉例字太少,又未加以具體分析。正是這些,給後來的論爭留下了極大的空間。因此,有必要對“六書”重新加以剖析,以再現其本原意義。

許氏雲“畫成其物,隨體詰詘,日月是也”。象形即取象於物形。過去,曾有學者把象形分為獨體與合體兩類。其實按構形方式來說,獨體象形就是繪形象物,即用簡潔的筆畫描繪語詞所指稱的物體,構成一個獨立的圖象。例如“子、自、止、貝、它、晶、網、行”等。合體象形就是烘托顯物,即藉助一個相關物象的 陪襯,來顯示所要表達的物體。例如“頁、眉、果、聿、牢、須、血、州”等,其中“人、目、木、又、牛、頁、皿、川”都是用來襯托其餘所要表示的主要部分的。這兩類象形字,是絕大多數漢字構形的基礎。

在許氏的解說中,“見意”二字是其關鍵。參照《說文》正文里所舉的例字,其構形方式應當分為兩類:一類是符號見意,例如“一、三、上、下、□、○”等;另一類是加標指物,例如“刃、本、末、亦、朱”等。前者大多取象於上古原始記事方式中的契刻記號和記繩之法,後者所加記號只具有指示部位的作用。這是“六書”中爭議最少的,無須多說。

許氏所云“比類合誼”較為確切。“會”有“會比”、“領會”二義。所謂“比類”,自然是會比兩個或兩個以上的部件,這部件可以是圖象(不能獨立成字的),也可以是字形。因此,“會意”也包括兩類:一是會比圖形,二是會合字形。前者是把兩個或兩個以上的圖形,按照事理關係形象地比配在一起,以表示某一 語詞的意義,其內容大多是某種事物過程的表象。例如“丞(後作‘拯’)、正(後作‘征’)、韋(圍)、各(@①)、立、既(會食已)、即(會就食)、莫(暮)”等。後者是組合兩個或兩個以上能獨立的字在一起,憑藉構件字的意義關聯,使人領會出新的意義。例如“從、牧、取、占(以口卜卦)、鳴、轟、炎、淼”等。

漢字的六書

許氏雲“建類一首,同意相受,考老是也”。後世對“轉注”的解說,總共不下幾十種之多。其中“主義派”有代表性的就有三家:江聲主“形聲即轉注”說,戴震倡“轉注即互訓”說,朱駿聲為“轉注即引申”說。要想探明許慎之原意,只有採取“以許證許”的原則。《說文敘》曰:“其建首也,立一為端;……方 以類聚,物以群分,……據形系聯,引而申之……畢終於亥。”又解說“會意”云:“比類合意,以見指揮。”據此,所謂“建類”之“類”,應當是“方以類聚”、“比類合誼”之“類”,也就是“事類”,即語詞意義的事類範疇。“一首”之“首”,即《敘》所言“建首”之“首”,也就是大致標誌事類範疇的部首字。因此,“建類一首”就是建立事類範疇,統一部首意符。所謂“同意”,指與部首意符所代表的類屬相同。“相受”即“受之”。如此說來,“轉注”之“轉”謂義轉,即由詞義引申或音同假借而字義轉變;“注”謂註明,即注入部首意符以彰明原來字形的義類。孫詒讓於其《名原轉注揭櫫》云:“凡形名之屬未有專字者,則 依其聲義,於其文旁詁注以明之。”此深得許氏之旨。故簡言之,轉注者即字義轉變而注入相關意符也。

轉注當包括兩類:其一是追加意符,例如“考、糾、蛇、娶、燃、暮”等,其中“老、系、蟲、女、火、日”即為後加的意符;其二是改造意符,例如“悅(說)、訃(赴)、間、措(錯)、賑(振)”等,其中“心、言、日、手、貝”即取代了原來的“言、走、月、金、手”,以適應字義的改變。有一點容易引起學者誤會,需 要作點說明:“六書”中每書所舉例字,除“轉注”外都是平列二字;而“考、老”並非平列關係,“老”是類首字(建類一首),而“考”是轉注字(同意相受)。許慎謂“考從老省”,即是佐證。

許氏雲“以事為名,取譬相成,江河是也”。以往學者一般都把“以事為名”當作“形”,把“取譬相成”當做“聲”。這不一定符合許氏的原意。《說文》云:“名,自命也。”而且其《敘》中“名”字僅此一見。當言及文字時,或曰字,或曰文,或曰書,皆不用“名”。據此,所謂“以事為名”之“名”當指名號、名稱,即字音。這與“依聲託事”之說也相一致。后一句“取譬相成”自然指意符。因為“譬”者喻也,使人曉喻也。這與“比類合誼”也相一致。上個世紀20年代的文字學家顧實,就曾提出過類似的看法(參見其《中國文字學》)。

從歷時觀點來看,形聲當包括兩類:一是追加聲符,例如“齒、星、鳳、飼、囿”等,其中“止、生、凡、司、有”即為後加的聲符;二是音義合成,即同時使用形符和聲符而構成的形聲字,也就是孫詒讓所謂“形聲駢合”,例如“江、河、陵、陸、芹、菜”等。

清代乾嘉以來,戴震、段玉裁所倡導的“四體二用”說,對學界影響極大,一般都認為前“四書”是所謂“造字法”,而“轉注”與“假借”只是所謂“用字法”,其性質根本不同。基於上述重新剖析,我們認為,“六書”無論是在說解條例還是在漢字構形的意義上,其性質都完全一樣。

說文解字

在討論“轉注”時,前面曾經提到清人江聲,他認為:所謂“建類一首”是指《說文》部首,而《說文》在每一部首下都說“凡某之屬皆從某”,那就是“同意相受”。江氏看到了轉注字與形聲字的“同構”關係,有其積極的一面;但是,他把同形符字都看作轉注字,畢竟混淆了形聲與轉注的界限。其原因在於他缺乏歷時的觀 點。如果著眼於靜態分析,是指結構類型,那麼用轉注法構形的字都屬於形聲結構。這是共時觀點。如果著眼於動態分析,是指漢字構形的演化,那麼轉注是改造舊形體的構形法(構成之前已有原體字),而形聲是受其啟發而出現的創造新形體的構形法(構字之前並無原型)。這是歷時觀點。轉注與形聲,從共時平面來看,二 者同構而易混;從歷時演化來看,二者異構而易分。

再說“假借”。它能否作為一種構形方式即所謂“造字法”,意見根本對立。認為“假借”不能“造出”新字,幾乎是一邊倒的聲音。表面看來似乎如此,但我們還須再冷靜地思考。許氏所謂“假借”之界說,是著眼於需要“造字”的那個語詞的意義,而不是漢字的形體結構。所謂“本無其字”,是就語詞需要造字的前提來說 的;所謂“依聲託事”,這“聲”首先指語詞的聲音,然後才兼及那個借字的讀音;這“事”當指語詞的意義,然後再賦予那個借字。作為一種構形方式,“假借”似乎沒有造出新的文字形體,但是,從語言里需要造字的那個語詞來說,從先民造字心理的初始事實來說,“假借”又確實使原無字形可“目治”的語詞終於取得了 一個能代表它的書寫符號。從這個角度來看,“假借”何嘗不是利用原有形體的構形法(即前人所謂“造字法”)。“四體二用”說,既忽略了先民造字歷程中的思維特點與心理事實,也並不符合許慎“假借”界說的原意。我們應當歷史地看待這個問題,把“假借”視為“不造新字的構形法”。這樣,既承認了它的實質,又看 到了它的特點。

章太炎有言云:“轉注者,恣文字之孳乳也;假借者,節文字之孳乳也。二者消息相殊,正負相待,造字者以為繁省大 例。”就此“二書”後來的客觀作用而言,章說很有道理;可是,就構形模式的演化而言,章說不合史實。應當說,假借是救助“象形、象意”之窮盡,而轉注是適應“假借(包括引申)”(其結果是一字多義)之繁多。受“假借”而為“轉注”之啟發,“形聲”便應運而生。這一演化規律證明:漢字始終在強烈地維護著自身的表意體系和基本格局。