城市病

城市病

城市病,是指城市在發展過程中出現的交通擁擠、住房緊張、供水不足、能源緊缺、環境污染、秩序混亂,以及物質流、能量流的輸入、輸出失去平衡,需求矛盾加劇等問題。主要表現為:城市規劃和建設盲目向周邊擴延,大量耕地被占,人地矛盾尖銳;布局分散、城市整體規劃相對落後;只求規模不問功能,盲目擴大,土地利用效率低下;道路交通、公共服務等基礎設施建設相對不足和落後;城市歷史文化遺產得不到良好的保護;城市建設中的人文問題、犯罪率問題突出等。這些問題使城市建設與城市發展處於失衡和無序狀態,造成資源的巨大浪費、居民生活質量下降和經濟發展成本提高,在一定程度上阻礙了城市的可持續發展。城市病幾乎是所有國家城市化過程中曾經或正在面臨的問題,並不限於資本主義國家。

它給生活在城市的人們帶來了煩惱和不便,也對城市的運行產生了一些影響,所以被人們形象地稱之為“城市病”。

所謂“城市病”是指人口過於向大城市集中而引起的一系列社會問題,表現在:城市規劃和建設盲目向周邊攤大餅式的擴延,大量耕地被占,使人地矛盾更尖銳。“城市病”表現為人口膨脹、交通擁堵、環境惡化、住房緊張、就業困難等,將會加劇城市負擔、制約城市化發展以及引發市民身心疾病等。特別是城市的出行時間較長,因交通擁堵和管理問題,城市會損失大量的財富,無形中浪費了能源和資源,不利於”城市的暢通發展。”

發展中國家的城市化問題,也稱為城市病。發展中國家城市化問題形成的原因很複雜,首先是經濟原因。

有人將這些問題統稱為城市病。城市病是幾乎所有國家曾經或正在面臨的問題,但城市病的輕重可以因政府重視程度和管理方法的差異而有所不同。拉美國家的城市病比發達國家更嚴重。

這些因城市發展而產生的負面影響,被稱為城市病。這種城市病就已經出現在東京、紐約等諸多城市然而一直以來。並沒有人提供令人信服的證據,證明是城市病導致了城市的衰退。

在工業革命期間,城市迅速的發展往往超出社會資源的承受力,導致各種“城市病”的出現,主要包括住宅奇缺、污染嚴重、衛生狀況惡化等。早期資本主義國家為治理“城市病”採取了一系列措施,但往往效果不佳。隨著城市規模的日益擴大,現代大中城市普遍存在著人口增多、用水用電緊張,交通擁堵、環境惡化等社會問題,以及由上述問題引起的惡城市人群易患的身心疾病,這些問題和矛盾又在一定程度上制約了城市的發展,加劇了城市政府的負擔,使城市政府陷入了兩難困境。防治城市病就是規範和監督權力,尊重民意,讓民意成為能夠和權力平等博弈的重要力量,每個公共決策都有民意廣泛參與,勞民傷財的“城市病”才能根治。

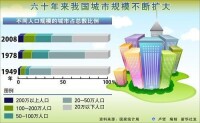

六十年來我國城市規模不斷擴大

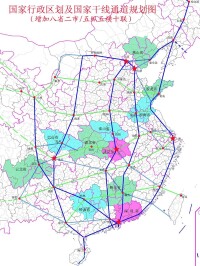

較合理的城市布局與交通幹線圖

中國有13億人口,至少將會有10億城鎮人口,只有均衡布局更多的大都市區(中心城市200-1600萬人口,200公里範圍內1000-5000萬人口),建設更多(50個左右)的大都市區(可增設新省或直轄市),才能使中國的人口相對均衡分佈,使城鎮廢棄物就近消納(200公里內),並從根本上解決城鎮化與城市病的矛盾。

“城”輻射帶動“鎮”的合理半徑以不大於200公里為宜(方便鄉鎮(或城區)人員到城區(或鄉鎮)辦事能當天來回);所以,現有特大城市(特別是省會)200公里之外,如果有較大的區域(3萬平方公里以上)和較多人口(1000萬以上/容易培育200萬人口以上的中心城市),均應培育新的中心城市(比如增設為新省的省會、建設交通幹線樞紐(尤其是是高鐵)、建設綜合性的研究型大學等)。

只有培育新的中心城市(比如增設為新省的省會、建設交通幹線樞紐(尤其是是高鐵)、建設綜合性的研究型大學等),以實現全國城鎮的均衡合理分佈,從根本上防止全國的人口只集聚在現有的省會或直轄市(使城市病和城市群越來越嚴重)。其中,以徐州、蘇州、煙台、桂林和唐山等城市為中心的區域均是培育新的大都市區的理想區域。

徐州,位於蘇魯豫皖四省接壤地區。是中國淮海經濟區中心城市,亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一。江蘇省三大都市圈中心城市和四個特大城市之一,市區人口達300多萬。是華東重要門戶城市,華東地區重要的科教、文化、金融、旅遊、醫療、會展中心,也是江蘇省重要的經濟、商業和對外貿易中心。

經濟實力強:2015年,徐州地區完成GDP5500億元,位居江蘇省第5位,全國第30位。地方財政收入560億元,位居江蘇省第5位,全國第20位。

城市病

根據世界城市發展的一般歷程,城市發展的過程大致可分為四個階段,即城市化、郊區化、逆城市化、再城市化。在城市化發展階段,如果人口的過度集聚超過了工業化和城市經濟社會發展水平,就會發生某些發展中國家出現的“過度城市化”現象,產生了一系列被稱為“城市病”的矛盾和問題,國際上特大型城市的“城市病”主要表現在以下幾個方面:

人口膨脹

| 世界各大城市人口數量及面積 | |||

|---|---|---|---|

| 名稱 | 面積 (平方千米) | 人口 (萬人) | 年份 |

| 上海 | 6340.5 | 2347.5 | 2011 |

| 北京 | 16410.54 | 2018.6 | 2011 |

| 廣州 | 7434.4 | 1270.0 | 2010 |

| 紐約 | 1214.4 | 約1940 | 2010 |

| 巴黎 | 14518.3 | 1206.7 | 2009 |

| 倫敦 | 1577.3 | 751.24 | 2006 |

| 莫斯科 | 1081 | 1200.26 | 2007 |

”

交通擁堵

交通擁堵不僅會導致經濟社會諸項功能的衰退,而且還將引發城市生存環境的持續惡化,成為阻礙發展的“城市頑疾”。交通擁擠對社會生活最直接的影響是增加了居民的出行時間和成本。出行成本的增加不僅影響了工作效率,而且也會抑制人們的日常活動,城市活力大打折扣,居民的生活質量也隨之下降。另外,交通擁擠也導致了事故的增多,事故增多又加劇了擁擠。據相關統計,歐洲每年因交通事故造成的經濟損失達500億美元之多。第三,交通擁擠還破壞了城市環境。在機動車迅速增長的過程中,交通對環境的污染也在不斷增加,並且逐步成為城市環境質量惡化的主要污染源。根據倫敦20世紀90年代的檢測報告,大氣中74%的氮氧化物來自汽車尾氣排放。交通擁擠導致車輛只能在低速狀態行駛,頻繁停車和啟動不僅增加了汽車的能源消耗,也增加了尾氣排放量,增加了雜訊。

據英國SYSTRA公司對發達國家大城市交通狀況的分析,交通擁塞使經濟增長付出的代價約佔國民生產總值的2%,交通事故的代價約佔GDP的1.5~2%,交通噪音污染的代價約佔GDP的0.3%,汽車空氣污染的代價約佔GDP的0.4%,轉移到其他地區的汽車空氣污染的代價約佔GDP的1~10%。

環境的惡化

水資源短缺

此外,土地資源緊缺問題也是國際大都市在城市化進程中所必然出現的問題。由於土地存在供給的絕對剛性,在大量的人口和產業向中心城區集聚過程中,像東京、紐約、倫敦等大都市都出現了較為嚴重的土地緊張問題,土地對現代化大都市可持續發展的制約作用更加突出。如何開闢新的發展空間、拓展地域範圍已成為各大都市實現可持續發展的必然要求。

貧民窟問題是發展中國家的大中城市在加快城市化進程中所出現的特有現象,貧困人口多數集中於城市,而城市貧民又大部分住在貧民窟,如印度孟買、巴西聖保羅等。貧民窟帶來的社 會問題主要有:一方面,貧民窟居民大部分人處於貧困線,享受不到作為公民所應享有的經濟社會發展成果,居住、出行、衛生、教育條件極差,不僅影響當代人,也影響下一代人的發展。另一方面,生活水平的巨大差異造成國民感情隔閡,加之貧民窟遊離於社區和正常社會管理之外,一些貧民窟為黑社會所控制,成為城市犯罪的窩點。1900年紐約市近400萬人里就有150萬居住在4.3萬個貧民窟里,直到21世紀紐約還有哈萊姆貧民區的存在。當前,孟買1600萬人口中有60%居住在僅占城市土地面積十分之一的貧民區和路邊的簡陋建築中,貧民窟已經成為這個世界著名港口城市以及印度經濟中心城市的最大特色。

城市病

1、如何解決城市交通中的污染、擁堵、安全等多方面的問題,歐登塞案例館帶來的處方是全城修建專用自行車道,限制汽車發展。

2、法國羅阿大區案例館提出以樓層高度的平衡來實現中密度的方案。

3、廣告、招牌、亂貼亂畫等城市視覺污染由來已久。聖保羅案例通過實施的“清潔城市法案”,在短短兩年時間裡,就大大掃除了過去鋪天蓋地的城市“牛皮癬” ,令城市原本的風貌重見天日。

發達國家的大城市最先經歷城市病的過程,他們也同樣有過一些教訓。如英國的大城市,如它的首都倫敦,是最先經歷城市化和逆城市化的大城市之一。而最嚴重的莫過於“倫敦煙霧事件”,當時的死亡人數超過了四千人。由於當時的技術條件限制,大量工廠聚集在大都市裡,煙氣集中排放,很多城市居民患上眼部疾病,嚴重的甚至造成了死亡。所以,城市病的防治首先就需要高度關注綠化的作用。

如廣東省實行的一項“綠色廊道”計劃,即主張在城市裡建“綠心”,市中心大量建設公園綠地,使城市不再只有鋼筋水泥,而成為了“會呼吸的城市”。相似的還有合肥市的環城公園,綠化帶的建設可以吸煙滯塵、凈化空氣、美化環境。

而在城市的規劃建設中,越來越提倡採取多核心模式的布局,我國的大城市發展也應如此,以避免或緩解城市病的發生。在一個大城市有多個中心城區(即組團),在這之間打造綠地和休憩的空間。在每一組團內部包括水體、綠色隔離帶等部分,以保證組團內部功能齊全,就業、教育、醫療資源配置完善。這樣城市的整個生態環境就會得以改善,交通擁堵狀況就會得以減輕。

例如在我國城市化進程中,北京、上海、廣州等城市發展過度膨脹,出現了交通堵塞、環境污染、住房擁擠、人口過多等問題,被稱之為“大城市病”。未來大城市發展應該採取多中心組團式,以避免或緩解大城市病的發生,可從以下幾個方面著手:

第一,採取空間調整的策略。過去的城市發展模式是“單中心,攤大餅”,城市是發展中心,周邊是居住區,大家早晨往中間走,晚上往外走,使得交通擁堵,併產生熱島效應。如果改變城市發展方式,如採取多中心組團式發展,在城市之外構建一個中心,建設城市新區,成為另外一個組團,這就和單中心分開並形成互補,熱島效應也能夠解決。所以,未來大城市發展應該採取多中心組團式。

第二,在發展中不斷調整產業結構。比如,隨著城市的不斷發展擴大,應該把製造業、重化工業逐步轉移出去,重點發展服務業、文化創意產業等。一般情況下,隨著產業結構的調整,“大城市病”也都會緩解。比如原來倫敦的大霧、紐約的案件頻發、東京的環境事件等,都是“大城市病”的表現,但這些城市生態環境、社會治安已經得到不斷的改善。

第三,大城市的發展要和周邊城市採取分工合作的方式。比如把零部件的生產轉移到小城鎮。大城市之所以膨脹就是因為人口密度過大,城市管理也容易出現各種問題。

第四,走新型城市化道路。傳統城市化走的是一條“拼土地、拼資源、拼成本”的道路,隨之帶來了基礎設施建設滯后、環境污染嚴重、城市管理水平粗放等系列問題,新型城市化道路正是對傳統城市化所產生的一系列“城市病”的反思和糾偏,是遵循科學發展觀的城市化發展道路。所謂新型城市化道路,就是在科學發展觀的指導下,以統籌兼顧為原則,以民生幸福為方向,以新型工業化為基礎,遵循工業化與城市化、農村與城市、人口與城市協調發展的城市化規律,倡導建立政府主導、市場主體、社會參與的城市化機制,著力推進人口、資源、環境協調發展的集約型、可持續的城市化模式。在新型城市化過程中,強調布局上必須科學合理,功能上必須宜居宜業,品味上必須特色鮮明,產業上必須高端化,管理上必須精細化,執行上必須落實到位。

自20世紀50年代以來,世界出現了前所未有的城市化現象。我國正處在城市化的高峰,今後10年內,將有8.7億中國人生活在城市中,約佔人口總數的一半。同時還將有87個城市擁有75萬以上人口,成為名副其實的城市化大國。

為了推進世界健康城市建設的步伐,WHO曾將1996年4月7日的世界衛生日主題確定為“城市與健康”,並公布了健康城市的10項具體標準及其內容,為各國開展健康城市建設提供了良好的借鑒和參考。

現代化的城市流動人口增加,就業壓力增大,交通擁堵,環境污染,住房緊張,能源短缺,“城市病”日趨嚴重,因此建設健康城市對未來城市的健康發展具有戰略意義。

其中最為重要的包括:(1)、為市民提供清潔和安全的環境;(2)、能使其居民一道參與制定涉及他們日常生活,特別是健康和福利的各種政策;(3)、保護文化遺產並尊重所有居民(不分其種族或宗教信仰)的各種文化和生活特徵;(4)、能夠使人們更健康長久地生活和少患疾病。這些標準表明,健康城市建設是一場用現代文明代替傳統文明的深刻革命,是促進人與自然、人與人之間和諧相處,積極應對城市化進程中出現的各種問題,提升人類健康水平的根本出路。“天人之際,合而為一”,“和諧”的理念本來就是我們文化的核心部分。對中國人來說,“健康城市”和“宜居城市”,不應是一個新概念。在新的時代,不搞城市化不行,不治“城市病”也不行,創建“健康城市”是治療“城市病”的一個很好選擇。只有如此,城市化的過程才不會誤入歧途,“城市病”的治癒才能有一個真正的起點。

如何治理“城市病”,《2012中國新型城市化報告》給出了藥方:一是科學制定城市規劃,二是加強基礎設施建設,三是調整城市空間布局,四是完善就業機制。為了解決大城市人口膨脹與城市規模的矛盾,牛文元建議,從建立城市聯盟、引導人口合理布局和轉變經濟發展方式等方面做出努力。”

由住房和城鄉建設部、上海世博會執委會、聯合國人居署和杭州市政府共同主辦的上海世博會“和諧城市與宜居生活”主題論壇在杭州順利閉幕,這也標誌著自五月啟動的六場世博主題論壇完美收官。

2010年10月6日至7日,圍繞“區域協同與城鄉和諧”、“住房政策與宜居生活”、“城市治理與社區參與”、“社會保障與和諧城市”等分主題,近800名與會代表在杭州展開了精彩、激烈的討論。

衡量城市是否宜居

本次論壇的主題為“和諧城市與宜居生活”。深圳市維時建築與城市研究中心主任、董事局主席董國良用數字“1001”概括了宜居生活的內涵:“‘100’是指的戶外空間要100%的沒有汽車,整個市區就像大公園一樣;後邊的‘1’就是指居民上下班的通勤時間不要超過1個小時,而且其中有半個小時左右是步行,這就是宜居。”

與董國良的觀點相似,國務院參事、中科院可持續發展戰略研究組組長、首席科學家牛文元也認為,出行時間是衡量一座城市是否宜居的重要標準。“比較一下歐洲百萬人口以上的城市,平均單程上班花費的時間為27分鐘,而中國50個主要城市單程上班平均花費的時間為39分鐘。”

牛文元最後表示,交通問題是現代城市病當中最嚴重的,解決不了交通問題,城市就不可能走向綠色,也不可能走向和諧。

看城市和諧水平

上海市建設與交通委員會副主任沈曉蘇則提出一個新穎的觀點——用“嬰兒車指數”考察城市和諧水平。他認為,嬰兒車能不能在街頭出現,與和諧社會有密切關係。首先,嬰兒車能不能上街可以反映出一個城市的設施和道路是否無障礙。

此外,家長是否願意把嬰兒車推到街上,與空氣質量等環境問題有關。城市最大的污染是汽車尾氣和廢氣,不改變空氣污染的現狀,城市道路上就不可能大量出現嬰兒車。

實現人車全面分離

如何改善城市交通?董國良提出了更加大膽的想法——建立“節地暢通城市模式”。

董國良介紹說,所謂“節地暢通城市模式”,是由4個要素構成的人車全面分離系統。“第一,約佔市區面積20%的地面道路專供汽車行駛。其結果是道路的通行能力是現在的5倍。第二,約佔市區面積40%的地面設為停車庫。這樣,停車位的數量將是現在城市的10倍。第三,地面道路上方設蓋板,蓋板與地面停車庫屋頂相連,形成了架空平台。第四,約佔市區面積40%的花園與上述的架空平台共同構成居民的活動空間。”簡而言之,就是地面快速路網和大面積地面停車庫只供汽車使用,大面捷豹空平台和地面花園只供人活動。

作為“節地模式”提倡者,董國良相信,採用節地模式可以將城市的內在動力機制由“擁堵—蔓延—更擁堵”變為“暢通—緊溱—更暢通”,從而使城市系統發生良性質變,成為節地暢通宜居的城市。據了解,這種城市新模式目前正在世博會中國館中展出。”

習近平為“城市病”開良方

改革開放以來,我國經歷了世界歷史上規模最大、速度最快的城鎮化進程,常住人口城鎮化率從1978年的18%上升到2014年的55%,城市發展成就舉世矚目。但是,近年來,我國越來越多的城市患上了“城市病”,環境污染、交通擁堵、房價虛高、管理粗放、應急遲緩等問題越來越突出,這些“城市病”給市民工作和生活帶來了許多不便,降低了人們的幸福感。“十三五”期間,以習近平同志為核心的黨中央以新的發展理念,決心根治“城市病”。20至21日,時隔37年,中央再次召開城市工作會議。會議指出,“要著力解決城市病等突出問題,不斷提升城市環境質量、人民生活質量、城市競爭力,建設和諧宜居、富有活力、各具特色的現代化城市。”請隨“學習中國“小編一起學習習近平為根治“城市病”所開良方。

為環境污染開良方

環境是人類生存發展的物質基礎,環境與健康息息相關,也與發展密切相關。世界衛生組織發布的報告顯示,高污染城市中的死亡率超出相對清潔城市的15%至20%。據統計,在歐洲,PM2.5每年導致386000人死亡,並使歐盟國家人均期望壽命減少8.6個月。中國社科院城市發展與環境研究所日前發布的《城市藍皮書》中指出,包括北京、天津等在內的近九成中國城市,目前正處於“亞健康”狀態。

治理污染刻不容緩。2015年全國兩會,習近平指出:“要像保護眼睛一樣保護生態環境,像對待生命一樣對待生態環境。”2014年初,習近平視察北京時,專門提到了霧霾治理,他指出:“要加大大氣污染治理力度,應對霧霾污染、改善空氣質量的首要任務是控制PM2.5,要從壓減燃煤、嚴格控車、調整產業、強化管理、聯防聯控、依法治理等方面採取重大舉措,聚焦重點領域,嚴格指標考核,加強環境執法監管,認真進行責任追究。”環境治理是一個系統工程,需要全社會共同努力。習近平指出:“要堅持標本兼治和專項治理並重、常態治理和應急減排協調、本地治污和區域協調相互促進,多策並舉,多地聯動,全社會共同行動。”

治理污染非朝夕之功,受產業、能源結構調整具有長期性等因素影響,實現環境“良治”的任務依然艱巨。只有從政府主導向社會共治、多方制衡轉變,政府市場兩手發力,倒逼與激勵並重,才有可能逐漸實現環境質量總體改善的目標。“十三五”規劃建議明確要求,到2020年,實現生態環境質量總體改善,主要污染物排放總量大幅減少。環保部副部長李干傑認為,治理環境需有耐性、要堅持,現在正處“十三五”開局之際,環境保護部在謀划目標和任務,總體上來講,只要全社會上下努力,有望在未來五年間實現與小康匹配的環境。

為交通擁堵開良方

隨著城市化進程的加快,以及交通設施發展的滯后,交通擁堵已不只是大城市的“專利”,不少中小城市也開始患上擁堵的“城市病”。截至2015年6月底,全國機動車保有量達2.71億輛。其中,汽車1.63億輛。報告顯示,2015年第三季度,北京通勤族高峰期每出行1小時,就有30分鐘耗費在嚴重堵車上,摺合時間成本每月808元。經濟越發達、基本工資越高的城市,因擁堵造成的損失越大。排在北京之後的依次是廣州、深圳、上海、大連、天津。

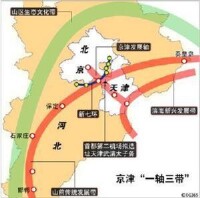

在京津冀協同發展座談會上,習近平著重強調了交通問題,他要求:“著力構建現代化交通網路系統,把交通一體化作為先行領域,加快構建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互聯互通綜合交通網路。”習近平在視察北京市軌道交通指揮中心時指出:“如何解決好海量人口的出行問題是個大難題。要把解決交通擁堵問題放在城市發展的重要位置,加快形成安全、便捷、高效、綠色、經濟的綜合交通體系。”

發展城市公共交通,是緩解城市交通擁堵的有效措施。習近平指出:“發展公共交通是現代城市發展的方向。”許多城市的交通擁堵,緣於公共交通不足,迫使通勤者以小汽車來彌補。將來如果能夠形成大容量的公共交通和小容量的個人交通互補,各自在自己的領域來發揮作用的交通格局,擁堵問題將會得到解決,屆時各地實施的搖號政策也將終結。以日本東京為例,由於擁有發達的公交網路,民眾在出行的時候,雖然擁有更多的小汽車,但還是會首選軌道交通。買小汽車則用在個人的休閑、度假、旅行等方面,這樣就形成了小汽車(私家車)交通和公共交通良性分工。

為房價過高開良方

高房價,於經濟而言是泡沫問題,於社會而言是民生問題。2013年10月29日,習近平在中央政治局集體學習時提出:“加快推進住房保障和供應體系建設,是滿足群眾基本住房需求、實現全體人民住有所居目標的重要任務,是促進社會公平正義、保證人民群眾共享改革發展成果的必然要求。”總書記深知人民的心愿,他說:“人民群眾對實現住有所居充滿期待,我們必須下更大決心、花更大氣力解決好住房發展中存在的各種問題。”習近平強調:“從我國國情看,總的方向是構建以政府為主提供基本保障、以市場為主滿足多層次需求的住房供應體系。要總結我國住房改革發展經驗,借鑒其他國家解決住房問題的有益做法,深入研究住房建設的規律性問題,加強頂層設計,加快建立統一、規範、成熟、穩定的住房供應體系。要千方百計增加住房供應,同時要把調節人民群眾住房需求放在重要位置,建立健全經濟、適用、環保、節約資源、安全的住房標準體系,倡導符合國情的住房消費模式。”今年11月10日,習近平在中央財經領導小組第十一次會議上提出:“要化解房地產庫存,促進房地產業持續發展。”今年12月14日,習近平在中共中央政治局會議上提出:“通過加快農民工市民化,推進以滿足新市民為出發點的住房制度改革,擴大有效需求,穩定房地產市場。”

12月21日閉幕的中央經濟工作會議提出:“要按照加快提高戶籍人口城鎮化率和深化住房制度改革的要求,通過加快農民工市民化,擴大有效需求,打通供需通道,消化庫存,穩定房地產市場。”會議強調:“要鼓勵房地產開發企業順應市場規律調整營銷策略,適當降低商品住房價格,促進房地產業兼并重組,提高產業集中度。”未來一段時間內房地產政策將以穩定為主基調,相關部門的主要工作將圍繞著樓市“去庫存”展開。

為水源短缺開良方

我國657個城市中有300多個屬於聯合國人居環境署評價標準的“嚴重缺水”和“缺水”城市。北京市是典型“人多、水少”的資源型缺水城市,北京市城市用水的70%來自南水北調。缺水是我國城市的通病。城市的快速發展帶來用水量的急劇增加,城市基礎設施存在的問題也加劇了水資源的短缺。

未來隨著經濟社會快速發展,城市用水需求呈剛性增長,水資源面臨更加嚴峻的形勢。2014年3月14日,在中央財經領導小組第五次會議上,習近平提出:“原油可以進口,世界石油資源用光后還有替代能源頂上,但水沒有了,到哪兒去進口?”2014年2月25日,習近平到北京市自來水集團第九水廠調研時強調:“水安全是涉及國家長治久安的大事,全黨要大力增強水憂患意識、水危機意識,從全面建成小康社會、實現中華民族永續發展的戰略高度,重視解決好水安全問題。”

習近平就保障國家水安全問題提出了“以水定城、以水定地、以水定人、以水定產”和“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的發展思路。落實“以水定城”,首先需要城市管理者思路的轉變。其次,還有很多細節工作要落實。比如管理上,要基於水資源、水環境承載能力,優化區域空間發展布局,研究制定水環境水資源承載評價技術指南,開展水資源和水環境容量測算評估。在中央城鎮化工作會議上,習近平指出:“要建設自然積存、自然滲透、自然凈化的海綿城市。”綜合採取“滲、滯、蓄、凈、用、排”等措施,最大限度地減少城市開發建設對生態環境的影響,將70%的降雨就地消納利用。另外,還需要全社會增強水危機意識,節約用水,從每個人做起。習近平視察北京市自來水集團時發出倡議:“要深入開展節水型城市建設,使節約用水成為每個單位、每個家庭、每個人的自覺行動。”

水資源可利用量、水環境容量是城市發展的剛性約束,要通過用水總量、用水效率、入河排污總量三條紅線進行控制,重塑我國人水和諧平衡關係。要落實最嚴格水資源管理制度,推動以水資源的永續利用支撐城市經濟社會的可持續發展。“十三五”規劃建議提出:“實行最嚴格的水資源管理制度,以水定產、以水定城,建設節水型社會。合理制定水價,編製節水規劃,實施雨洪資源利用、再生水利用、海水淡化工程,建設國家地下水監測系統,開展地下水超採區綜合治理。”

為管理粗放開良方

剛剛結束的中央城市工作會議指出:“抓城市工作,一定要抓住城市管理和服務這個重點,不斷完善城市管理和服務,徹底改變粗放型管理方式,讓人民群眾在城市生活得更方便、更舒心、更美好。”今年11月9日,習近平主持召開中央全面深化改革領導小組第十八次會議,對改進城市管理工作提出了明確要求:“推進執法體制改革改進城市管理工作,要主動適應新型城鎮化發展要求和人民群眾生產生活需要,以城市管理現代化為指向,堅持以人為本、源頭治理、權責一致、協調創新的原則,理順管理體制,提高執法水平,完善城市管理,構建權責明晰、服務為先、管理優化、執法規範、安全有序的城市管理體制,讓城市成為人民追求更加美好生活的有力依託。要加快推進執法重心和執法力量向市縣下移,推進城市管理領域大部門制改革,實現機構綜合設置,統籌解決好機構性質、執法人員身份編製等問題。要牢固樹立為人民服務的思想,健全法律法規體系和執法制度,特別是要建設一支過硬的執法隊伍,真正做到依法、規範、文明執法。”11月10日,習近平主持召開中央財經領導小組第十一次會議時指出:“要改革城市管理體制,理順各部門職責分工,提高城市管理水平,落實責任主體。”12月14日,習近平在主持召開中共中央政治局會議時強調:“要提高城市管理水平,落實城市管理主體責任,改革城市管理體制,理順各部門職責分工,嚴格安全監管,健全城市應急體系。”

美麗城市需要政府、企業和市民多方的共同參與建設與管理。剛結束的中央城市工作會議強調:“政府要創新城市治理方式,特別是要注意加強城市精細化管理。”同時“要提高市民文明素質,尊重市民對城市發展決策的知情權、參與權、監督權,鼓勵企業和市民通過各種方式參與城市建設、管理,真正實現城市共治共管、共建共享。”

為應急滯后開良方

近年來,城市的內澇災害、踩踏事故、群體性事件等時有發生,相關部門應急遲緩,給人民生命財產帶來巨大損失,教訓十分慘痛。

人是城市的主體,人的安全是第一位的。習近平指出:“人民群眾生命財產安全,事關改革發展穩定大局。”12月21日結束的中央城市工作會議指出:“要把安全放在第一位,把住安全關、質量關,並把安全工作落實到城市工作和城市發展各個環節各個領域。”習近平多次強調城市安全和應急體系建設問題。11月10日,習近平在中央財經領導小組第十一次會議上提出:“要加強城市安全監管,建立專業化、職業化的救災救援隊伍。”12月14日,習近平在中共中央政治局會議上再次強調:“嚴格安全監管,健全城市應急體系。”

城市應急管理體系和安全體系是保護人民群眾生命和財產安全的重要屏障。只有建立健全科學的城市應急管理體系,才能有效保障和改善民生服務、維護公共安全、提升突發事件應對能力的根本之道。

城市之病其實是城市的治理體系不科學造成的,所以,黨的十八屆三中全會提出:“全面深化改革的總目標是完善和發展中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現代化。”現在習近平主席和黨中央已經為“城市病”開出良方,只要我們認真貫徹執行並制定好切合實際的措施,就可以逐步消除“城市病”。