陝西莢蒾

五福花科莢蒾屬植物

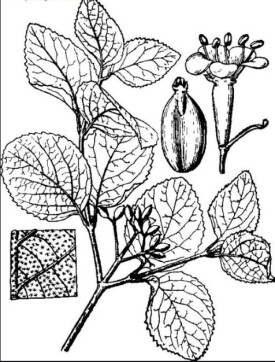

陝西莢蒾(學名:Viburnum schensianum Maxim.)為五福花科、莢蒾屬落葉灌木。高可達3米,幼枝、葉下面、葉柄及花序均被由黃白色簇狀毛組成的絨毛;葉紙質,卵狀橢圓形、寬卵形或近圓形,長3-6(-8)厘米,頂端鈍或圓形;葉柄長7-10(-15)毫米;聚傘花序直徑(4-)6-7(-8)厘米,結果時可達9厘米,總花梗長1-1.5(-7)厘米或很短;萼筒圓筒形;花冠白色,輻狀,直徑約6毫米,無毛;果實紅色而後變黑色,橢圓形,長約8毫米。花期5-7月,果熟期8-9月。

陝西莢蒾分佈於中國河北、山西、陝西、甘肅、山東、江蘇、河南、湖北和四川。生於海拔700-2200米的山谷混交林和松林下或山坡灌叢中。

陝西莢蒾的果實藥用具有清熱解毒、祛風消淤之功效,全株入葯有下氣、消食、活血之功效;亦是水土保持樹種;還可供綠化觀賞,為觀花、觀葉類植物。

落葉灌木,高可達3米;幼枝、葉下面、葉柄及花序均被由黃白色簇狀毛組成的絨毛;芽常被帶銹褐色簇狀毛;二年生小枝稍四角狀,灰褐色,老枝圓筒形,散生圓形小皮孔。葉紙質,卵狀橢圓形、寬卵形或近圓形,長3-6(-8)厘米,頂端鈍或圓形,有時微凹或稍尖,基部圓形,邊緣有較密的小尖齒,初時上面疏被叉狀或簇狀短毛,側脈5-7對,近緣處互相網結或部分直伸至齒端,連同中脈上面凹陷,下面凸起,小脈兩面稍凸起;第一級輻射枝(3-)5條,長1-2厘米,中間者最短,花大部生於第三級分枝上;萼筒圓筒形,長3.5-4毫米,寬約1.5毫米,無毛,萼齒卵形,長約1毫米,頂鈍;花冠白色,輻狀,直徑約6毫米,無毛,筒部長約1毫米,裂片圓卵形,長約2毫米;雄蕊與花冠等長或略較長,花藥圓形,直徑約1毫米。果實紅色而後變黑色,橢圓形,長約8毫米;核卵圓形,長6-8毫米,直徑4-5毫米,背部龜背狀凸起而無溝或有2條不明顯的溝,腹部有3條溝。花期5-7月,果熟期8-9月。

陝西莢蒾的果核背部隆起,在裸芽組內頗為突出。它的葉形頗似繡球莢蒾(Viburnum macrocephalum Fort.)、瓊花(Viburnum macrocephalum Fort.f.keteleeri(Carrière)Rehder)及聚花莢蒾(Viburnum glomeratum Maxim.);同前兩者的區別在於花序無大型的不孕花,果核無背溝;與後者的區別在於萼筒無毛,葉的側脈近葉緣前互相網結或僅部分伸至齒端。

陝西莢蒾分佈於中國河北(內丘)、山西、陝西南部、甘肅東南部至南部、山東(濟南)、江蘇南部、河南、湖北和四川北部(松潘)。生於海拔700-2200米的山谷混交林和松林下或山坡灌叢中。在子午嶺地區的森林中,灌木層植物種類豐富,陝西莢蒾通常與土庄綉線菊(Spiraea pubescens Turcz.)、蔥皮忍冬(Lonicera ferdinandii Franch.)、金銀忍冬(Lonicera maackii (Rupr.)Maxim.)、虎榛子(Ostryopsis davidiana Decne. )、黃薔薇(Rosa hugonis Hemsl.)、茅莓(Rubus parvifolius L.)、茶條槭(Acer ginnala Maxim.)、苕條(Lespedeza bicolor Turcz.)等一起分佈生長。

陝西莢蒾的繁殖方式有播種繁殖和扦插繁殖兩種。

藥用:陝西莢蒾的果實藥用具有清熱解毒、祛風消淤之功效;莖、葉人葯,具有清熱解毒的功效,主治膿泡瘡、無名腫毒、瘡瘍等;全株入葯有下氣、消食、活血之功效。主要化學成分為對羥基桂皮酸、7-羥基-6-甲氧基香豆素、β-香樹脂酮、7-羥基香豆素、香草酸、β-胡蘿ト苷、3β,20-二羥基-5β-孕甾烷和β-谷甾醇。

其他:陝西莢蒾是水土保持樹種;還可供綠化觀賞,為觀花、觀葉類植物。

陝西莢蒾