共找到3條詞條名為古德寺的結果 展開

古德寺

古德寺

古德寺:在中國,有兩個古德寺。一是武漢漢口的古德寺,位於武漢市漢口黃浦路上滑坡74號,創建於清光緒三年(1877年)。1921年始建現有的大雄寶殿,後來發展成為佔地兩萬平方米,建築面積達3600多平方米的“古德禪寺”。全寺的核心建築是圓通寶殿。此殿仿照緬甸阿難陀寺建造,是一座典型的具有濃郁異域建築風格的、裝飾精美華麗而功能完善、環境優美的寺廟,為漢傳佛教唯一、世界僅存兩座此類風格的佛教建築之一,具有重要的宗教、建築和文化歷史價值。

另徠一是西藏同仁地區的古德寺,位於西藏同仁地區,藏語稱“古德貢佐欽南傑林”、意為“古德大圓滿尊勝洲”。現址位於縣治南偏西8公里處,在今曲庫乎鄉古德村西山腳下。《安多政教史》載由貢吾雲丹初建,是同仁地區主要的寧瑪派寺院之一。

目錄

古德寺

古德寺始建於1877年,最值得關注的是它的建築風格。通俗地說,它和我們通常見到的傳統寺廟黃瓦紅柱、飛檐翹角的大殿迥然不同。它的圓通寶殿,運用了古羅馬建築的結構,內外牆之間的回形步廊和許多方柱,又依稀可見希臘神廟的風韻,立面牆上的圓窗和長窗,卻是基督教堂的建築樣式。專家評價說,古德寺混合了歐亞宗教建築的特色,融大乘、小乘和藏密三大佛教流派於一身,在漢傳佛寺中實屬罕見,堪為佛教勝地一大奇景,具有很高的建築、文化和歷史研究價值。

在江岸這片高樓崛起的現代城區,總有幾處奇異的塔尖,隱現在錯落有致的建築群落之間,給這片城區增添了別樣的空靈與悠遠,也增添了幾分異域的神秘。更讓人詫異的是,在這樣一個日新月異的新潮內陸城區,還保存著哥特式基督教教堂、羅馬式天主教教堂、拜占庭式東正教堂、伊斯蘭風格的清真寺,還有古德寺這般風光獨具的佛地,更能顯示出這片城區開放與包容的博大情懷。

圓通寶殿 全寺的核心建築是圓通寶殿。此殿仿照緬甸阿難陀寺建造,是一座典型的具有濃郁異域建築風格的、裝飾精美華麗而功能完善、環境優美的寺廟。圓通寶殿為單層正方形,有1000多平方米,內空高16米,可容百人,其宏大寬綽也是其他漢傳佛教的大雄寶殿所鮮見的。

全寺的核心建築是圓通寶殿。此殿仿照緬甸阿難陀寺建造,是一座典型的具有濃郁異域建築風格的、裝飾精美華麗而功能完善、環境優美的寺廟。圓通寶殿為單層正方形,有1000多平方米,內空高16米,可容百人,其宏大寬綽也是其他漢傳佛教的大雄寶殿所鮮見的。

古德寺圓通寶殿頂上雕塑

它的內外牆之間的回形步廊和許多方柱,又依稀具有希臘神廟的風韻。總體上看,整座建築又充滿了哥特式教堂的上升感。與一般寺廟的大雄寶殿最為不同的是它的頂部,上面有大小佛塔共九座,這又與中國道教的北斗九星、七顯二隱的說法暗合。確實,站在地面上,從任何一個方向看塔頂,只能看到七座,有兩座總是看不到的。

風格 古德寺建築風格獨具一格,是依照緬甸阿蘭陀寺的藝術形式建造的。其藝術風格在我國內地漢傳佛寺廟建築中獨一無二,在東南亞一帶佛教信徒有較大影響。“文革”中古德寺的房屋和土地划給武漢照相機廠使用。80年代以來,市佛協就多次呼籲要求照相機廠退出古德寺。經市政府協調決定,市照相機廠將原古德寺5000餘平米面積歸還給市佛協。

古德寺建築風格獨具一格,是依照緬甸阿蘭陀寺的藝術形式建造的。其藝術風格在我國內地漢傳佛寺廟建築中獨一無二,在東南亞一帶佛教信徒有較大影響。“文革”中古德寺的房屋和土地划給武漢照相機廠使用。80年代以來,市佛協就多次呼籲要求照相機廠退出古德寺。經市政府協調決定,市照相機廠將原古德寺5000餘平米面積歸還給市佛協。

寶頂

在武漢四大佛教叢林之中,古德寺的歷史比其他三寺都要短。1877年(清光緒三年)由一位法號叫隆常的禪師在漢口今解放大道東段、黃浦路北段一帶的坡地建起,而後因香火一天天旺盛,於1921年秋開始了大規模的擴建工程,前後歷時13年至1934年才告竣工。

古德寺坐東朝西,佔地規模最大時20000多平方米,建築面積3600多平方米。寺內建築在“文化大革命”中遭到嚴重破壞,佛教文物和宗教設施全部被毀。古德寺作為武漢市重點文物保護單位,已進行了全面的修復,恢復其古樸莊嚴的原貌。全寺的核心建築是圓通寶殿,為漢傳佛教唯一、世界僅存兩座此類風格的佛教建築之一,具有重要的宗教、建築和文化歷史價值。方形,有1000多平方米,內空高16米,可容百人,其宏大寬綽也是其他漢傳佛教的大雄寶殿所鮮見的圓通寶殿為單層正。

圓徠通寶殿的門廊呈三角形分兩層朝後遞收向上,烘托著頂部中心高聳的山花,具有古羅馬建築的表現手法,這種處理,強化了宗教的神秘感。總體上看,整座建築又充滿了哥特式教堂的上升感。

細看九座塔的流線形塔身,以及內外牆面裝飾的花卉、獅頭、象頭和大鵬金翅鳥等細部,又充分再現了印度和東南亞各國的帕那瓦建築風格。

九座佛塔的塔剎,既像風向標又像十字架,在中國塔文化中獨樹一幟。

上面的96個蓮花方墩,寓“國之四維,天圓地方”。這種融匯大乘、小乘和藏密三大佛教流派於一身,並具有多元化建築風格的建築,在漢傳佛寺中實屬罕見。位於武

漢市漢口黃浦路上滑坡74號的古德寺創建於清光緒三年(1877年)。古德寺建築風格獨具一格,是依照緬甸阿蘭陀寺的藝術形式建造的。其藝術風格在中國內地漢傳佛寺廟建築中獨一無二。在東南亞一帶佛教信徒有較大影響。“文革”中古德寺的房屋和土地划給武漢照相機廠使用。80年代以來,市佛協就多次呼籲要求照相機廠退出古德寺。經市政府協調決定,市照相機廠將原古德寺5000餘平米面積歸還給市佛協。

交通武漢古德寺地址:位於武漢市漢口黃浦路上滑坡74號交通:乘公汽3路、4路、509路、707路、802路、市內旅遊專線2路。

門票入寺香火錢:8元到28元不等。

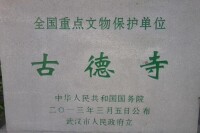

近代歷史 1877年(清光緒三年),在今漢口解放大道東段,黃浦路北段一帶還是一片坡地。隆常法師到這裡,建了一座小小的寺院,名“古德茅蓬”。1905年,古德茅蓬進行了第一次擴建。1911年,昌央法師主持擴建,定名古德禪寺。1911年10月,古德寺僧眾自發救護武昌起義的起義軍,掩埋革命烈士,受到中華民國政府的嘉獎。1912年4月13日,國父孫中山專程來古德寺為其歷史意義而憑弔。1914年,國民政府副總統黎元洪親自為其改名為“古德寺”並豎題寺名。1921年秋,開始了大規模的改建、擴建工作,重修了大雄寶殿及其他殿宇,塑造了各殿內供奉的大小佛像多尊。1931年漢口大水時被淹沒,水退後又繼續修復,前後歷時13年乃告竣工。1954年10月19日,周恩來總理曾陪印度總理尼赫魯及女兒英迪拉·甘地參觀該寺廟,他對武漢擁有一座印度帕那瓦風格的群塔寺廟感到驚異。1967年-1977年之間,古德寺遭到破壞,許多建築被損毀、佔用。1992年,被湖北省人民政府公布為省級文物保護單位。1996年,演順法師率領尼眾弟子進住古德寺。古德寺重新對外開放,但許多建築仍然沒有修復。1997年,香港張紫珊女士出巨資,由泰國將這尊四面佛請到古德寺。四面佛是小乘佛教供奉的諸佛之一,亦稱四面神,神的四面分別代表慈悲、仁愛、博愛和公正。2001年,市宗教局和佛協組織了古德寺內的幾位法師和專家一同前往緬甸的阿難陀寺進行了參訪。目的是參考緬甸阿難陀寺的建築風格,為以後保護和開發古德寺作參考。2009年,古德寺首先對靠近軍管區的北側進行修復。2013年,古德寺名列國務院核定公布的第七批全國重點文物保護單位。

1877年(清光緒三年),在今漢口解放大道東段,黃浦路北段一帶還是一片坡地。隆常法師到這裡,建了一座小小的寺院,名“古德茅蓬”。1905年,古德茅蓬進行了第一次擴建。1911年,昌央法師主持擴建,定名古德禪寺。1911年10月,古德寺僧眾自發救護武昌起義的起義軍,掩埋革命烈士,受到中華民國政府的嘉獎。1912年4月13日,國父孫中山專程來古德寺為其歷史意義而憑弔。1914年,國民政府副總統黎元洪親自為其改名為“古德寺”並豎題寺名。1921年秋,開始了大規模的改建、擴建工作,重修了大雄寶殿及其他殿宇,塑造了各殿內供奉的大小佛像多尊。1931年漢口大水時被淹沒,水退後又繼續修復,前後歷時13年乃告竣工。1954年10月19日,周恩來總理曾陪印度總理尼赫魯及女兒英迪拉·甘地參觀該寺廟,他對武漢擁有一座印度帕那瓦風格的群塔寺廟感到驚異。1967年-1977年之間,古德寺遭到破壞,許多建築被損毀、佔用。1992年,被湖北省人民政府公布為省級文物保護單位。1996年,演順法師率領尼眾弟子進住古德寺。古德寺重新對外開放,但許多建築仍然沒有修復。1997年,香港張紫珊女士出巨資,由泰國將這尊四面佛請到古德寺。四面佛是小乘佛教供奉的諸佛之一,亦稱四面神,神的四面分別代表慈悲、仁愛、博愛和公正。2001年,市宗教局和佛協組織了古德寺內的幾位法師和專家一同前往緬甸的阿難陀寺進行了參訪。目的是參考緬甸阿難陀寺的建築風格,為以後保護和開發古德寺作參考。2009年,古德寺首先對靠近軍管區的北側進行修復。2013年,古德寺名列國務院核定公布的第七批全國重點文物保護單位。

九座佛塔

古德寺地址位於西藏同仁地區,藏語稱“古德貢佐欽南傑林”、意為“古德大圓滿尊勝洲”。現址位於縣治南偏西8公里處,在今曲庫乎鄉古德村西山腳下。

歷史《安多政教史》載由貢吾雲丹初建,是同仁地區主要的寧瑪派寺院之一。當地口傳古德寺故址在今古德村南與索乃亥村相交處,系由夏瓊寺的創建者曲結頓珠仁欽(1309一1385)所勘定。按此,該寺當為元代寺院,其派屬早期為噶丹派。並傳後由古德紅科部落的東吾喇嘛遷寺於古德村陽坡的尕吾屯地方,若干年後,復又出生於今雙棚西鄉還主村的隆朵雲丹嘉措再遷寺於現址。隆朵雲丹嘉措,法名佐欽卻銀多傑,疑即《安多政教史》中的卻銀多旦多傑,初為西關寺僧人,後去西康拜依多智欽大師,學有成就,著述凡13函。他主持古德寺務后,改宗寧瑪派,時在十八世紀末或十九世紀初葉。該寺改宗后,仍保留許多原來教派的特色,寺僧中至今有不少信奉格魯派者,兩派合住,和睦相處。隆朵雲丹嘉措的轉世德瑪讓卓,出生於海西一蒙古王族家庭,子堪欽希哇措,亦曾住持過古德寺;第三世圖丹卻吉尼瑪,同德郭莽哈爾文加部落人,1958年卒。

建築古德寺1958年時有經堂、護法殿、密咒房各1座,昂欠4 院,僧舍47院,並建有印經院,內存20餘部經文印版,全部建築約佔地80畝,當時有教徒160人(內活佛8人),馬160匹,牛150頭。1958年拆毀,1982年7月批准開放,重建經堂、密咒房和客房各1座,僧舍12院,現有寺僧16人(其中活佛1人,名華丹),信仰者主要為古德村群眾。