揚州評話

揚州評話

揚州評話,又叫揚州評詞,是以江蘇省揚州方言說表古老的傳統曲藝說書形式,流行於蘇中、蘇北和南京、鎮江、上海等地。揚州評話始於明朝末年,發展於清朝初年,到清代中葉的時候就達到了極盛階段。揚州評話以描寫細緻入微、結構嚴謹、首尾呼應、頭緒紛繁但井然不亂而見長,講求劇情細節豐富,人物形象、個性鮮明,語言上生動有趣。

2006年5月20日,揚州評話經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

揚州評話是以江蘇省揚州方言徒口講說表演的傳統曲藝說書形式,流行於蘇北地區和鎮江、南京、上海等地。興起於清初,不久就形成了"書詞到處說《隋唐》,好漢英雄各一方"的繁榮局面,獨步一時的書目有《三國》、《水滸》等10部,身懷絕技的著名說書家也有20人之多。到了乾隆年間,有的藝人根據自己的生活體驗加工充實傳統節目,有的則創編新書。如屢試不第后成為揚州評話藝人的葉霜林把自己的遭遇和激憤心情寄寓到《岳傳》中,說演《宗留守交印》"聲淚俱下",感人至深;浦琳根據自己的生活經歷編說《清風閘》,塑造了以皮五辣子為代表的一批社會底層人物形象,影響深廣;藝人鄒必顯獨創新書《飛跎傳》,諷刺嘲笑的矛頭直指統治階級中的顯赫人物,一定程度上反映了受壓迫者的心聲,豐富了揚州評話的表現內容。

《揚州評話研究》

揚州評話

民國26年冬,揚州淪陷之後,揚州評話的一些名家相繼去世,有的到上海謀生,有的轉業。在揚州獻藝的藝人人數日減,且書藝平平,再加經濟蕭條,百業凋零,聽眾已無心聽書,書場紛紛歇業。抗日戰爭勝利之後,並沒有根本的起色,至中華人民共和國成立前夕,原有二三百人的藝人隊伍,包括散落在各地的,僅剩40餘人;一些傳統書目如《飛跎傳》、《揚州話》、《東漢》、《飛龍傳》等相繼失傳。

中華人民共和國成立后,揚州評話得到了人民政府的重視和扶植,藝人被陸續組織起來。1956年曲藝藝人登記時,分佈在南京、揚州、鎮江、泰州、海安、東台、南通、淮安和上海的揚州評話藝人增至87人。登記后,有揚州評話曲種的各地的曲藝團曲藝組相繼建立,招收學員,傳藝授業,使揚州評話藝術後繼有人。揚州評話藝人除了說傳統書目外,還努力改編上演《烈火金鋼》、《紅岩》、《林海雪原》、《小二黑結婚》等新書目,並多次參加全國及省市的會演、調演。表演藝術也吸收電影、戲劇的一些手法,加以變革。

揚州評話在藝術上以描寫細緻、結構嚴謹、首尾呼應、頭緒紛繁而井然不亂見長,表演講求細節豐富,人物形象鮮明,語言風趣生動。藝人在創作和表演中還十分注意渲染揚州本地的風光,具有濃郁的地方色彩。

揚州評話

揚州評話藝人在藝術實踐中創造了各自的藝術特色,也形成了各自的傳授系統。以"跳打水滸"聞名的鄧光斗去世后,其子鄧復堂繼承書藝,為後來"堂"字輩《水滸》評話藝人的祖師。與鄧復堂同時說《水滸》的著名藝人宋承章,為後來"章"字輩《水滸》評話藝人的始祖。王少堂繼承鄧、宋兩門書藝,兼取各家之長,致力刻畫歷史人物,描繪三教九流,藉助豐富的生活積累來塑造形象,經過長時間的鑽研、變革、發展,形成個人說表細膩、神采奪人,具備"甜、粘、鋒、辣"的獨特的白描藝術風格,成為揚州評話界最有成就的代表人物之一。與王派《水滸》並世馳譽書壇的還有馬派《水滸》。馬派書藝也是師承鄧、宋兩門,以能說前、中、后《水滸》著稱。被清末桃潭舊主《揚州竹枝詞初稿》譽為"粲花妙舌吐珠璣"的李國輝,編演了以"文"說為主的"中《三國》",和當時以"武"說為主的《三國》名家孫玉良、孫玉華弟兄各成一派。李國輝教的八個學生有"八駿"之稱,其中康國華造詣最高,為"康派《三國》"的開山祖。與李國輝齊名的另一位說《三國》名家藍玉春,繼承發展了乃師孫玉華"武說"的特長,為藍派藝術創始人。藍派和康派形成了現代揚州評話《三國》的兩大基本流派。李國輝的關門徒弟吳國良與其子吳少良,對"文"、"武"兩派兼收並蓄,形成了非康非藍,亦康亦藍,文武相濟的藝術風格,同行稱之為"吳派"。同時,說其他書目的評話藝人中,也湧現了不少傑出人才。如說《八竅珠》的朱德春,說《綠牡丹》的郎照明、郎照星,說《西遊記》的戴善章,說《彭公案》的王健章,說《施公案》的樊紫章,說《萬年青》的李國賢,說《飛龍傳》的鄒燦章、鄒燦文,說《東漢》的王鴻儒,說《唐書》的張少南、張子南,說《濟公傳》的吳小良、林笑齡等,都各有專長,各具特色。

嘉慶之後,因漕運改道,鹽政改革,揚州失去了昔日的繁華,揚州評話聽眾銳減。咸豐三年(1853年),太平天國定都南京,揚州成為江北軍事前哨,當地富商豪紳為避戰亂,紛紛東遷泰州、東台一帶經營。揚州的評話藝人,為生計亦相隨至泰州、東台演出,有的更向里下河地區的高郵、興化、寶應、鹽城等地謀生。演出地域擴大,從藝人員很快由原來在揚州時的幾十人增至200餘人,揚州評話在蘇北地區擴大了影響。

揚州評話的傳統節目分為三類,其中包括講史演義類的《東漢》、《西漢》、《三國》、《隋唐》、《水滸》、《岳傳》等,公案俠義類的《綠牡丹》、《八竅珠》、《九蓮燈》、《清風閘》等和屬於神話靈怪類的《封神榜》、《西遊記》、《濟公傳》等。中華人民共和國成立后,整理出版了王少堂的長篇《水滸》,即宋江、武松、石秀、盧俊義四個"十回書",出版了《揚州評話選》和《揚州說書選》,與此同時,還出現了根據小說編演的《烈火金鋼》、《林海雪原》、《紅岩》和夏耘等創作的《挺進蘇北》、李真創作的《廣陵禁煙記》等一些長篇和中短篇書目。這一階段的著名演員有王筱堂、王麗堂、俞又春、李信堂和惠兆龍等。

人物簡介

王少堂

王少堂7歲從父學藝,9歲登台,12歲以家傳武(松)十回正式從業,在揚州書壇嶄露頭角。20歲時成為揚州評話界四大名家之一。他在長期的藝術實踐中,不僅繼承父親的書藝,而且繼承了伯父的優點,並且兼收同行之長。先是在家傳藝術的基礎上,以說演中國古典文學名著《水滸》中的武松故事為主,完善為十回的篇幅;后又說演《水滸》中的宋江故事,使之也成十回,並於20世紀50年代,將兩部曲本整理出版。同時,他又把《水滸》中的石秀與盧俊義兩個人物的故事編成揚州評話說演,從而使《武松》、《宋江》、《石秀》、《盧俊義》四個“十回書”,成為以他為代表的揚州評話藝術的代表作,人稱“王派《水滸》”。他的表演,說表細膩、形神兼備、張弛有致、口齒清雅,人稱其藝術“細緻而不累贅,壯美而不粗疏”,贏得了“聽戲要聽梅蘭芳,聽書要聽王少堂”的讚譽。

說唱特點

“王派《水滸》”說演的特點,是以人物結構故事,通過四個主要人物,串連整個《水滸》的內容;特別是對原著中所沒有或簡單交待的事迹加以豐富,對前輩的書藝進行擴展,使之更加完整和豐滿。

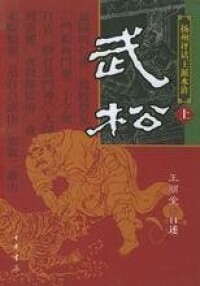

《揚州評話王派水滸:武松》

“王派《水滸》”不僅藝有傳人,而且藝術資料的整理保存較為完整。1954年,人民政府為他配備專人,錄製武松、宋江、石秀、盧俊義4個“十回”的全部書目,並翻記成500萬字的文字稿。1958年,政府又組織力量,先後整理出版了他的揚州評話《武松》、《宋江》。1989年和1995年,中國曲藝出版社和江蘇文藝出版社,分別出版了王麗堂演出本《武松》(上下冊共十回)和《宋江》(上下冊共十回)、《石秀》(十回)、《盧俊義》(十回)。人稱“揚州評話王派《水滸》的‘四個十回書’”。

人物簡介

馬偉,著名揚州評話演員,專攻王派《水滸》的《武松》、《石秀》、《盧俊義》傳統書目,先後為多位國家領導人表演過揚州評話。是當代揚州評話著名表演藝術家。

主要經歷

馬偉先後創作《京都奇案》、《國話》、《明朝那些事兒》等節目,先後獲得第三至第七屆江蘇省曲藝節優秀節目獎和優秀表演獎。

揚州評話面臨前所未有的困境,演出隊伍萎縮,聽眾老化,書場陳舊,後繼乏人,生存與發展受到嚴峻挑戰,亟待有效保護。

揚州評話具有濃郁的地方色彩,表演上善於借鑒吸納兄弟藝術的長處,注重口技的運用。部分作品塑造了一批社會底層人物形象,影響深廣並將諷刺嘲笑的矛頭直指統治階級中的顯赫人物,一定程度上反映了受壓迫者的心聲。