玫瑰黑斑病

玫瑰黑斑病

玫瑰黑斑病是玫瑰和月季上的重要病害,也是常見病害之一,危害嚴重。

玫瑰黑斑病

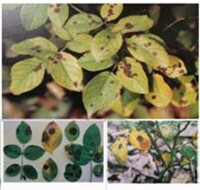

又稱月月紅、四季花黑斑病。月季黑斑病繫世界性病害,我國各地均有發生。主要為害葉片、葉柄、嫩枝及花梗和花。葉片染病初生褐色小點,擴展后呈紫褐色至黑褐色、圓形或不規則形病斑,直徑2-15mm或更大,邊緣放射狀,有時病斑周圍葉肉組織大面積變黃。後期病斑上生黑色、有光澤的皰狀突起,即病菌分生孢子盤。葉柄、嫩枝染病病斑長橢圓形至條形,紫褐色至黑褐色,略凹陷,周圍組織略皺曲。花梗、花萼染病病斑小,不明顯。病情嚴重時。葉片大量脫落,致枝條光禿,樹勢衰弱乃至全株枯死。

子囊盤生在寄主角質層下,暗褐色圓形,直徑100-250微米。子囊圓筒形,有短柄,大小70- 80×15(微米)。側絲線形,具隔膜,頂端膨大。子囊孢子矩圓形或橢圓形,雙胞,大小不等,分隔處縊縮,無色,大小20-25微米。分生孢子盤也生在角質層下,多與菌絲相連,分生孢子梗短,不明顯,無色;分生孢子長卵形至橢圓形,雙胞無色,大小不一,分隔處略縊縮,多數一端細胞較狹小,直或稍彎,為害月季、玫瑰、薔薇等多種薔薇屬植物。該菌致病力差異明顯,世界上有3個小種。我國南方的病菌致病力較北方的強。

病菌以菌絲體和分生孢子盤在病落葉、病莖及芽鱗上越冬,北方冬季溫室內病株也是翌年露地栽培月季的初侵染源。此外莖部病斑,常隨苗木、枝條傳帶至新園。有性階段只在較冷地區偶爾出現,在侵染循環中作用不大。主要以分生孢子借風雨、澆水濺射、昆蟲及操作人員工具傳播,葉面上有水膜,溫度適宜,分生孢子經6-10小時即萌發,產生芽管,直接侵入角質層,菌絲在寄主角質層與表皮細胞間生長,以吸器伸入表皮細胞和柵欄細胞吸取養分。病菌在寄主體內分泌毒素,殺死和分解病部細胞,致葉面產生黑褐色壞死斑,同時還產生乙烯和脫落酸,引起葉片脫落。病害潛育期3-10天,約兩周后病葉開始脫落。發病最適溫26℃左右,溫暖、多雨,多霧及多露條件下病害擴展迅速且發病重。植株過密、葉面噴水量大、滯水時間長易發病。北京5月中旬發病,7-9月進入發病盛期,10月後逐漸減輕並停止擴展,長江流域5-6月和8-9月出現兩個發病高峰,華南可終年發生。

病菌以菌絲體在寄主芽鱗、葉痕、枯枝及落葉上越冬,翌春雨後產生分生孢子,借風雨傳播蔓延。葉面上有水滴,溫度適宜,分生孢子經6-10小時即可發芽侵入,經3-6天潛育即顯症。品種間抗病性有差異:古城風光、放聲歌唱、金不換、金魚紅、洛神、金枝玉葉等品種均感病。

(1)因地制宜培育和選用抗病品種。如“伊莎貝爾”、“黑千層”、“日輝”、“芝加哥和平”、“伊麗莎白”、“黑旋風”,及“potless gold”、“Spotless yellow”等品種抗病。一般葉片深綠蠟質厚的品種較抗病。

(2)加強管理,適時合理施肥,增強植株抗病力;及時修剪,改善株間通風透光條件,減小濕度,避免葉面存水。

(3)隨時清除病落葉並集中燒毀,秋季徹底剪除病枝。

(4)盆栽月季 10月下旬入室,選留3-5條健壯枝,從10-15cm處剪去,置室內暗處控肥水,只要不結冰即可越冬。

玫瑰黑斑病的表現癥狀