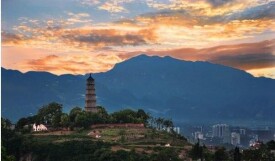

連珠塔

湖北恩施市五峰山的塔

連珠塔位於湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市城東五峰山頂,清道光十一年(1831年)動工興建,次年峻工,塔門上方有知府王協夢題寫的楷書“連珠塔”的石匾,署名年代為道光甲午年。五峰山又名連珠山,此塔建於連珠山主峰龍首山頂,故名“連珠塔”。連珠塔有三道山門和齋堂、毓秀園、璧合齋等輔助建築,整個建築群周圍在維修此塔時修建了古樸的圍牆。

連珠塔

連珠塔距城僅三公里。山門呈轅亭式,門外左右兩邊各有石鼓一面、石柱一根,石柱上的對聯是:“秀挺五峰奎壁燦,靈鍾六邑冕裳新”,橫額是“山輝川媚”。山門兩側的空花磚牆,伸展開去,包抄整個山頭,形成―道圍牆。圍牆上,藤蔓纏綿,圍 牆外綠樹成蔭。

連珠塔

道光13年(1833年)至15年(1835年)又於塔之前建石坊,左側建齋堂數楹,周圍建花牆、院門,將塔團團圍住。

抗日戰爭時期,恩施是國民黨湖北省省會所在地,國民黨駐恩施防空指揮部認為連珠塔目標大,會被日機轟炸或成為轟炸恩施的目標,打算拆掉。“拆毀連珠塔”的消息一經傳遍山城,在社會上便引起強烈反響。恩施縣民眾教育館長高荷鮮邀請社會賢達胡鳳偕、張翼洲、高吉甫等召開座談會。會上,張翼洲先生慷慨陳詞:“連珠塔是恩施民眾用聰明智慧和血汗修建起來的,是一百多年的古建築,萬萬不可拆掉,如果說它目標大,那清江橋、飛機場、施巴公路比寶塔要大得多,又怎麼去拆除呢?”大家一致贊同他的遠見卓識,公議不能拆除寶塔,人人有責任保護好古文物,後來防空指揮部放棄了拆毀連珠塔的打算。“張翼洲語救連珠塔”在恩施傳為佳話,體現了恩施人民重文物保護的熱情。

黨和國家就頒布了一系列法規文件加強文物工作,由文化館負責文物保護工作。據走訪原恩施縣文化館文物幹部張明達同志,並查閱恩施市文化館檔案而知,50年代初,連珠塔銅風鈴和第三層塔神龕內泥塑菩薩被毀。1964年,湖北省文化局撥款3000元,由縣文化館對連珠塔進行了局部維修,對塔一、二層各加鋼筋水泥混凝土腰箍一道,砧麵粉水泥砂漿抹縫,以緩解連珠塔傾斜倒塌危險。文化大革命開始后,八角塔角上雕刻的天王大力士,石坊前後石獅石象等被當作“四舊”破除,以至於缺胳膊斷腿,七零八落。

1983年至1985年,湖北省政府撥款10萬元對連珠塔進行重點維修,征地10餘畝.遷移塔周圍居民10戶,修建了圍牆、院門、石級甬道,維修了石牌坊,修建了通塔公路,安裝了自來水管,開闢了小賣部、攝影部、歌舞廳等旅遊配套設施,將連珠塔闢為文物旅遊景點對外開放。

1999年市文物管理所籌資近10萬元修建了龍首亭,用青磚和鵝卵石鑲嵌游道,新辟了石林和“龍珠”、“日行一善”、“龍首山”等石刻。經過較好的保護和建設,連珠塔已成為湖北省歷史文化名城恩施的重要象徵。