共找到2條詞條名為泄密的心的結果 展開

- 美國埃德加·愛倫·坡著短篇小說

- 美國2009年邁克爾·科斯塔執導電影

泄密的心

美國埃德加·愛倫·坡著短篇小說

《泄密的心》是美國作家愛倫·坡創作的短篇小說。該小說講述的“我”和老頭住在一起,老頭對“我”沒有絲毫不好之處,“我”也很愛老頭,但是“我”卻無法忍受老頭那雙眼睛。老頭那雙淺藍色的眼睛在“我”這個神經極度敏感的人看來就像一雙鷹眼,只要被這雙眼睛瞧上一眼,“我”就渾身發毛。“我”終於無法忍受老頭的那雙眼睛,策劃殺掉老頭。

《泄密的心》是愛倫·坡的恐怖小說的代表作,作者注重剖析其中的人物心理,將殺人者的心理變化寫得絲絲入扣,將作案過程娓娓道來,但卻沒有表達作者的絲毫褒貶之意;作者用誇張的手法表達了犯罪者的病態心理,讓讀者戰慄,達到其預期的恐怖效果。

《泄密的心》描述的是一個神經過敏、精神變態的年輕人,因為鄰居老頭有一隻像兀鷹的眼睛而對老頭產生一種病態的仇恨,這種仇恨越積越深,於是他產生了殺機。終於,在一個漆黑的夜晚,年輕人殺死了老頭,並肢解了屍體,將支離破碎的屍體全部塞入地板中間。在整個過程中,年輕人自認為謹慎巧妙、天衣無縫。

當警察前來盤問時,年輕人表現得鎮定自若,甚至大膽地搬來椅子,坐在隱藏老頭屍體的地方上,和警察們聊了起來,可是不久之後,年輕人彷彿聽到了老頭心跳的聲音,這種聲音越來越響,最後,年輕人精神瀕於崩潰,招認了殺害老人的事實。

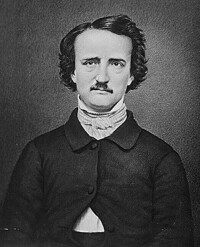

《泄密的心》創作於1843年上半年,當時的愛倫·坡只是勉強地生活,且身體狀況較差。他雖然憑藉自己的才華獲得了幾次工作機會,但終因各種各樣的原因沒有成功,這其中包括偶然因素,也包括酗酒誤事。當時他與作家詹姆士·拉塞爾·洛威爾相交甚篤,受其所邀定期為他創辦的雜誌《先驅》投稿,《泄密的心》即是在此期間的投稿之作。愛倫·坡又於1845年對《泄密的心》文本進行了修改。

“我”

“我”在小說中從始至終都在不斷強調自己沒有瘋,並努力佐證這一點,但“我”的敘述沒能使他人相信“我”的正常,反而讓人認為“我”是一個瘋狂至極的變態殺人犯。打從一開始“我”就將自己定位於一個十分正常的人,只是“極其的緊張”,自己與常人不同,有著異常敏銳的感覺與聽覺,不似他人的感覺已被鈍化、摧毀,這樣述說彷彿理所當然,可“我”闡述的“我能聽見來自天堂和地獄的聲音”卻透露著瘋狂,這是難以想象的,也是不真實的。而“我”急切地不斷質疑他人認為自己是瘋子,更使瘋狂的色彩加劇:“為什麼你們說我瘋了?”“那麼‘我’是瘋了嗎?”

在他人對“我”的大體認知是瘋了的情況下,“我”選擇了“健康”“冷靜”地敘述“我”的殺人過程來繼續證明自己沒有瘋,是非常冷靜和理智的人。“我”敘述整個故事的口吻大多時候極其冷靜與自持、極富條理性,例如敘述著如何晚上一步一步潛入老人的房間,白天鎮定地向老人示好,殺了人後有條不紊地藏屍滅跡,警察上門時,冷靜地應對處理。這些都佐證了“我”擁有極強的理智,並不瘋狂。然而,想靠著這些讓人信服“我”沒有瘋的期望沒能成功實現,從既不是因為老人曾經“侮辱過我”“錯待過我”,而是只因老人的眼睛而計劃殺死他,到連續七天潛入老人房間又執拗地因為老人眼睛閉上了而一次次擱置計劃,甚至在成功殺死老人後順利地躲過警察的詢問,卻因為自己幻聽到的心跳聲而陷入歇斯底里,供認自己殺人的事實,這些都昭示著“我”的瘋狂,無法證明“我”是一個明智、冷靜的人。

作品主題

《泄密的心》主題思想之一:泄密“瘋狂與理智”。

該短篇小說中交織著瘋狂與理智,時而理智,時而瘋狂,理智中帶有瘋狂,瘋狂的行徑下又透露著隱藏的理智,而這樣的情形沒能回答“我”從始至終提出的問題:“你認為我瘋了嗎?”因此在某種程度上也導致了“我”對這個問題佐證與詢問的無意義。“我”是瘋了還是沒瘋,並不能一言以蔽之,“我”認為自己沒瘋但是行為舉止卻透露著瘋狂,那麼他人覺得“我”瘋了?但“我”何嘗不是理智的,“我”清楚地知道自己在做什麼,驅除“我”的不安全感之源。同時,這種瘋狂與理智的相悖,也使“我”並沒有獲得殺害老人這件事的預期意義。

因為老人眼睛給“我”帶來了不安全感,為了逃離被透視的冰冷的感覺,“我”殺死了老人,但老人的死沒有帶走不安全感,越來越快的心跳聲昭示著越來越嚴重的不安全感,“我”也淹沒在這心跳聲中,最終暴露在警察面前。雖說“我”到底有沒有瘋這個問題沒能得到解決,

但從另一方面來看,即是否定了“我”沒瘋,這個“我”期望的回答也證實了單用“瘋了”來形容“我”並不全面,也證實了“我”的不安全感沒法通過殺害老人得以驅除,老人不是“我”真正害怕的,老人那隻彷彿代表著死亡的眼睛才是“我”害怕的東西,眼睛之下映照的是“我”對死亡的害怕。因此,即使已經殺了老人,不安全感仍然存在,驅使自己陷入歇斯底里和瘋狂。

瘋狂與理智交織,滲透在“我”的每一句話、每一個舉動中,看似相悖,其實也在情理之中。混亂的瘋狂與理智的混雜下顯示的是“我”在不安全感下面對自己和對話他人的不同,雖然最終也沒能確切地回答“我”瘋了與否這個問題,也沒能達到想要證實自己沒有瘋的目的。

但是瘋狂與理智以悖論的方式體現了“我”到底有沒有瘋這個問題的無意義,因為並沒有一個確切的答案,同時也體現了“我”殺害老人躲避不安全感的無效,即使老人最終被殺死,“我”卻仍然被心跳聲所擾,陷入癲狂。不過,雖然對“我”是否瘋了這個問題沒有一個確切的回答,但是瘋狂與理智兩者的相悖,至少否定了單一用瘋狂或理智來形容“我”的這種方式。

《泄密的心》主題思想之二:人間最大的幸福,乃是健康人格之歡樂!

在《泄密的心》中,講述人心理人格中的自我控制著本我的行動,他謹慎而又有遠見地做著他要做的事情。每晚十二點,他就會慢慢地打開老人的門,然後他會靜靜地、巧妙地把頭塞進門。就這樣,他有時會花上一個小時。一連七個晚上,他都是這麼小心謹慎地開門,然後進入房間,拉開燈,拉到只留一道細細的光落在那雙鷹一樣的眼睛上。次日清晨,他會走進這位老人的房間,熱誠地和他說話。到第八天晚上,講述人的獸性大發,決定殺死老人,這樣本我就可以得到滿足。他說:“一想到這個‘我’真就偷著咯咯地笑”。他快樂地、毫無顧及地做著一切。當他看到那陰森、可怕而蒙著一層霧的眼睛時,他惱羞成怒。“突然間,一種低沉的、悶悶的、很短的聲音進入了‘我’的耳朵”:那是老人的心跳聲。他等待著,聽到的心跳聲刺激著他,讓他感到無法控制的恐懼,因為那心跳聲似乎越來越大了。他突然意識到這位老人的心跳聲太大,恐怕鄰居聽到。講述人自我受到外界的影響,意識到自己要犯罪,但心理能量的消耗無法壓抑、制約本我的慾望和衝動,本我一味追求滿足而不受倫理道德的約束。

他把老人拖到地上,用床墊蓋住,把他捂住,慢慢地心跳停止了。他肢解了老人的屍體,一點血跡也沒有。“‘我’警惕性太高,一個盆子就裝下了一切。哈!哈!”伴著講述人狂暴的笑聲,他已經失去了理智,自我和超我完全分裂。肢解並清理完成後,講述人小心撬開地板,把肢解的屍體埋在下面,並非常巧妙地恢復了原樣。凌晨四點,他幹完了一切,正處於中邪般的快樂中,正慶祝自己的勝利,這時,門鈴響了,警察來調查晚上尖叫聲一事,懷疑有人犯罪。講述人輕輕鬆鬆把警察迎進屋裡,因為再也聽不到老人的心跳聲了。他讓警察好好檢查了整間屋子。隨後,他請警察坐下休息,把一把椅子搬到了房間,而且就坐在“那個地方——我殺害的人就躺在下面呢!”警官確信這房子與尖叫聲無關,於是坐著閑聊了起來。

此時的超我指導自我管束本我的非理性行為,所以講述人聽到了什麼聲音,聲音越來越大,他焦躁不安,再也無法忍受那恐怖,因為他知道“他們是在利用‘我’的恐怖來捉弄‘我,但是無論什麼都比受那種折磨要好過。”實際上,講述人的“超我變得更加嚴酷,它欺負、玩弄那可憐的自我,侮辱並虐待它,以最可怕地處罰手段來加以威脅,並且在等待時機,以便在力量強大時爆發出來,超我把最嚴厲的道德標準加諸於無依無助的自我身上,自我在其淫威之下可憐兮兮。”這是超我按照至善的原則以痛苦的責難來處罰折磨自我,使自我因為做這些事深感悔恨莫及,他尖叫著向警官承認了一切:“‘我’承認是‘我’乾的。撬開地板吧,就在這兒,就在這兒!老在這兒跳的就是他那可怕的心臟!”

任何人、在任何特定的時刻,都可能做出最荒謬、最可怕的事情來,每個人都可能在特定的時刻陷入瘋狂。所以,一個健康的人格只有在健康的環境和教育影響下才能得到健康的發展,否則就會造成畸形的人格,產生大量的神經病患者。人間最大的幸福,乃是健康人格之歡樂。

藝術特色

哥特式小說不以小說的宏大、高尚、美麗為場景的審美標準,而代之以黑暗、醜惡、恐怖、乖戾的場景,開啟了新的小說美學標準。

《泄密的心》的故事發生在午夜,一個神秘和邪惡肆虐的時間,充滿了神秘和不確定因素的夜晚能夠使讀者產生身臨其境的現實感。老人的房間里如此地黑暗,他因為害怕小偷而將窗帘擋得密不透風。“我”偷偷地溜進噩夢的世界——一個未知並恐懼的領域。

時間的選擇不只是一個暗示,同時傳遞一種恐怖的氣氛,這繼承了過去哥特式小說的寫作模式。正如夜晚如此地黑暗,悲劇同樣給人們帶來黑夜的心情。黑夜往往讓人誘發起恐怖和神秘的回憶。時間的選擇暗示了悲劇或謀殺的發生。故事中,作者用一個狹小、封閉的卧室代替傳統的哥特式巨大城堡。黑暗、壓抑的背景與小說主角扭曲的心靈與故事匹配。封閉的空間使愛倫·坡生動地展示出在極端情況下故事人物的心理特徵、複雜和微妙的精神世界。

開場的懸念本身就含有恐怖意味,可以提高恐怖的水平和刺激讀者產生可怕的感覺和對後續發展的求知慾望。

在愛倫·坡的作品中,懸念用於加強審美的距離,並使讀者有心理準備接受下一個恐怖場景。使用懸念可以延長讀者焦慮的過程,使讀者深深地陷入作者設置的陷阱中無法自拔。敘述者設置的情況使他處在理智與瘋狂的邊緣。神秘和恐怖的氣氛就像火光一樣忽明忽暗,這可以困擾讀者的思緒很長一段時間。精心建造懸念可以產生一個激動人心的故事,好像牽著讀者的鼻子,使讀者無法停止閱讀。在該故事中,作者使用這種方式,設置一個又一個懸念,引起讀者的好奇和渴望閱讀之後,擺脫隱藏在他們頭腦中的問題。

敘事策略

愛倫·坡採用第一人稱敘述證明謀殺的變態心理,而不是通過描繪醜陋和噁心的場景細節來顯示恐怖氣氛。描述了“我”以十分自滿的心情去策劃殺死老人的過程。“‘我’幾乎不能控制勝利的心情,‘我’想著漸漸地打開大門,他甚至沒有料到我的秘密行為或想法。‘我’因為這個殺人計劃而咯咯地笑起來。”第一人稱敘述使關於主角的犯罪心理描寫更加生動,並通過心理情感傳遞給讀者令人恐懼的信息。

在黑暗的房間里,當老人躺在床上聽到第一次發出的輕微噪音時,他就已經清醒了。從那一刻起,他一直感到很可怕,因為死亡就像陰影一樣不斷地接近他、跟蹤他,並且包圍著他這位受害者。未被察覺的陰影和憂傷情緒使他覺得雖然他既沒有看見也沒有聽見,卻可以感受到他的頭在房間內的存在。人物的意識使小說的恐怖氣氛增強了戲劇外延性。

“這不是痛苦或悲傷的呻吟,哦,不!當帶著敬畏向人索取時,從靈魂的深處壓低的聲音。‘我’知道這聲音。”使用第一人稱視角使讀者更容易理解靈魂的恐怖,它可以更客觀和全面地展示給讀者作者的內心世界。作者用“我”這個詞與讀者交流,使讀者更接近角色的靈魂,創建無虛幻的現實主義。“我”似乎就坐在讀者對面。這個角色的內在思維完全展示給讀者。

“故事始於謀殺自述者的解釋,然後繼續復仇的無法忍受的視角。每天晚上,敘述者把他門的門閂打開,這麼溫柔。敘述者放在黑暗的燈籠,全部關閉,關閉,沒有光照了,然後他巧妙地闖入。他slowly——very,移動非常緩慢。然後他cautiously解開,cautiously——cautiously。”作者使用一個誇大的語氣和重複副詞來表達他的行為謹慎。讀者可能會感到驚訝,他的信心和精神疾病確實是一件可怕的事情。這些描述的確可以激發讀者的恐懼。

第八天晚上,他又一次進入了房間。他“笑了”,因為他驕傲的是他的機靈,然後老人蘇醒。笑的作用一方面傳達了瘋子的神經質的喜悅和勝利的決心;另一方面,它促進了故事的發展。隨後重點轉向老人。他“湧現在床上,哭了”。他是“從床上坐起來聽”。他“稍微”試圖“幻想他們偶然的”,自己安慰地說,“這些都是恐怖的正常反應。‘我們’可以想象他是多麼害怕出乎意料的恐懼。”

故事好像是作者做的一個關於精神分裂的實驗,展現了一位敘述者的困擾的本質。敘述者堅稱,他愛老人,沒有對他的個人仇恨,不想要他的錢,老人也沒傷害他。但是,他說他因為老人的眼睛想殺了他。雖然沒有辦法理解這個困擾,讀者也必須判定這種瘋狂的方法和意義。對於作者來說,該小說中是沒有無意義的瘋狂的。老人那“禿鷹般淡藍色的眼睛,上面有一層薄膜包裹著”,實際上是一個隱喻表達方法。

在故事的各情節之中,敘述者知道老人獨自躺在床上的感受,因為他自己也有那種感覺。他說,老人呻吟並非來自痛苦或悲傷,而是來自靈魂深處致命的恐懼。“許多夜晚,尤其是午夜,當整個世界都沉睡了,那恐懼從心中湧出,伴隨著恐怖的回聲,使我心煩意亂。”敘述者對這位老人和他眼睛的痴迷表明敘述者真的希望摧毀“我”,也就是他自己。打敗時間的唯一途徑就是摧毀時間不可避免去摧毀的自我。但是要拯救被自我摧毀是一種敘述者無法克服的矛盾。事實上,敘述者通過摧毀老人的眼睛而間接摧毀自己暴露出他是一個兇手。

作者的恐怖故事可以引起讀者內心恐懼的原因很大程度上在於他呈現恐怖的最初的技術。作者的創作原則強調團結和完整性的影響,並試圖實現“為藝術獻身的藝術”。背景、象徵和懸疑的故事激發讀者,讓他們體驗恐怖的魅力,和第一人稱敘事使讀者和主人公同呼吸。通過以上手段,作者微妙地產生一種統一的神秘和恐怖的效果。作者認為在短文故事中的每個元素應該為其整體效果而貢獻的理論是以主人公過分地關心他的非理性的慾望而殺死老人,只是以老人的眼睛和他進行殺害的理性的方法為例進行說明。

該故事常常表現一種心理狂熱的理性來控制故事的敘事結構本身。敘述者堅稱他殺死老人邏輯密謀和平靜的講述方式是他的理智的證據。這反映了愛倫·坡的主要敘事方法,通過使用不同的藝術技巧,使作品達到驚人的和奇妙的效果。

存在主義

薩特存在主義的三個基本原則在《泄密的心》中都有體現,使其成為一部帶有較強存在主義色彩的小說。

1、存在先於本質:“存在先於本質”是存在主義的核心理論之一,認為人的“存在”在先,人的本質和其餘的一切都是後來創造出來的。在薩特看來,事物首先存在著,然後人才去規定它的本質。

小說《泄密的心》中的年輕人,他需要通過殺死老人的方式來證明自己的存在,並在殺害老人的過程中發現自己的本質。作者沒有告訴讀者年輕人和老人是什麼關係,也沒有明確說明年輕人為什麼要殺死老人,年輕人並不是貪圖老人的錢財,也不是與他有什麼個人恩怨,甚至他承認自己實際上和老人的關係還不錯。年輕人要殺他,只是因為害怕看見老人那隻“發著藍光”的獨眼。眼睛是心靈的窗口,是用來交流和溝通感情的,它的上面蒙上了一層令人心驚膽戰的薄膜,說明年輕人和老人交流和溝通的失敗,小說並沒有明確指出年輕人的本質,而是通過主人公自己內心痛苦的掙扎和表現及不斷地選擇為讀者展示了年輕人的本質,為了生存就要不斷地做出選擇,為了那雙“溝通”的眼睛永遠閉上,為了把自己從精神危急中解救出來,主人公採取了極端的方式,他的本質就是在這個過程中產生出來的。

存在的意義需要在存在的狀態中體現出來,年輕人選擇的生存狀態體現了他的本質,證明了自己的存在。

2、世界是荒誕的,人生是痛苦的:人們荒誕地來到世界上,荒誕地生活,又荒誕地死去。在存在主義者看來,人類是荒誕的世界的一部分,是不能逃離這個世界的。人類無法逃離這冷漠荒謬的世界,因此他們有著一種難以表述的壓力。

薩特認為這個世界是荒誕的、令人厭惡的,生活在其中的都是那些憂慮的、彷徨無助的“多餘人物”,在這個複雜的社會中,人與人必然是衝突的、對抗的,充滿了醜惡與罪惡的行為,一切都是荒謬的,而人處於這個荒誕的世界中必然是痛苦的,世界給人的只能是無盡的苦悶和失望。

雖然年輕人與老人同住一屋,但是他們之間卻沒有語言上的交流。小說中的老人是一個諳於世故、善於隱藏自己的人,事實上社會上有很多這樣虛偽的、戴著面具生活的人,而老人只是這個社會中這種人的一個代表而已,年輕人最後殺死老人來逃避這隻眼睛體現了他對這個荒誕的、虛偽的世界的反抗,因為人這種掩飾和隱藏,使得原本就難以猜測的複雜人性變得更加複雜,這種複雜最後導致了年輕人的崩潰,採取了極端的方式來解決這一問題。

在荒誕處境下的人類會感到孤立,更會感到孤獨、痛苦和絕望。當個人與社會之間存在著不可分割的聯繫時,這種個人是被對象化了的失去了個性的、受到他人和社會約束的個人,是一種被他人、集體或社會所吞沒的個人,是被異化了的人。在存在主義者眼中,任何集體、社會都是人的異化的力量,都必然奴役人。像年輕人這樣一個孤獨的人,處於一個荒誕的環境中,由於內心的恐懼,他總是感覺老人的心跳越來越厲害,為了擺脫在肉體上和精神上經受的巨大折磨,最終無法忍受,招認了全部犯罪事實,選擇死亡的方式結束自己痛苦的人生。

3、自由選擇:薩特認為,人在事物面前,如果不能按照個人意志做出“自由選擇”,這種人就等於丟掉了個性,失去了“自我”,不能算是真正的存在。人在這個世界上,每個人都有各自的自由,面對各種環境,採取相應的行動,無論採取何種行動和如何採取行動,都可以做出自由選擇。

年輕人在計劃將老人殺死時,就要做好接受懲罰的準備。在殺害老人的前後年輕人作出了多次選擇,他依照自己的意願進行選擇,其選擇的自主性就體現了他存在的價值。起初,為了逃避老人駭人的眼睛,他選擇用極其殘忍的方式將老人置於死地,殺害無辜的老人之後,他並沒有主動到警察局投案自首,而是將老人的屍體藏匿於地板之下。當警察上門調查時,他表現得相當地冷靜,選擇隱瞞自己的犯罪行為。

然而,為了擺脫精神上的痛苦和心理的掙扎,最終,他選擇將殺害老人的事實和盤托出。死亡是對自己自由存在的新選擇,年輕人有選擇的自由,在不斷選擇的過程中體現人生本質,在選擇死亡時獲得內心的寧靜和自由,但是他也要為自己的自由選擇負責任。年輕人面對荒誕的世界,選擇以死亡的方式結束內心的痛苦,找到了自己的本質與個人存在的意義。

詞語意象

關於眼睛,《泄密的心》有二個主要的詞語意象:一是激起“我”去謀殺老頭的原因:老頭的眼睛;二是使“我”得到報復的原因:老頭那不死的心跳聲。

“大概是那隻眼睛作祟吧,不錯,正是那隻眼睛在作祟。他長了一隻鷹眼——淺藍色的,蒙著層薄膜。只要瞅‘我’一眼,‘我就渾身發毛;因此心裡漸漸——逐步逐步——打定了主意,結果了他的性命,好永遠不再瞅見那隻眼睛。”“一點一點掀開,縫裡終於射出蒙蒙一線光,象遊絲,象遊絲,照在鷹眼上。那隻眼睛呢,睜得老大,老大;‘我’愈看愈火。‘我’看得一清二楚——整個眼睛只是一團暗藍,蒙著層怕人的薄膜,嚇得‘我’心驚膽戰,燈火正射在那鬼地方。”

關於心跳聲,首先是在老頭受到驚嚇時:“忽忽傳來模模糊糊一陣低沉聲音,恰似蒙著棉花的表聲。那種聲音‘我’也聽慣了,正是老頭的心跳聲。”老頭久久地不咽氣,“誰知,悶聲悶氣的心跳聲竟不斷響了半天。”作為報復形象出現的心跳聲時,文本中充斥的幾乎就是這一意象了:“我”在與三位警官的自以為安然的對話中,感到了“耳朵里嗡嗡地響”。“嗡嗡”字樣在倒數第三自然小節里出現了3次,並且一次比一次著重語氣。在倒數第二自然小節中,“誰知這響聲反而越來越大”,整個句子出現了3次。“愈來愈大”出現了5次,“愈來愈響”出現了7次。並且,這意象在段落中頑強地潛伏在一個緊逼一個的節奏中,形成重壓。

《泄密的心》重點刻畫一個冷血殺人犯的變態行為和心理。文本中語言層面的特殊節奏,都是和人物的心理展現以及作者創作主題密不可分的。忽略了這些語言上的這些技巧,必然會減弱對該小說的審美欣賞和深度理解。

——曹慶艷(商丘師範學院副教授)