海洋二號衛星

海洋二號衛星

2011年8月16日6時57分,載有“海洋二號”衛星的“長征四號乙”運載火箭從太原衛星發射中心點火升空。中國在太原衛星發射中心用“長征四號乙”運載火箭,成功將“海洋二號”衛星送入太空。“海洋二號”衛星是中國第一顆海洋動力環境監測衛星,主要任務是監測和調查海洋環境,是海洋防災減災的重要監測手段,可直接為災害性海況預警報和國民經濟建設服務,並為海洋科學研究、海洋環境預報和全球氣候變化研究提供衛星遙感信息。海洋二號衛星搭載著微波散射計、雷達高度計、掃描微波輻射計和校正微波輻射計4個微波遙感器,具有全天時、全天候、全球連續探測的能力,能夠實現全球海洋 高精度、多要素同步測量,可獲取海面風場、海面高度、浪高、海流和海面溫度等多種海洋動力環境要素,直接為災害性海況預警報和海洋科學研究提供實測數據,將改變和加深人們對全球海洋的認識,有效預報海洋災害,提高海上活動的海洋環境保障能力,服務于海洋災害監測預報、大洋極地科考、海洋維權執法、海洋資源 開發和保護、海洋科學研究、國際合作與交流及國民經濟和國防建設。

海洋二號衛星

度測軌、定軌能力與全天候、全天時、全球探測能力。其主要使命是監測和調查海洋環境,獲得包括海面風場、浪高、海流、海面溫度等多種海洋動力環境參數,直接為災害性海況預警預報提供實測數據,為海洋防災減 災、海洋權益維護、海洋資源開發、海洋環境保護、海洋科學研究以及國防建設等提供支撐服務。

海洋二號衛星工程研製於2007年1月獲得了國防科工委、財政部的聯合批複。該衛星由航天科技集團公司中國空間技術研究院研製,於2011年8月16日6時57分在太原衛星發射中心採用CZ-4B運載火箭發射成功。

監測海洋動力環境,獲得包括海面風場、海面高度場、有效波高、海洋重力場、大洋環流和海表溫度場等重要海況參數;實現國產行波管放大器在軌壽命飛行驗證;完成星地激光通信鏈路新技術試驗驗證。

HY-2衛星裝載雷達高度計、微波散射計、掃描微波輻射計和校正微波輻射計以及DORIS、雙頻GPS和激光測距儀。

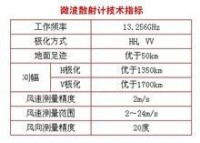

技術指標圖冊

的回歸凍結軌道,高度971km,周期104.46分鐘,每天運行13+11/14圈;在壽命後期採用重複周期 為168天的回歸軌道,衛星高度973km,周期104.50分鐘,每天運行13+131/168圈。

衛星設計壽命為3年。

衛星尺寸8.56m×4.55m×3.185m,質量≤1575kg。

三軸指向精度小於0.1度,姿態穩定度每秒小於0.003度,測量精度小 於0.03度。

衛星輸出功率:1550W。

數傳系統下行為X頻段,下行碼速率20Mbps,星上存儲記錄器容量120Gbits。

雷達高度計用於測量海面高度、有效波高及風速等海洋基本要素,微波散射計主要用於全球海面風場觀測,掃描微波輻射計主要用於獲取全球海面溫度、海面風場、大氣水蒸氣含量、雲中水含量、海冰和降雨量等,校正微波輻射計主要用於為高度計提供大氣水汽校正服務。

海洋二號衛星將在海洋環境監測與預報,資源開發,維護海洋權益及科學研究等方面發揮重要作用。海洋二號衛星可以連續有效地監測風暴潮和巨浪等極端海洋現象,提高海洋災害預警的時效性和有效性;提供識別大洋中的鋒面和中尺度渦的重要大洋漁場信息,為大洋漁業資源開發提供技術保障;衛星獲取的數據能夠有效監測全球海平面變化和極地冰蓋變化,為研究全球氣候變化提供科學依據。

海洋二號衛星與已在軌運行的海洋一號衛星相互配合,分別以微波、光學兩種觀測手段,將海洋動力環境監測與海洋資源探測相結合,構成空間立體監測系統。

海洋二號衛星發射現場

發射。海洋二號衛星是繼海洋一號A衛星和海洋一號B衛星之後,中國成功發射的第三顆海洋衛星。

海洋二號衛星搭載著微波散射計、雷達高度計、掃描微波輻射計和校正微波輻射計4個微波遙感器,具有全天時、全天候、全球連續探測的能力,能夠實現全球海洋 高精度、多要素同步測量,可獲取海面風場、海面高度、浪高、海流和海面溫度等多種海洋動力環境要素,直接為災害性海況預警報和海洋科學研究提供實測數據,將改變和加深人們對全球海洋的認識,有效預報海洋災害,提高海上活動的海洋環境保障能力,服務于海洋災害監測預報、大洋極地科考、海洋維權執法、海洋資源 開發和保護、海洋科學研究、國際合作與交流及國民經濟和國防建設。

衛星發射升空過程

二號衛星工程獲得國家的立項批複。海洋二號衛 星是中國最為複雜的對地遙感衛星之一,它集主、被動微波遙感器於一體,實現同時對地觀測,電子兼容性複雜,對地天線多達16副,且衛星具有中國遙感衛星中 最高精度的測定軌能力,通過採用GPS、多普勒測定軌系統(DORIS)和激光測距三種精密定軌手段,使軌道的確定精度達到厘米量級。

一是衛星集主動、被動遙感,高靈敏度接收、大功率發射,多種觀測手段為一體,綜合觀測能力國際領先;二是突破大旋轉部件動靜平衡測量及控制技術;三是突破大擾動下高精度姿態控制技術;四是突破微波遙感電磁兼容系統設計分析控制及驗證技術;五是突破衛星活動部件長壽命的設計驗證技術;六是衛星關鍵部件的國產化率大幅提高,衛星控制系統平台產品國產化率超過99%。

一是觀測精度達到國際先進水平。海洋二號衛星測高精度達8.5厘米,有效波高精度0.5米,風速精度2米/秒,溫度精度1.0K,是世界在軌運行的重要的海洋微波遙感綜合觀測衛星。

二是衛星測定軌精度達到國際先進水平。通過星上裝載的雙頻GPS、激光角反射器等設備,衛星測軌精度由米級提高到厘米級。

三是成功開展了504Mbps星地高速激光通信試驗,使中國在星地激光高速數據傳輸方面達到國際領先,為衛星光通信技術的推廣應用奠定了堅實的基礎。

四是海洋二號衛星實現了部分關鍵部件自主研製,提升了中國衛星關鍵核心部件自主研發能力的發展。

五是通過採用航天器數字集成設計系統,縮短了生產研製周期,衛星設計、研製生產過程中全面採用數字化技術,有效促進了中國衛星研製生產信息化水平的提升。

中國第一顆獲取海洋動力環境數據的衛星;中國第一個高精度航天器;中國第一顆定量觀測的微波遙感衛星;第一次搭載進行星地激光通信試驗;第一次開展微波遙感器的海上輻射校正和真實性檢驗。

海洋衛星發展規劃是:按海洋水色環境(海洋一號,HY-1)衛星、海洋動力環境(海洋二號,HY-2)衛星、海洋雷達(海洋三號,HY-3)衛星三個系列發展中國的海洋衛星,使三個系列衛星達到業務化、長壽命、不間斷穩定運行;建立海上輻射校正與真實性檢驗場;建立極地遙感接收系統;健全與完善北京、三亞、牡丹江、杭州地面接收站;逐步實現以自主海洋衛星為主導的海洋立體觀測系統。建成天地協調、布局合理、功能完善、產品豐富、信息共享、服務高效的復蓋中國近海、兼顧全球的國家海洋衛星地面應用系統,實現產品多樣化、數據標準化、應用定量化、運行業務化,滿足海洋監視監測現代化、科學化、信息化、全球化的要求。為實施海 洋開發戰略與發展海洋產業提供強有力的技術支撐。提高海洋環境預報和海洋災害預警的準確性和時效性,有效實施海洋環境與資源監測,為維護海洋權益、防災減 災、國民經濟建設和國防建設提供服務。

海洋水色環境(海洋一號,HY-1)衛星系列用於獲取我國近海和全球海洋水色水溫及海岸帶動態變化信息,遙感載荷為海洋水色掃描儀和海岸帶成像儀。

海洋動力環境(海洋二號,HY-2)衛星系列用於全天時、全天候獲取中國近海和全球範圍的海面風場、海面高度、有效波高與海面溫度等海洋動力環境信息,遙感載荷包括微波散射計、雷達高度計和微波輻射計等。

海洋雷達(海洋三號,HY-3)衛星系列用於全天時、全天候監視海島、海岸帶、海上目標,並獲取海洋浪場、風暴潮漫灘、內波、海冰和溢油等信息,遙感載荷為多極化多模式合成孔徑雷達。

2010年2月24日,航天科技集團公司和國家海洋局聯合在北京組織召開了海洋二號衛星整星轉正樣階段評審會。來自國防科工局、總裝備部、航天科技集團公司、航天五院、航天八院、中科院空間中心、哈爾濱工業大學和國家海洋局科技司、衛星中心等有關單位和部門的領導和專家參加了會議。

會上成立了以徐福祥總師為組長的專家評審組,評審組聽取了航天五院進行的HY-2衛星初樣研製和質量總結報告及HY-2衛星正樣設計報告,並對相關材料進行了審查。經討論和質疑,評審組認為HY-2衛星按研製技術流程完成了初樣階段的研製工作,可靠性和安全性進行了設計並得到了驗證,質量和技術狀態受控,質量問題已按標準歸零,技術狀態更改符合要求,因此一致同意HY-2衛星整星轉正樣階段通過評審。

根據衛星研製程序,HY-2衛星轉正樣階段通過評審后,將開展正樣階段的研製工作,進行衛星正樣產品的設計、生產和試驗。按照正樣研製計劃,HY-2衛星將於2011年4月份完成衛星的出廠測試和評審。

海洋二號衛星發射升空,這是中國第一顆獲取海洋動力環境信息的專用對地遙感衛星。值得關注的是,在研製過程中,依靠自主創新,海洋二號衛星實現了技術突破,已提交專利申請150餘件。

海洋二號衛星工程擁有自主知識產權的創新成果,其中包括自主研製的微波遙感器獲取定量化的海洋動力環境數據,其填補了國內空白,也成為國際對地觀測系統的關鍵數據源;星地激光通信試驗,將探索高速率數據傳輸的新途徑;完成了行波管放大器、三浮陀螺等多種關鍵部件國產化,在衛星高精度控制、整星電磁兼容、長壽命活動部件等方面提交專利申請150餘件。

“海洋二號”是中國發射的第三顆海洋衛星,是中國第一顆海洋動力環境觀測衛星。它具有投入大、技術新等特點,具有全球觀測能力和不受天氣影響的微波觀測功能,是中國海洋系列衛星中的“大傢伙”。

從技術上來說,“海洋二號”的測高精度優於4厘米,已達到國際先進水平,且在軌期間的微波散射計很可能成為世界上唯一在軌運行的微波散射計,“海洋二號”的發射也受到了國際同行的廣泛關注。

“海洋二號”的成功發射,將為中國海洋觀測開闢一個嶄新的領域,使中國海洋衛星首次以厘米級定軌的精度和微波探測的方式,全天時全天候地獲取寶貴的海洋動力環境數據,極大地提升中國海洋監管、海權維護和海洋科研的能力。同時也標誌著中國海洋衛星向著系列化及業務化的方向邁出了一大步。

研製“海洋二號”衛星突破了多項關鍵技術,它首次實現精密定軌,定軌的精度達到了厘米級,而且還將首次開展激光通信鏈路星地試驗。“海洋二號”應該說是填補了中國海洋動力環境監測衛星的空白,對厄爾尼諾現象監測研究,全球氣候變化研究等都具有非常重要的意義。

海洋二號衛星的研製,推動了中國衛星研製技術和管理水平的跨越式發展。其成功發射及投入使用,進一步完善中國海洋立體監測體系,大幅提升中國對地觀測衛星的調查和監測能力。