共找到16條詞條名為混沌的結果 展開

混沌

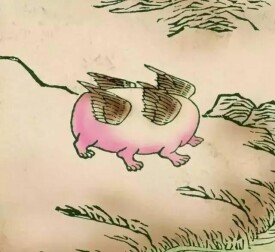

四大凶獸之一

混沌是中國古代神話四大凶獸之一,根據《左傳》記載,四凶分別是:形象如同巨大的狗的“混沌”、人頭羊身並且腋下長眼睛的“饕餮”、生有翅膀的大虎“窮奇”以及人頭虎腿並長有野豬獠牙的“檮杌”。

據《史記·卷一·五帝本紀第一》“昔帝鴻氏有不才子,掩義隱賊,好行兇慝,天下謂之渾沌。”釋義:從前,帝鴻氏有個不成材的兒子,(平時)掩蓋(他人的)善行,隱瞞(自己的)罪過,好做壞事,天下人稱他為“渾沌”。

三國殺中的形象

釋義:南海的帝王叫“倏”,北海的帝王叫“忽”,中央的帝王叫“渾沌”。倏和忽在渾沌的地方相會,渾沌對待他們很好。倏和忽想報答渾沌,見大家都有眼耳口鼻,用來看聽吃聞,渾沌沒有七竅,就為他鑿七竅。每天鑿一竅,七天後,七竅出,而渾沌則死了。

《莊子》中的渾沌其形象接近《山海經·山經·西山經》中的帝江:“又西三百五十里,曰天山,多金玉,有青雄黃。英水出焉,而西南流注於湯谷。有神焉,基狀如黃囊,赤如丹水,六足四翼,渾敦無而目,是識歌舞,實為帝江也”

釋義:再往西三百五十里,是座天山,山上有豐富的金屬礦物和玉石,也出產石青、雄黃。英水從這座山發源,然後向西南流入湯谷。山裡住著一個神,形貌像黃色口袋,發出的精光紅如火,長著六隻腳和四隻翅膀,渾渾沌沌沒有面目,他卻知道唱歌跳舞,原本是帝江。註:這裡的“渾敦無面”一詞是指“樣貌渾圓,沒有臉面”的意思,而非長的和渾沌一樣。

漢代地理書《神異經·西南荒經》記載:“崑崙西有獸焉,其狀如犬,長毛四足,似羆而無爪,有目而不見,行不開。有兩耳而不聞,有人知往,有腹無五臟,有腸直而不旋,食物徑過。人有德行而往抵觸之。有凶德則往依憑之。天使其然,名為渾沌。”

大意為:崑崙西面有一種異獸,它的外貌如同狗一樣,長著長毛,四隻腳,像熊卻沒有爪子,有眼睛卻看不見。無法移動,有兩隻耳朵卻無法聽見,有人知往,有腹部卻沒有五臟六腑,有腸子卻是直的並不彎曲,(吃下的)食物徑直通過;高尚的人走向它它會抵觸他;惡人便會聽從他的指揮。上天讓它這個樣子,名叫混沌。所以後世據此說稱是非不分的人為“渾沌”。

相傳渾沌大致有三種。

1.為堯舜時“四凶”之一,因其清濁不分,故后因用以指愚頑,糊塗。

《史記·五帝本紀》:“昔帝鴻氏有不才子,掩義隱賊,好行兇慝,天下謂之渾沌。”張守節正義:“渾沌即讙兜也。言掩義事,陰為賊害,而好兇惡,故謂之渾沌也。杜預云:‘渾沌,不開通之貌。’”清龔自珍《偽鼎行》:“內有饕餮之饞腹,外假渾沌自晦逃天刑。”胡適《序》二:“這不過是有意描寫一渾沌沒有感覺的人,把開堂子只看作一件尋常吃飯的事業,不覺得什麼羞恥。”

2.寓言里的中央之帝。其天然無耳目,開之則死。后亦用以比喻自然淳樸的狀態。

《莊子·應帝王》:“南海之帝為儵,北海之帝為忽,中央之帝為渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地,渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德,曰:‘人皆有七竅以視聽食息,此獨無有,嘗試鑿之。’日鑿一竅,七日而渾沌死。”陸德明釋文引崔撰曰:“言不順自然,強開耳目也。”清孫枝蔚《飲酒和陶韻》之二十:“渾沌一以鑿,幾客返其淳。”葉聖陶《倪煥之》二三:“他們的心意果真像空空的一張白紙或者渾沌的一塊石頭么?”

3.神話中的一種獸名。

《神異經·渾沌》:“崑崙西有獸焉,其狀如犬,長毛四足,似熊而無爪,有目而不見,行不開,有兩耳而不聞,有人知往,有腹無五臟,有腸,直而不旋,食物徑過。人有德行,而往牴觸之;有凶德,則往依凴之。天使其然,名曰渾沌。”