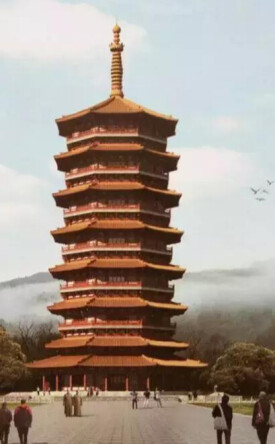

寶應泰山殿

江蘇省揚州市寶應縣地標之一

泰山殿曾經是寶應境內最大的廟宇,本為江淮巨觀,名播大江南北。乾隆皇帝下江南,路過寶應,見其盛況,讚嘆不已,揮毫題匾,曰:“天下第一名山”。

2張

2張寶應泰山殿

始建於明嘉靖四十年,殿閣重重,飛檐高聳,佛道合一,神像千餘,金碧輝煌,氣勢宏偉。寺內河水縈繞,綠蔭蓋地;寺外松林蒼翠,菜畦如茵,它是明清時期的江淮巨觀。

泰山殿的山門極有氣勢,座北面南,兩側為八字形的照壁(即短牆),中間聳立一座高大的石基木牌樓。牌樓為四柱三檐,石礎上矗立四根粗大方柱。整個牌樓為斗拱型,未用一根鐵釘,枋之正中匾額上為乾隆御書斗楷“天下第一名山”。牌樓之下,左右各踞一座石獅,為常州府某私人相贈(今二石獅尚存於縱棹園門前)。石獅前各有一根旗杆。牌樓前面有一照壁,遮護山門;門前以方石為路,寬約丈余;向內縱深有百丈之遙,每隔一個大天井便是一座大殿,前後殿宇共達七進,佔地二百餘畝,殿房三百餘間,氣勢極為宏偉。

過牌樓便是一個大天井,兩側為十殿閻王殿,類似於今日揚州瘦西湖的“西遊幻宮”,天井正面為高大的天王殿,殿有三個大門。東門前有水井一眼,圓石板覆蓋。殿中間供奉一尊彌勒佛坐像。兩側為四大天王(又稱四大金剛),殿前有一匾額,上書“泰山岩岩”四個大字,相傳出於朱天宮的後人六歲孩童之手。越天井第二進為岳王樓,上下兩層,樓上供奉岳飛坐像。第三進為無梁殿,供奉二十八宿神像,這在全國寺廟中是極為罕見的。殿的東側為娘娘殿。第四進為梳妝樓。兩層,開始可能是作為碧霞宮的前殿,民國二十五年更名為“大悲樓”。樓上供奉一尊神像。第五進就是建於明代嘉靖四十年(1562)的大名鼎鼎的“碧霞宮”,又稱圓通寶殿,是泰山殿的主體建築。整個大殿金鋪彩絢,花團錦簇。殿堂東西,各有一鼓一鍾,大鐘是明代銅鑄,其體積、重量與南京大鐘亭的巨鐘相仿。大殿中央還有一隻銅鑄大香爐,香爐左右各有一隻銅鑄大花瓶和一隻銅鑄蠟燭台,這五件大銅器都有一公尺多高,皆為明代鑄造。第六進為高大巍峨的玉皇閣,這也是仿泰山而建。玉皇閣後為大觀閣,兩閣之間的大天井寬有三十餘丈,一河由西向東從中流過,河兩岸有四棵參天銀杏,相傳植於隋唐年間,挺拔茂盛,中有磚橋一座,名“丹墀橋”,因為人們常到大觀閣向觀音求子,所以俗稱“保子橋”。第七進,也是最後一進,即大觀閣,又叫觀音閣。建於隆慶二年(1568),僅遲於碧霞宮六年。

泰山殿七進正殿的兩側為兩排整齊的僧房。僧房之外的兩端,東側為廚房和方丈室,西側為祖塔,歷代和尚安葬於此。

2016年5月30日,國家文物局批複江蘇省文物局《關於審批寶應泰山殿基礎工程方案的請示》(蘇文物保〔2016〕23號),批複如下:

一、補充《大運河江蘇段遺產保護規劃》、《大運河(揚州段)遺產保護規劃》等規劃的相關內容和圖紙,明確該項目與文物保護區劃的關係,補充保護範圍和建設控制地帶的管理規定和控制要求。

二、應說明圍牆與運河文物本體的關係。

三、建議儘可能選用與運河景觀相協調的本地植株,弱化人工造景傾向,並細化遮擋效果評估。

四、建議考慮充分利用自然地形,適當降低平台高度,院落地面高程不必統一。

請你局指導相關單位,根據上述意見修改、完善設計方案。修改後的方案經你局審核並提出初審意見后,報我局審批。

江蘇省寶應泰山殿工程奠基儀式於10月2日上午在泰山殿舉行;2016中國寶應首屆泰山殿文化藝術節文藝晚會於10月2日、3日、4日晚在寶應實驗初中東校區體育館舉行。