問來使

晉宋之際文學家陶淵明創作的詩

《問來使》是晉宋之際文學家陶淵明的作品。此詩通過問故鄉來人來表達作者思念和關切家鄉的真摯感情,同時也表現出作者高潔的品格和情操。全詩語言質樸自然,沒有雕飾。

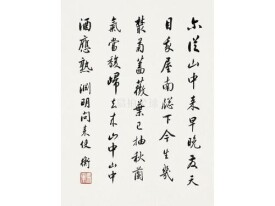

問來使

爾從山中來 ,早晚發天目 。

我屋南窗下,今生幾叢菊?

薔薇葉已抽 ,秋蘭氣當馥 。

歸去來山中,山中酒應熟。

⑴爾:你。

⑷秋蘭:即蘭花。因蘭花多在秋天開花,故名。馥(fù):氣味芬芳。

你從山中來,早晚能感受到天目山的變化。我屋子的南窗下面,現在生了幾叢菊花?薔薇的葉子已經凋零,秋蘭的氣息應當很香了吧。你歸去天目山中的時候,山中的菊花酒也應該釀好了。

此詩當作於陶淵明早年時期,約於晉孝武帝太元九年(384年)秋作於會稽。詩中提及的天目,實為東天目山,距會稽不遠,而早年的陶淵明,曾在此地任鎮軍王蘊的參軍,與天目山的天師道(五斗米道)修道者,或有時相往來。另有人認為此詩為偽作,如宋代湯東澗就說:“此蓋晚唐人因太白《感秋》詩而偽作之。”

這是一首思鄉之作,通過問故鄉來人來表達思念和關切家鄉的真摯感情。詩人通過問山中來使,問家中的菊花長了幾叢,菊花酒釀好了沒有,表現了自己對家鄉親人的牽掛。

這首詩語言質樸自然,沒有雕飾。陶淵明愛象徵隱逸孤傲的菊花,故問“今生幾叢菊?”很顯然詩人在問的內容上,有著深刻的含意。在眾多景物中,詩人獨問菊花,表明了他對菊花的偏愛,以菊花的孤高隱逸,來形容自己的高潔情懷,象徵著他高潔的品格和情操。

唐代詩人王維的《雜詩》(“君自故鄉來,應知故鄉事。來日綺窗前,寒梅著花未?”)在題材與形式上與這首《問來使》很相似,陶詩、王詩寫法一樣,都說有人從家鄉來,都向來者打聽家鄉的事,所問之事都是自己的喜愛之物。陶淵明獨愛象徵隱逸孤傲的菊花,所以問“今生幾叢菊”;王維欣賞冰肌玉骨的梅花,則問:“寒梅著花未”。陶詩問菊花,王詩問梅花,說明了不同詩人的愛好,表現了詩人情趣高雅之所在,都透露出他們脫俗超凡的興緻,都象徵著他們高潔的品格和情操。但是在詩的語言上則有含蓄與直白之分。王維的詩寫得自然親切、含蓄蘊藉,問而未答,給讀者留有馳騁想象的廣闊空間,耐人玩味。陶淵明的詩問而有答,則顯得有點言盡意止,給人以複製生活的感覺。在詩的內容上,則有精鍊和繁冗之分。王維詩獨問梅花,簡練蘊藉;陶淵明詩詩還問到其它事情,顯得繁雜。

清代趙殿成:“同一杼軸,皆情到之辭,不假修飾而自工者也。然淵明、介甫二作,下文綴語稍多,趣意便覺不遠。右丞只為短句,一吟一詠更有悠揚不盡之致,欲於此下復贅一語不得。”(《王右丞集箋注》)

陶淵明(365~427),晉宋時期詩人、辭賦家、散文家。一名潛,字元亮,私謚靖節。潯陽柴桑(今江西九江西南)人。出生於一個沒落的仕宦家庭。曾祖陶侃是東晉開國元勛,祖父曾任太守,父親早死,母親是東晉名士孟嘉的女兒。陶淵明一生大略可分為三個時期。第一時期,28歲以前,由於父親早死,他從少年時代就處於生活貧困之中。第二時期,學仕時期,從晉孝武帝太元十八年(393年)29歲到晉安帝義熙元年(405年)41歲。第三時期,歸田時期,從義熙二年(406年)至宋文帝元嘉四年(427年)病故。歸田后20多年,是他創作最豐富的時期。陶淵明被稱為“隱逸詩人之宗”,開創了田園詩一體。陶詩的藝術成就從唐代開始受到推崇,甚至被當作是“為詩之根本準則”。傳世作品共有詩125首,文12篇,後人編為《陶淵明集》。