吳雪莉

華籍教育家,代表作《英美文學批評史話》

吳雪莉,1925年7月出生於美國,英語教育家、河南大學外語系教授。

1946年畢業於美國密執安州農學院,1953年到河南大學任教至今。EugeneO'neil作家協會理事,河南省政協常委,享受政府特殊津貼專家。英語語言文學專業,擔任英國文學等課程,主要研究方向為英美文學。

大事件

1925-07-15

出生

1925年7月15日出生於美國阿肯色州。

1945

與黃元波結婚

1945年聖誕節的第二天,在二戰結束的喜慶氣氛中,雪莉與中國農業部特派的留學生黃元波先生舉行了簡單而熱鬧的婚禮。

1946

畢業於美國密執安州農學院

1946年畢業於美國密執安州農學院。

1946

來到中國上海

1946年來到中國上海,21歲的雪莉也有了伴隨自己一生的中國名字——吳雪莉。

1953

進入河南大學外語系任教

1953年,黃元波應一位開封籍老同學之邀,來汴籌建藥廠,雪莉隨其來到開封,隨後進入河南大學外語系任教。

1975

加入中國國籍

1975年,經周總理批示,吳雪莉順利加入中國國籍。

1988

獲省教委優秀研究生導師獎

1988年獲省教委優秀研究生導師獎。

2014

授予“十大功勛外教”稱號

2014年被國家外國專家局授予“十大功勛外教”稱號。

吳雪莉與黃元波

1945年聖誕節的第二天,在二戰結束的喜慶氣氛中,雪莉與中國農業部特派的留學生黃元波先生舉行了簡單而熱鬧的婚禮。次年,這對異國戀人便來到中國上海,21歲的雪莉也有了伴隨自己一生的中國名字——吳雪莉。從此,除了短暫的幾次探親外,她再也沒有離開過中國。

來中國之後,他們先到位於西安的西北農學院,黃先生受聘為畜牧獸醫系主任,吳雪莉被聘為外語系副教授。1953年,黃元波應一位開封籍老同學之邀,來汴籌建藥廠,雪莉隨其來到開封,隨後進入河南大學外語系任教。

黃元波、吳雪莉和他們的6個子女

日理萬機的周恩來總理多次向道遜夫人發來問候,並親自函告河南省委及有關部門,要求妥善安排好這位美國專家。1975年,經周總理批示,吳雪莉順利加入中國國籍,她終於實現了近30年的夙願。

從1979年開始,每隔幾年,吳雪莉都會回鄉探親。而每次探親的那幾個月都會成為她最忙碌的時期,介紹、宣傳中國的情況是她的主要工作:中國的悠久歷史,中國的山山水水,中國的高等教育,中國婦女的地位……在她的侃侃而談中一一展現。連吳雪莉都搞不清楚,她是在向自己的同胞介紹另一個國家,還是向不了解情況的外人介紹自己的國家。

“這是一幅描繪共產主義中國日常生活的畫卷,它不是一個西方記者也不是一個中國人短短几周的採訪記錄,而是一個嫁給中國人、做了中國家庭的主婦和母親的美國婦女的親身經歷。”倫敦出版社在1958年出版《中國一條街》時,特意在內封上打上了上述文字,以宣傳它的與眾不同。而這部英文小說正是吳雪莉初到中國4年生活濃縮的結晶。

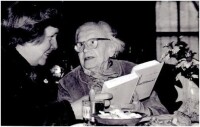

八十大壽

60年代中國高校的外籍教師屈指可數,吳雪莉很快被外文出版社所識中,來信約請她翻譯小說《在和平的日子裡》。這對吳雪莉來說可是個大大的意外:雖然漢語說和寫都已經不成問題了,但翻譯中文小說心裡還是底氣不足。找來杜鵬程的這部小說,吳雪莉認真閱讀著,那些在和平日子裡轉業為工程兵的戰士深深打動了她。一行行清麗的英文從那台老式打字機中流出,流到不少西方人的心中。此後不久,還是吳雪莉,還是那台打字機,《苦菜花》英文版誕生了。

此後,吳雪莉又先後出版了《英美文學批評史話》、《實用英語教程》,並為倫敦出版《中國大百科全書》翻譯了45萬字的材料,為《陳雲文選》翻譯了初稿。

1988年,應中共中央馬列主義編譯局邀請,吳雪莉前往北京翻譯李鵬總理、姚依林副總理在全國七屆人大會議上報告的部分初稿。憑藉著母語優勢和對中國的深刻了解,吳雪莉在攻克“清正廉潔”、“執法如山”、“凝聚力”等改革開放后出現新鮮詞語的翻譯中,發揮了關鍵作用。她的翻譯受到國務院有關領導同志和馬列著作編譯局專家的認可和稱讚,並被作為這類辭彙的標準譯法。也正是因為吳雪莉在中西方文化交流上作出的努力,《人民日報》曾把其譽為“中西方文化交流的紅娘”。

在吳雪莉的書架上,擺放著一封來自北京中南海的賀卡:“吳雪莉吾師:過好大年喜迎奧運”,落款是“學生萬伯翱”。吳雪莉說,萬伯翱是全國人大原委員長萬里的長子,是她曾經教過的學生。1963年,知識青年上山下鄉,萬伯翱響應號召離開北京來到周口一家園藝場當工人。1972年,萬伯翱被推薦為工農兵學員來到河南大學外語繫上學,當時吳雪莉是他的英語老師。

“他(萬伯翱)乒乓球打得很好,後來代表開封市集訓,學習倒是落下了,感覺真是對不住他。”吳雪莉提起萬伯翱時仍記憶猶新。

吳雪莉(左)及河大另一外籍教師加琳娜

“滑稽美人”是吳雪莉在課堂上的自我定義,她上課從來都不是乾巴巴地講。她把會話課搬出教室,在校園裡讓學生用英語來介紹一花、一草、一物,食堂中用英語來描述大餅、饅頭、麵條、米飯,在圖書館用英語來借書、還書……別出心裁的授課方式讓學生們表現出極大的興趣和熱情。後來,《格林童話》、《安徒生童話》中的名篇經過她的精心挑選和認真翻譯,變成了中英文對照的自編講義。吳雪莉還把童話改編成劇本,把角色分配給學生來表演,從此課堂上有了狼外婆、小紅帽、賣火柴的小女孩,也有了學生們的歡聲笑語。

吳雪莉所帶的博士生之一、現任河南大學外語學院副院長的關合鳳回憶起25年前自己入學時吳雪莉的片段:那時吳老師和國內的老師不太一樣,上課時特別活躍,給同學們學鳥叫、狗叫;她每次上課都要戴上首飾,打扮得很漂亮;同學們聽說她很嚴厲,下課一般都不敢圍著她轉……

吳雪莉的學生提到自己的老師時,最常用的詞卻是嚴厲。吳雪莉對論文制定了極其嚴格的規定:從論文選題到定寫作提綱,每個學生至少要面談4次,文章在2萬字以上,絕不允許抄襲。有時甚至其他的指導老師都看不下去學生為論文受的委屈,出面向吳雪莉求情:“學生看著挺不容易的,下的工夫也不小,讓他們通過吧?”“不行,這問題免談。”對求情吳雪莉一概不聽,“現在要求嚴格,將來他一生都受益無窮。”如此幾次,再也沒有人向她求“論文情”了。

吳雪莉和丈夫共有6個孩子。1984年丈夫去世后,她的5個孩子先後去美國留學,並留在了那裡。如今,只有大兒子留在開封,陪伴著她。

吳雪莉與她的國旗

2002年,河南大學90年校慶晚會上,中央電視台《同一首歌》的主持人問吳雪莉為什麼留在中國,老人回答說:“中國這些年的發展代表著整個世界的發展,我留下來是為了親眼看中國的發展。”

“我愛這個偉大的國家,我愛這裡的人民,我相信我們的國家會越來越好,越來越美麗!”吳雪莉這樣對記者說。

| 《中國的一條街》(英文小說) | 《實用英語語音教程》 | 《美國的農業及其農業教育》 | 《英美文學批評史話》 |

| 《中國學生與閱讀技巧》 | 《提高研究生教學質量,培養高層英語人才》 | 《尤金·奧尼爾戲劇研究論文集》 | 《淺談尤金·奧尼爾的戲劇語》 |

| 《送冰的人來了——奧尼爾的<愚人船>》 |

| 獲獎時間 | 獲得榮譽 |

| 1988年 | 獲省教委普通高校優秀教學成果二等獎 |

| 1987年 | 當選開封市先進教育工作者 |

| 1988年 | 獲省教委優秀研究生導師獎 |

| 1993年 | 獲曾憲梓教育基金二等獎 |

| 1993年 | 被評為河南省優秀教育工作者 |