分子克隆

分子克隆

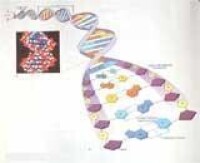

在分子水平上提供一種純化和擴增特定DNA片段的方法。常含有目的基因,用體外重組方法將它們插入克隆載體,形成重組克隆載體,通過轉化與轉導的方式,引入適合的寄主體內得到複製與擴增,然後再從篩選的寄主細胞內分離提純所需的克隆載體,可以得到插入DNA的許多拷貝,從而獲得目的基因的擴增。

分子克隆

分子克隆是指分離一個已知DNA序列,並以 in vivo(活體內)方式獲得許多複製品的過程。這一複製過程經常被用於增加並獲取DNA片段中的基因,但也可用來增加某些任意的DNA序列,如啟動子、非編碼序列、化學合成的寡核苷酸或是隨機的DNA片斷。

將DNA片段(或基因)與載體DNA分子共價連接,然後引入寄主細胞,再篩選獲得重組的克隆,按克隆的目的可分為DNA和cDNA克隆兩類。

cDNA克隆是以mRNA為原材料,經體外反轉錄合成互補的DNA(cDNA),再與載體DNA分子連接引入寄主細胞。每一cDNA反映一種mRNA的結構,cDNA克隆的分佈也反映了mRNA的分佈。特點是:

①有些生物,如RNA病毒沒有DNA,只能用cDNA克隆;

②cDNA克隆易篩選,因為cDNA庫中不包含非結構基因的克隆,而且每一cDNA克隆只含一個mRNA的信息;

③cDNA能在細菌中表達。cDNA僅代表某一發育階段表達出來的遺傳信息,只有基因文庫才包含一個生物的完整遺傳信息。

常用以下方法獲得DNA片段:①用限制性核酸內切酶將高分子量DNA切成一定大小的DNA片段;②用物理方法(如超聲波)取得DNA隨機片段;③在已知蛋白質的氨基酸順序情況下,用人工方法合成對應的基因片段;④從mRNA反轉錄產生cDNA。

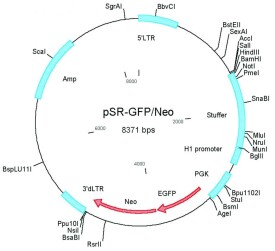

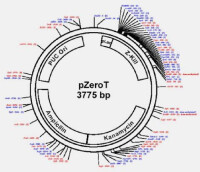

分子克隆載體

②噬菌體DNA:常用的λ噬菌體的DNA是雙鏈,長約49kb,約含50個基因,其中50%的基因對噬菌體的生長和裂解寄主菌是必需的,分佈在噬菌體DNA兩端。中間是非必需區,進行改造后組建一系列具有不同特點的載體分子。λ載體系統最適用於構建真核生物基因文庫和cDNA庫。

M13噬菌體是一種獨特的載體系統,它只能侵襲具有F基因的大腸桿菌,但不裂解寄主菌。M13DNA(RF)在寄主菌內是雙鏈環狀分子,象質粒一樣自主複製,製備方法同質粒。寄主菌可分泌含單鏈DNA的M13噬菌體,又能方便地製備單鏈DNA,用於DNA順序分析、定點突變和核酸雜交。

③柯斯(Cos)質粒:是一類帶有噬菌體DNA粘性末端順序的質粒DNA分子。是噬菌體-質粒混合物。此類載體分子容量大,可攜帶45kb的外源DNA片段。也能象一般質粒一樣攜帶小片段DNA,直接轉化寄主菌。這類載體常被用來構建高等生物基因文庫。

分子克隆

連接反應需注意載體DNA與DNA片段的比率。以λ或Cos質粒為載體時,形成線性多連體DNA分子,載體與DNA片段的比率高些為佳。以質粒為載體時,形成環狀分子,比率常為1∶1。

常用兩種方法:①轉化或轉染,方法是將重組質粒DNA或噬菌體DNA(M13)與氯化鈣處理過的宿主細胞混合置於冰上,待DNA被吸收后鋪在平板培養基上,再根據實驗設計使用選擇性培養基篩選重組子,通常重組分子的轉化效率比非重組DNA低,原因是連接效率不高,有許多DNA分子無轉化能力,而且重組后的DNA分子比原載體DNA分子大,轉化困難。②轉導,病毒類侵染宿主菌的過程稱為轉導,一般轉導的效率比轉化高。

①直接篩選:有些載體帶有可辨認的遺傳標記,能有效地將重組分子與本底區分。例如:有些λ噬菌體攜帶外源基因后形成的噬菌斑就會從原來的混濁變為清亮;還有些載體分子攜帶外源基因后,形成的菌落或噬菌斑的顏色有明顯變化,如藍色變為無色;有些λ噬菌體能侵染甲菌而不能侵染乙菌,攜帶外源DNA片段后便能侵染乙菌,因此乙菌釋放的噬菌體均為重組分子。

②間接篩選:有引起載體分子帶有一個或多個抗藥性標記基因,當外源DNA插入到抗藥基因區后,基因失活,抗性消失。如一質粒有A和B兩個抗藥性基因,當外源基因插入到B基因區后,便只抗A葯而不抗B葯。因此能在A葯培養基上正常生長而不能在B葯培養上生長的便是重組分子。

③核酸雜交:廣泛用於篩選含有特異DNA順序的克隆。方法是將菌落或噬菌斑“印跡”到硝酸纖維膜等支持物上,變性后固定在原位,然後與標記的核酸探針進行雜交。陽性點的位置就是所需要的克隆。

④免疫學方法:如果重組克隆能在宿主菌中表達,就可以用特異的蛋白質抗體為探針,進行原位雜交,選擇特異的克隆。

分子克隆技術是70年代才發展起來的,它的出現和應用開闢了分子遺傳學研究的新領域,打開了人類了解、識別、分離和改造基因,創造新物種的大門。它的成就對於工業、農牧業和醫學產生深遠影響,並將為解決世界面臨的能源、食品和環保三大危機開拓一條新的出路。

利用分子克隆技術已將胰島素,人、牛和雞的生長激素、人的干擾素、鬆弛素、促紅細胞生長激素、乙型肝炎病毒抗原和口蹄疫病毒抗原的基因製成工程菌,利用發酵工業進行了大規模生產。還可提高微生物本身所產生的蛋白酶類和抗生素類藥物的產量。

通過遺傳工程看到癌細胞具有逆轉為正常細胞的可能性,例如SV40病毒引起的小鼠腫瘤細胞,在溫度高時可逆轉為正常細胞。為治療半乳糖血症,用帶有大腸桿菌乳糖操縱子的λ噬菌體去感染半乳糖血症患者的離體培養細胞,發現這種細胞的半乳糖苷酶達到了正常水平,並確實能代謝半乳糖。

以分子克隆技術為主體的基因工程、細胞工程、酶工程和發酵工程,四者緊密聯繫、常綜合利用。許多化學試劑如丙烯酸、己二酸、乙二醇、甲醇、環氧乙烷、烏頭酸和水楊酸等都可能利用分子克隆技術得到產品。在環境保護方面,人們根據需要進行基因操作,將某種微生物的基因轉入另一微生物,創造一些對有害物質降解能力更強的新菌種,以分解工業污水中的有毒物質。在食品工業方面,細菌可為人類生產有價值的蛋白質、氨基酸和糖等。

植物遺傳工程對提高農作物的產量、培育新的農作物品種提供了可能。有許多外源基因導入植物獲得成功。