共找到2條詞條名為王安石紀念館的結果 展開

- 江西撫州王安石紀念館

- 浙江鄞縣王安石紀念館

王安石紀念館

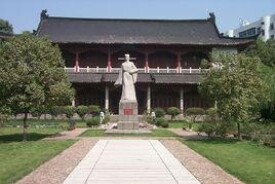

浙江鄞縣王安石紀念館

王安石紀念館位於浙江鄞縣忠應廟內,陳列“王安石在鄞史跡”,分“荊公年譜”、“治鄞方略”、“重修東湖”、“興學教化”、“詠鄞風采”、“豐碑永存”、“湖區新貌”等7個部分,紀念館以照片、繪畫、實物等展品生動形象地介紹了王安石的生平和治鄞政績。他在鄞縣時的每項改革,很多成為後來在朝任宰相時“熙寧變法”的重要內容。如他在變法時推行的“青苗法”、“保甲法”、“農田水利法”、“方田法”、“市易法”等,早在鄞縣時就已經試行,並取得了成效。這說明了王安石推行新法確是胸有成竹,因為有些已經過試行並取得了經驗,充分體現了改革家王安石力行實踐的精神。

王安石紀念館

荊公事吾鄞,學校振士風。

石台足師表,樓王皆儒宗。

留心及水利,經游詳記中。

旱澇切民瘼,往返勞行蹤。

當時青苗法,實惠遍村農。

王安石在鄞縣任知縣三年,不僅興修水利,還以低息貸谷於民,組建聯保,平抑物價,創建縣學,為以後在全國實行變法積累了寶貴的經驗。

作為“唐宋八大家”之一的王安石,王詩善文,好交文士墨客,故在縣衙後園建一“西亭”,為會文之所。他在離鄞時,寫下《登越州城樓》一詩,表達了對鄞縣的依戀之情:

越山長青水長白,越人長家山水國。

可憐客子無定宅,一夢三年今復北。

可是,直到晚年,他還是不能實現“早晚重來此地游”的宿願,但始終耿耿於懷,眷戀情深。他在《憶鄞》詩中又寫道:

明州城廓畫圖傳,尚憶西亭一艤船。

投老光陰非復苦,當時風月故依然。

鄞縣人民對王安石更是念念不忘,緬懷情深。對王安石的政績,史志代有記載。在縣衙內(當時在開明坊)、廣利寺(今育王寺)均建有荊公祠,在北侖大矸鎮還有“王公塘”,穿山有“小斗門”等故跡。1980年,鄞縣人民重新修復了忠應廟,並被縣人民政府公布為重點文物保護單位和首批愛國主義教育基礎。