共找到26條詞條名為米歇爾的結果 展開

米歇爾

法國新小說派作家

米歇爾·布托爾(1926~2016),法國新小說派重要代表作家,20世紀50年代登上文壇,先後發表《米蘭弄堂》《時間表》《變》《程度》等作品,其中《變》獲得一九五七年勒諾多文學獎,70年代定居法國尼斯,后逐漸淡出文壇,開始專註於學術。他的小說故事極其簡單,但對詞語以及詞語之間的架構、組合有著自主追求。他曾被薩特譽為20世紀最有希望的偉大小說家之一。

2016年8月24日因病在法國上薩瓦省去世。

(1926— ) Michel Butor

米歇爾·布托爾也是新小說派的一位重要作家和理論家。

1926年9月14日米歇爾·布托出生於法國北方工業重鎮里爾的郊區,其父親在北方鐵路公司工作。

1929年全家人搬到巴黎定居,布托爾在巴黎接受良好的教育和藝術熏陶,並利用父親在鐵路部門工作的便利到處旅行,使他養成了日後一邊寫作一邊漫遊的習慣。

後來他進入巴黎大學學習文學和哲學,但幾次參加教師資格考試都未通過。

他曾在哲學學院擔任哲學家讓·瓦爾的秘書,使他有機會認識了不少文化名人。

在桑斯的馬拉美中學教了幾個月法語后,他藉助一篇談埃及教育改革的論文到了埃及,在尼羅河谷的一所學校教法語。然後他非常幸運地成了英國曼徹斯特大學的外教,開始一邊教書一邊創作,並通過作家喬治·朗布里西的引薦在子夜出版社出版了《米蘭弄堂》、《時間表》、《變》和《程度》,

這4部小說作品在文壇冒出新鮮而奇異的火花,作者富有才情的寫作試驗、獨特的風格、淵博的知識以及大膽的創新奠定了他在法國文壇的重要地位,被薩特預言為20世紀最有希望的偉大小說家之一。

1960年,布托爾在出版了他的第四部小說《度》之後,開始了他的旅行:三次居留美國。70年代以後,他開始定居在尼斯,同時在大學里兼任教授,逐漸淡出文壇,但學術研究的範圍卻大大地擴展了,包括戲劇、詩歌、音樂、繪畫、雕刻、人種學、烏托邦、夢。

他在學術方面的主要著作有:《運動體》(1962)、《夢的材料》(1978),《繪畫絮語》(1969)等。

譬如《變》出版后,有人老問他為什麼用第二人稱敘述。為了回答這個問題,他又寫了一本關於小說中人稱的用法的書。於是他出的小說越多,寫的隨筆論文也越多,以便闡明他寫的那些小說,他的作品也就越來越膨脹。在回答人們提出的那些問題的時候,他也開始背離小說,用隨筆來解釋創作的前因後果,他的寫作手法也已經發生了變化。“應出版社的要求,我曾經重新嘗試過寫小說,編輯說一個嚴肅認真的作家必須寫小說。但作品剛開始寫,就變成了另外的東西。所以,45年來,我不再寫小說了。永遠也不會寫了。”

但布托並不認為小說已經走到了窮途末路,“還有許多絕世佳作等待著人們去寫。最偉大的小說是超越國界的,可以與戲劇、隨筆和詩歌相互交融,成為真正的敘事詩,就像波德萊爾談到巴爾扎克時所說的‘他是我們最偉大的詩人’。福樓拜、喬伊斯和司湯達對我來說首先是詩人。新小說把羅伯-格里耶、克羅德·西蒙、薩羅特、克羅德·奧利埃和我5個各有千秋的人聚集到一起。我不覺得我們像1930年代的超現實主義流派一樣形成了一場文學運動。但有一點是真的,我們都在尋找一種新的小說表現形式,雖然表現形式各不相同”。

布托爾從來沒有停止過創作,除了小說、隨筆,他還創作詩歌和繪畫作品。他已經創作了1300多部作品,這還不包括那些翻譯作品以及與別人的合集。“我很難相信我已經寫了那麼多的書,超過1000部。人們看到這麼多作品,以為我毫不費勁就寫出來了,實際上,寫作總要付出巨大的艱辛。寫《時間表》和《變》的時候,我做過大量的準備工作,經過幾個月的研究布局,洋洋洒洒地列出寫作大綱和細節。我寫出一部分又重新寫,有些章節重寫了50遍。雷蒙·胡塞爾曾說:‘我的每一個句子都是嘔心瀝血寫出來的。’我也可以這麼說,我只是希望這些流出的血對人們有益。”

從1960年代起,他開始寫一些很特別的詩,那是與雕塑家、畫家和攝影家等其他門類的藝術家的對話。他對繪畫和音樂有著濃厚的興趣,很早以前就開始不停地畫畫。他父親在鐵道機關工作,把所有的休閑時間都用在畫水彩畫或者做木雕上,布托那時就夢想變成畫家,實現父親沒有實現的理想。他還拉小提琴,想做音樂家。他什麼事都嘗試過,最後是文學佔了上風,但他依然懷念畫畫和音樂。“我跟畫家們在一起比跟作家在一起更自在。如果不是他們懇求,很多作品是寫不出來的。所以他與許多畫家合作過,進行過一些試驗寫作,在繪畫作品中進行創作。在西方,藝術作品特別受到保護。它們被裝進玻璃櫃中。進入這個柜子,也就是闖入禁區。我想打破這個自有理由的禁區,但我也有理由打破禁區。”

《米蘭弄堂》、《時間表》、《變》和《程度》

布托爾幾乎每一部作品都寫到旅行。只有旅行才會讓他中斷寫作,而這些旅行卻又為他創作新的作品提供豐富的素材。他的幾部小說都是在埃及和美國之間寫出來的,“我先有旅行然後才有作品。當我讀了很多書後,我就出發。我從來沒有失望過。我想找的東西總能找到,還能找到別的東西。旅行實際上是我整個一生的原動力。”他最先去的是埃及,不僅在尼羅河谷中找到了教師的位置,還發現了埃及的寫作之神,那個寫作之神模樣像猴子,作家實際上就應該像猴子一樣善於模仿。

1960年在美國的旅行對他造成的衝擊非常大。那個時候,所有年輕的作家都要去美國,就像16世紀所有的作家都要去羅馬一樣。他作為費城附近一所大學的客座教授到了美國,開始周遊美國,然後用筆記記錄他在那個充滿夢想和惡夢的國家耳聞目睹的事情。他還到了中國、日本和澳大利亞。旅行的時候,“別人帶我去看的東西,我看了后總想看看它旁邊的東西。在博物館里,我仔細欣賞玻璃框里的藝術品,但我也注意觀察那個玻璃框以及玻璃框邊的那面牆。我很想把那幅畫翻過來看看它的另一面有什麼。我覺得看看別人沒叫我們看的東西非常重要。大攝影家布雷松也和我一樣,有一天他對我說:‘當我旅行的時候,我會去看別人帶我去看的東西,但我拍攝的卻是旁邊的東西。’也是由於這個原因我喜歡住在國界旁邊。我住的地方離瑞士非常近,我常去瑞士購物,離義大利也不遠,過了勃朗峰的隧道就到了。穿越國界可以幫我看到新的東西。”

如今80高齡的布托爾“離群索居”地隱修在法國瑞士邊境的露升日高山牧場上的一所舊教堂里,“隱蔽在寧靜之中”。這位特立獨行的人“漫遊者”筆耕不輟,從一門學科到另一門學科,用所有的文化、所有的資源、想像和才智,把藝術、科學、精神活動有機地融匯在一起,創作出各種形式的作品,旨在用它們來改變現實生活,彌補生活的空虛,從平凡的日常活動中找出生活的奧秘。

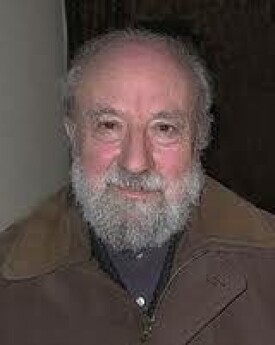

80歲的布托爾留著一大把白鬍子,目光依然炯炯有神,思維依然特別清晰:“我非常清楚我是上個世紀的人,但我希望自己還是一個年輕的詩人。”