共找到10條詞條名為中天的結果 展開

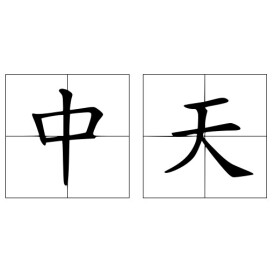

中天

漢語詞語

中天 亦即“中立弘德,天人合一”。

“中立”一詞語出《禮記·中庸》:“中立而不倚,強哉矯。”孔穎達疏:“中正獨立,而不偏倚,志意強哉,形貌矯然。”由此可見“中立”包含四個基本內涵,一是“中正獨立”,即不偏不倚,行人間正道。《易·離》:“柔麗乎中正。”二是“不偏倚”。《說文》:“倚,依也。”是指善於獨立思考,抓住機遇,不偏重、不拘泥;三是“意志強”。《國語·晉語》:“志:德義之府也。”在古人看來“意志強”,就是秉承德義,昂揚向上,堅持不懈;四是“形貌矯”。矯,矯健,強壯有力。《易·乾》:“天行健,君子當自強不息。”

◎中天zhōngtiān

[meridian passage] 天空;天頂

一輪明月高懸中天

虹亘中天。——《廣東軍務記》

transit; midheaven; passage; meridian passage; meridian transit; culmination

(1).高空中;當空。

《列子·周穆王》:“王執化人之袪,騰而上者,中天迺止。”

《紅樓夢》第四八回:“月桂中天夜色寒,清光皎皎影團團。”

陳毅 《樂安宜黃道中聞捷》詩:“半夜松濤動山嶽,中天月色照鬚眉。”

(2).猶參天。

《文選·班固》:“樹中天之華闕,豐冠山之朱堂。”李周翰 註:“中天,高及天半。”

晉 孫綽 《游天台山賦》:“雙闕雲竦以夾路,瓊台中天而懸居。”

宋 王讜 《唐語林·政事上》:“武宗 於 大明 築望仙台,其勢中天。”

(3).指上界,神仙世界。

唐 白居易 《曲江醉后贈諸親故》詩:“中天或有長生藥,下界應無不死人。”

(4).天運正中。喻盛世。

《後漢書·劉陶傳》:“伏惟陛下年隆德茂,中天稱號。”

清 洪昇 《長生殿·定情》:“端冕中天,垂衣南面,山河一統皇 唐。”

清 王韜 《變法上》:“唐 虞 繼統,號曰中天,則為文明之天下。”

(5).九天之一。

漢 揚雄 《太玄·數》:“九天:一為中天、二為羨天、三為從天。”

(6).指 神農 之《易》。

《周禮·春官·太卜》“太卜……掌三易之法”晉 干寶 註:“神農 之《易》中成,為中天。”

(7).天文學名詞。

天體經過觀測者的子午圈。天體每天經過子午圈兩次,離天頂較近的一次叫“上中天”,離天頂較遠的一次叫“下中天”。

詞目:中天

明孫承宗《答袁節寰(袁可立)登撫》:“讀後先大疏,皎皎揭日月,行中天而底里洞徹,殊令人可味。”一輪明月高懸中天。

《廣東軍務記》:“虹亘中天。”

天體經過觀測者的子午圈。當經過北天極、天頂、南天極所在的那一半子午圈時,天體到達最高位置,稱為上中天;當經過北天極、天底、南天極所在的那一半子午圈時,天體到達最低位置,稱為下中天。恆星過上中天,其 時角為零,這一瞬間的地方恆星時等於其赤經,而且這時地方緯度與恆星的天頂距和赤緯有最簡單的關係。所以經典的時間和緯度測量大多觀測過上中天的恆星。

中天 即“中立弘德,天人合一”

“中立”一詞語出《禮記·中庸》:“中立而不倚,強哉矯。”孔穎達疏:“中正獨立,而不偏倚,志意強哉,形貌矯然。”由此可見“中立”包含四個基本內涵,一是“中正獨立”,即不偏不倚,行人間正道。《易·離》:“柔麗乎中正。”二是“不偏倚”。《說文》:“倚,依也。”是指善於獨立思考,抓住機遇,不偏重、不拘泥;三是“意志強”。《國語·晉語》:“志:德義之府也。”在古人看來“意志強”,就是秉承德義,昂揚向上,堅持不懈;四是“形貌矯”。矯,矯健,強壯有力。《易·乾》:“天行健,君子當自強不息。”

“弘德”二字,關鍵在“德”。在甲骨文中,“德”字的左邊是“彳”( chì)形符號,它在古文中是表示道路、亦是表示行動的符號,其右邊是一隻眼睛,眼睛之上是一條垂直線,這是表示目光直射之意。所以“德”的意思是:行動要正,“目不斜視”。 《易·乾卦》曰:“君子進德修業。”唐孔穎達註:“德,謂德行;業,謂功業。”然而,這還不是對“德”的終極理解,《道德經》有云:“上德不德,是以有‘德’;下德不失德,是以無‘德’。”何以為“上德”?老子說:“天地不仁,以萬物為芻狗;聖人不仁,以百姓為芻狗。”真正的道德,不是用所謂的“仁義”,即人為地去干預、破壞大自然的運行規律,而是依照自然法則,去適應、順應、因應自然,即所謂“人法地,地法天,天法道,道法自然”,方能夠“天人合一”,運行不悖。

這裡的“天”,不是神秘之天,而是自然之天。《孫子》云:“天者,陰陽、寒暑、時制也。”所謂“人”,許慎《說文》:“人,天地之性最貴者也。”因此,《禮記·禮運》:“故人者,天地之德,陰陽之交,鬼神之會,五行之秀氣也。故人者,天地之心也,五行之端也,食味,別聲,被色,而生者也。”故“天人”所“合”之“一”,既是一個重要的哲學概念,又是應當遵循的科學方法。老子曰:“道生一,一生二,二生三,三生萬物。萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。”孔子亦云:“吾道一以貫之。”因此,“一”即是“道”,“道”即是“一”;“一”即是“萬物”,“萬物”即是“一”;“一”既是“和”的境界,“一”又是“合”之方法。陰陽和合,方能天人一體,中立守恆。