人面方鼎

人面方鼎

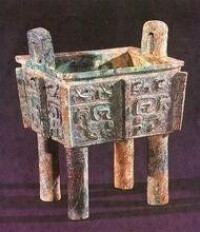

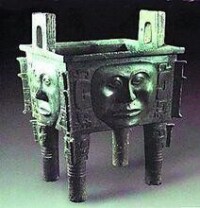

人面方鼎(高38.5厘米,口長29.8厘米,寬23.7厘米,1959年湖南省寧鄉縣黃材寨子山出土(後來建立 炭河裡遺址公園),湖南省博物館藏)商器體呈長方形,立耳,四柱狀足,為商代後期鼎常見的樣式。鼎腹的四面各以浮雕式人面作主體裝飾,面部較為寫實,特徵突出,十分醒目。表情威嚴肅穆,高顴骨,雙眼圓睜,眉彎曲,唇緊閉。雙耳肥大,上飾勾雲紋,下有手爪形紋飾。地襯雲雷紋。腹部四角有外凸的扉棱,並帶有齒狀凸飾,使形體莊重而富於動勢。足上部飾獸面紋,也飾扉棱,與腹部呼應,下有三道弦紋。耳外側飾陰線夔龍紋。整個裝飾層次豐富,清晰精緻,主題鮮明。

青銅器,商代後期,1959年湖南寧鄉黃材出土,通高38.5厘米,口長29.8厘米,寬23.7厘米。身體為矩形,口稍大於底部。立耳、深腹、四足為柱狀直足。顏色青綠,晶瑩如玉。經過化學分析,它的合金成分為:銅佔76.06%,錫佔12.66%,鉛佔11.94%,湖南省博物館藏。

出土的同類青銅器有四羊方尊等。

方鼎的四面各浮雕了一個大而醒目的人面做主題紋飾。人臉寬而方,雙耳肥大,顴骨凸起,雙唇緊閉突出,表情嚴肅,與現在的中國人的臉沒有什麼區別。鼎腹的內壁有銘文“禾大”二字,“禾”字象形,是穀子成熟時,谷穗沉甸甸下垂的形象,故此鼎可能是為慶祝豐年或者祈求豐年而鑄造的禮器;也有可能是鑄器者的名字,即物主標記。

人面方鼎

這件三千多年前鑄造的世界級重寶,是怎樣被發現的,又是怎樣來到湖南省博物館的呢?

湖南的寧鄉是一塊古老而神奇的土地,這裡經常有商代的青銅器出土。1959年,湖南寧鄉縣黃材鄉(炭河裡遺址)的一位農民上山開荒種地,一鋤就挖到了在這裡沉睡多年的青銅人面鼎。把人面鼎挖出來以後,他不知道這件從沒見過的東西是什麼,更沒意識到這是一件價值連城的國寶。為了攜帶方便,他揮起鋤頭就砸,把人面方鼎砸成了十幾塊碎片。他把青銅碎片裝在籮筐里,帶回了家,然後,把它當作廢銅賣給了當地的廢銅收購店。

人面方鼎

經過專家的精心修復后,人面鼎碎片變成了珍貴的國寶,再現了昔日的輝煌!人們今天回想起來,還有些后怕,當日博物館的工作人員如果去遲了一步,它就被當作廢銅投入了熔爐,化作了銅液,一件三千多年前的世界級重寶,就將因此而與世永訣。

人面方鼎又稱:(大禾方鼎)湖南省博物館藏炊食器商代後期作品1959年湖南寧鄉黃村出土。器身採用商代後期流行的方鼎樣式,鼎腹四面以寫實的浮雕人面為裝飾。充滿神異的感覺。不僅有高度藝術價值,對研究當地古代民族也有意義......人面方鼎是中國所見的獨一無二的器物,絕無僅有之寶。又名大禾方鼎

青銅鼎雙耳、三足或四足,有烹煮肉食、宴饗等各種用途。鼎是等級制度和權力的標誌,古代社會對於用鼎的數目有相應的制度,稱為“列鼎制”。西周時期天子用九鼎,諸侯用七鼎,卿大夫用五鼎,士用三鼎,用以劃分等級、區別身份。

人面方鼎

鼎是個人氣度的顯現;是誠信的標誌;是基業穩固,事業發展的象徵;是統領天下王者風範的標誌。鼎用來比喻帝王、豪門、顯貴,象徵其尊貴地位,盛大氣勢,其威嚴非一般人所能顯現,贈予他人則是對其尊貴地位的充分肯定與尊崇。

商、周青銅器以獸面紋作主題紋飾較為常見,人面紋飾較為稀有珍貴,此鼎以四個相同的人面紋裝飾器體的主要部位,更加奇特。有的專家認為這組人面紋有爪而無身,屬於傳說中“有首無身”、貪吃人的凶獸饕餮一類怪神。究竟為何採用如此寫實的人面紋作主題裝飾,仍是個謎。

從藝術形式上看,此器運用反覆、對稱的裝飾手法,布局嚴密,寫實與抽象紋飾結合。四組相同的紋飾集於一身,不僅強化了裝飾主題,而且給人視覺上以強烈的衝擊,達到特定的裝飾效果。反映出商代晚期青銅製作者已具備了較強的寫實能力和形象概括能力。

湖南徠青銅器群的基本造型,大多以中原同類器物為原型,而又打上濃厚的地方烙印。如圓鼎、鬲、簋、尊、爵、觶、卣、瓿等均是。這表現的是中原商文化對湖南地方文化具有強烈的影響。與這些銅器一樣,大禾方鼎就是中原文化與南方地域文化結合的一件特別器物。人們注意到,商周中原方鼎甚多,卻無以人面為飾者。這件方鼎,從鼎的基本造型到地紋、文字,都是典型的中原特徵,唯有人面主題圖象自具特色。其所透露的大禾國與商王朝關係的相關信息,確實耐人尋味,值得探索。

人面方鼎

第二、以“和”為主題的政治理念。方鼎的主題紋飾為女性人面而非面目可畏的獸面,雖然是一種與中原商文化有所區別的女權特徵的自我表現,我們也沒有證據說當時湖南地區的女性侯君,是否和中原貴族間存在和親關係,但是其所傳遞的,卻是慈善與和諧。面目慈祥的女性,加上“大禾”也就是“大和”的宣言,給人的感受,就是想要創造一個平安和諧的國度。這不僅在當時是一種超前的感悟,對後世也是一種有力的震撼。大家知道,同為方國,湖北黃陂盤龍城商代遺址的城堡及墓葬中較多的兵器,顯示出非常濃厚的軍事色彩,其表示的是社會動蕩與不安。但在湖南寧鄉,卻見不到這種情況了。儘管湖南商周青銅器集中出土不多,成批的墓葬更少,但兵器所佔比例幾乎可以略去不計。這從一個側面表明,當時湖南境內的社會狀況是比較穩定的,也表明其與商王朝的關係是比較融洽的。當時湖南境內自具特色的青銅文化比較發達,說明商王朝對大禾侯國也是網開一面。這些都說明,大禾的統治者,確實在自己的行動中,貫徹著一種與商王朝以“和”為主題的政治理念。

大禾方鼎鼎身四周寫實化的人面圖象,似乎帶有較多的女性特徵。其寬圓的臉龐,彎如新月的眉毛,豐厚而無鬍鬚的嘴唇,可以表示其屬於女性。正視的雙目,兼存威嚴與祥和。寬厚的雙耳耳垂下,有爪形墜飾;耳上的“幾”形,則表示其頭上也有髮飾或冠帶存在。它所表現的,是身份高貴的女人形象。所不同的,是四個圖象中,鼎正面的女人臉寬些,顴骨略高而顯年齡較大,鼎側面的臉略修長,臉面更光潔而顯得年輕些。以前的觀點,有認為鼎上人面是所謂的神農氏形象,或者是與所謂“黃帝四面”相關。但神農炎帝與軒轅黃帝,世所公認為男子的代表。如果說大禾方鼎上的人面是代表他們,實在應該塑造成男人面,而不宜突出顯示為女人像。方鼎既然為女人圖象,則表明與這二位男性聖君是毫不相干。

從一個收藏家裡拍攝的人面青銅鼎

湖南青銅器中,常見寫實的動物紋飾。我們知道,在中國有用動物來表示男女性別的習慣。如虛幻的龍,寫實的虎、鳥雀、泥鰍等,一般表示男性;虛幻的鳳,寫實的蛇、蛙、魚等,一般隱喻女性。如果說,用虎、蛇、鳥雀等做紋飾是商周青銅器的通例,但用蛙、泥鰍做紋飾卻以湖南青銅器為突出,而少見於其它地區。蛙表女性不用多說,用泥鰍做紋飾卻並一定是突顯男性,而只是突出一個“性”字。突出“性”與生殖崇拜有關,而生殖崇拜卻是女權社會的一個重要特點。像新石器時代的河姆渡文化、仰韶文化,青銅時代的滇文化,動物紋飾與性的特徵都較明顯,研究者大都認為這與女權社會有關。可見,湖南商周青銅器紋飾的特點,與大禾方鼎顯示的女權特性有一定的關係。